Voici la deuxième lettre de ce deuxième voyage. Elle rassemble des observations ou des anecdotes vécues pour l’essentiel dans le Yúnnán, que j’ai quitté fin septembre. En octobre, j’ai poursuivi mon voyage, en séjournant à Sūzhōu, puis Nankin puis Pékin, d’où je vais partir dans trois jours pour rentrer en France.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Pression familiale autour du mariage des enfants

La troupe « Une personne, un récit », à la fin de leur répétition (voir Lettre 7), m’avait invité à venir assister au spectacle qu’ils organisaient la semaine suivante. Je m’y suis rendu avec Dioni.

Si Dioni m’a dit avoir compris à peu près la moitié de ce qui se disait, ce fut loin d’être mon cas. En revanche, grâce aux explications en anglais d’un des acteurs et de la cheffe de la troupe, j’ai parfaitement compris le dispositif, original et intéressant.

Avant que le spectacle ne commence – les acteurs attendant, sagement assis sur un banc –, l’animatrice de la troupe a présenté le thème du spectacle et demandé aux spectateurs si cela faisait écho à leur propre vie. C’était le cas de beaucoup.

Après un quart d’heure d’échanges avec la salle, les acteurs sont entrés en scène.

L’intrigue était la suivante : deux parents et deux grands parents, installés autour d’une table discutent de leur volonté commune de marier leur fille / petite fille. Elle travaille à Shanghai toute l’année et revient pour les fêtes dans sa famille. Ils veulent en profiter pour la convaincre de passer aux actes et lui proposer un mari.

La jeune femme arrive et des échanges avec ses parents – auxquels je ne comprends rien – s’engagent puis s’achèvent. Le spectacle étant terminé – du moins le croyais-je –, l’animatrice réapparait et interpelle la salle. Beaucoup de spectateurs prennent la parole. Des femmes lèvent la main. Ce n’est qu’après coup que j’ai compris pourquoi. Elles étaient volontaires pour jouer le rôle de la jeune femme, non pas pour trouver une solution à une situation qui n’en a pas, mais pour montrer comment elles, elles s’y seraient pris.

Une après l’autre, quatre spectatrices se sont ainsi succédé, se passant les lunettes noires de la première jeune femme pour matérialiser la substitution et jouer leur partition.

Ces nouveaux dialogues étaient totalement improvisés. Ils ont souvent fait réagir la salle qui a beaucoup ri, et ont donné l’occasion de belles prestations d’acteurs.

A la fin de la séance, l’animatrice de la troupe est venue me voir pour me demander ce que je pensais du spectacle. Je lui ai répondu que malheureusement, je n’avais rien compris aux échanges. Lors de la répétition de la semaine précédente, les acteurs bougeaient, lui dis-je. Il y avait un langage des corps que je pouvais m’approprier. Mais là, tous étaient assis à une table et seule la parole portait le sens. En revanche, j’avais très bien compris le dispositif et le trouvais particulièrement ingénieux ; il permet un véritable engagement des spectateurs dans le spectacle et autour de questions de société ; des questions dans lesquelles tout le monde se retrouve, sans que personne ne cherche à donner de leçons. J’ai conclu en lui disant que j’étais très admiratif de ce procédé que je ne connaissais pas et lui ai demandé comment l’idée lui en était venue. Elle m’a répondu que lorsqu’elle avait créé la troupe il y a 5 ans, elle avait fait venir de Taïwan un professeur de théâtre. C’est lui qui avait proposé ce scénario.

Les valeurs « socialistes » de la Chine

Elles étaient déjà là lors de mon premier voyage, mais j’étais passé à côté sans les voir. Maintenant, je sais les repérer et je constate que je les croise souvent. Les voici, par exemple telles qu’affichées dans le Centre culturel de Kūnmíng, dans un métro avec la collaboration de Jean Claude Decaux ou encore sur un site touristique.

Ces « valeurs socialistes fondamentales » (社会主义核心价值观 Shèhuì zhǔyì héxīn jiàzhíguān) ont été définies en 2012, lors d’un Congrès du Parti Communiste Chinois. En 2018, elles ont fait leur entrée dans la Constitution qui précise désormais que « l’État doit défendre les valeurs fondamentales du socialisme, prôner les vertus civiques que sont l’amour de la patrie, du peuple, du travail, de la science et du socialisme » [1]. Ces valeurs sont donc d’apparition récente. Officiellement toutefois, « elles sont enracinées dans l’histoire vieille de 5000 ans de la civilisation chinoise et dans l’esprit de la Chine d’aujourd’hui (et elles doivent) favoriser le développement de la puissance spirituelle de la nation chinoise » [2] .

Elles s’expriment toutes en deux syllabes et sont réparties par groupe de quatre, relevant de trois niveaux différents : le premier rassemble celles qui concernent le pays, le deuxième la société et le troisième les citoyens. Leur traduction n’a toutefois rien d’évident, car derrière des mots qui nous sont communs peuvent se cacher des contenus différents.

Voici un tableau qui récapitule ces valeurs, avec une traduction usuelle.

Au niveau du pays 国家 guójiā

|

富强 fùqiáng Richesse et puissance |

民主 mínzhǔ Démocratie |

文明 wénmíng Civilité |

和谐 héxié Harmonie |

Au niveau de la société 社会 shèhuì

|

自由 zìyóu Liberté |

平等 píngděng Egalité |

公正 gōngzhèng Justice |

法治 fǎzhì Etat de droit |

Au niveau du citoyen 公民 gōngmín

|

爱国 àiguó Patriotisme |

敬业 jìngyè Dévouement |

诚信 chéngxìn Intégrité |

友善 yǒushàn Amitié |

En tant que telles, on ne peut que les regarder avec bienveillance. On y retrouve même la trilogie de nos frontons d’école : liberté, égalité, fraternité. Le même article du Quotidien du peuple toutefois souligne une différence rendue invisible par ces traductions. Il se conclut en effet sur une distinction entre « les soi-disant « valeurs universelles » créées par l’Occident et les concepts que la Chine respectent », relevant que « l’imposition forcée de certaines valeurs occidentales conduit à des réactions de rejet qui sont source d’instabilité » [3].

Prenons quelques exemples. D’abord 文明 wénmíng. On le traduit souvent par « civilisation ». En fait, il a ici un sens beaucoup plus étroit et prosaïque. Il vise les civilités, les bonnes manières que doivent avoir les Chinois entre eux et avec les étrangers. Ils sont souvent affichés dans les sites touristiques. Vous trouverez un exemple de ces prescriptions en (re) lisant « Education civique gouvernementale » dans la lettre précédente.

Autre illustration. Dans la version en français du Quotidien du peuple, 敬业 jìngyè est traduit par « dévouement », mais Zhōu me l’avait spontanément traduit par « aimer travailler ». 业 yè renvoie en effet à différents types d’occupation : métier, industrie, affaire, étude… Le dictionnaire Pleco propose « se consacrer à » ou « respecter son travail ou ses études ». Il est vrai qu’il faut parfois beaucoup de dévouement pour aimer son travail…

Mais c’est autour de 民主 mínzhǔ, la démocratie que la différence se fait la plus grande. Lorsque j’ai interrogé Zhōu sur le sens qu’avait pour elle ce mot, elle m’a répondu que cela signifiait que tout le monde avait le droit de donner son avis sur ce qui serait bien pour le pays, à charge au gouvernement d’en faire la synthèse. Historiquement, la démocratie chinoise prend sa source dans la tradition léniniste du centralisme démocratique, en vigueur au sein des Partis Communistes qui ont été créés à la suite de la révolution soviétique : liberté de discussion en amont des décisions et unité d’action, sans contestation interne possible, une fois la décision adoptée.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce même mot, chez nous, ne recouvre pas du tout les mêmes pratiques…

Vade-mecum pour construire un site touristique en Chine

J’ai suivi une semaine de cours décentralisé à 腾冲,Téngchōng, une commune limitrophe de la Birmanie. A quelques kilomètres de là se trouve une zone touristique récemment ouverte, le Parc des volcans (火山公园, huǒshān gōngyuán). Je m’y suis rendu un matin tôt, avec 周 Zhōu, ma professeure, pour monter, sans être harassé par le soleil, au sommet du volcan principal, le Mont du Grand Vide [4] (大空山, Dàkōng Shān).

La suite de l’histoire pourrait s’écrire sous forme de recette à l’attention de promoteurs touristiques néophytes :

En Chine les sites historiques ou naturels sont classés de 1A, les plus modestes, à 5A, les plus éblouissants. Dans cette dernière catégorie, on trouve la Grande Muraille, l’Armée enterrée, les sites karstiques de 石林 Shílín ou 桂林 Guìlín … Rien que du beau monde.

Règle 1 : pour attirer le maximum de touristes chinois, il faut viser le 5A

La zone de volcans éteints proche de la Birmanie peut parfaitement faire l’affaire. Elle n’est pas connue des Chinois, mais elle le mériterait. Dans cette zone, chercher un volcan formant un beau cône, régulier, pas trop haut, avec un beau cratère intérieur, se détachant nettement du plateau sur lequel il est installé. Bref, un volcan inoffensif archétypal. 大空山, Dàkōng Shān répond parfaitement à ces critères.

Règle 2 : aménager les alentours pour faciliter une circulation humaine massive

Dans une zone 5A, il faut s’attendre à des foules arrivant aux mêmes dates. Il faut donc dimensionner les espaces environnants sur les pics de fréquentation : parking, routes, navettes, chemins, restauration, boutiques de souvenirs (inoubliables)…

Si possible privilégier la ligne droite. Dans le cas du volcan, ne pas mégoter : deux escaliers aux 600 marches régulières, l’un pour la montée, l’autre pour la descente, avec deux paliers équidistants pour faire étape, souffler un peu et bénéficier de points de vue progressifs. Une escalade possible en un quart d’heure si on ne s’arrête pas.

Règle 3 : enrichir la proposition principale

Pour retenir le touriste plus d’une heure trente – le temps qu’il faut depuis l’entrée du site pour arriver au sommet, faire le tour du cratère et revenir au point de départ –, il faut agrémenter la visite vedette d’annexes. Dans le cas du Parc de volcans : une montée à cheval du Grand Vide plutôt qu’à pied ; un deuxième volcan, le Petit Vide, pour ceux qui craindrait le vertige ou la grande fatigue, ou pour qui le Grand n’aurait pas suffit ; des montgolfières pour ajouter des touches insolites de couleurs au paysage ; une piste d’ULM ; deux musées volcanologiques, un pédagogique sur la géologie volcanique, un second expérientiel, permettant d’éprouver des sensations d’irruptions…

En revenant de cette visite, j’ai fait part de mon étonnement à Zhōu : « des escaliers permettant de monter en ligne droite jusqu’au sommet d’un volcan, il n’y a qu’ici que j’ai vu ça ». Elle avance une hypothèse : les Chinois n’ont pas beaucoup de vacances, ni beaucoup de temps. Il faut leur faciliter la vie et ne pas retenir trop longtemps ceux qui dans une journée veulent faire plusieurs visites.

Certes, me dis-je, le précepte taoïste du non-agir était déjà marginalisé dans la Chine impériale au profit de l’activisme et de la morale confucéenne, mais il s’est probablement encore plus éloigné des consciences dans la Chine contemporaine, engagée dans une course économique et technologique effrénée pour rattraper puis dépasser l’occident.

Est-ce pour cela que la divinité taoïste qui, à Sūzhōu, nous accueille dans son temple « mystérieux » (玄妙寺 Xuánmiào sì), a l’air si courroucé ?

Scène de ménage en plein air

Lors de ma conférence sur la Chine à la médiathèque de Reims, j’avais été questionné sur la gestuelle des relations. Voici la réponse prudente et empêchée que j’avais alors donnée.

J’ai été cette fois-ci plus attentif à ce qui se passait autour de moi dans ce domaine. Lors d’une visite aux sources chaudes de la région de Téngchōng, j’ai ainsi été intéressé – mais j’ai rapidement découvert que Zhōu qui m’accompagnait l’était tout autant – par une petite brouille entre amants.

热海 Rèhǎi, la Mer Chaude, est un site classé 5A. Un chemin en boucle y est tracé qui passe par tous les points d’intérêt du parcours. Il y a de fortes chances dans ce genre de configuration que vous vous retrouviez sans cesse, parfois devant, parfois derrière, ceux qui ont commencé en même temps que vous la visite. C’était le cas d’un couple que j’ai assez spontanément classé dans la catégorie des amants. Elle, petite femme pétillante et bondissante dans une trentaine finissante, lui, bonhomme tout en rondeur dans la cinquantaine commençante.

Au début tout allait bien. Ils se tenaient par la main ou elle le rejoignait en glissant son bras sous le sien. Elle était tout sourire, heureuse de la promenade ; lui était moins expansif, mais il avait l’air d’y trouver son compte.

On s’est ensuite un peu perdu de vue. Finalement on les retrouve devant une cascade qui est une invitation à se faire prendre en photo devant. C’était ce qu’ils étaient en train de faire. Lui était en hauteur, ordiphone à la hauteur des yeux, elle en contrebas devant la cascade, souriante et montrant son profil le plus avantageux.

Peu après, nous quittons cet endroit et nous retrouvons justes derrière eux. Il avait dû se passer quelque chose entretemps car elle lui parlait d’un ton vif ; elle était si courroucée qu’elle lui tapa sur le bras.

Caricature envoyée par Zhōu accompagnée d’un vocabulaire chinois des relations amoureuses

Il réagissait mollement, attendant peut-être la fin de l’orage. Ils se sont alors arrêtés sur le chemin. On en a profité pour passer entre eux. Ce fut une sorte de médiation-interposition car ils ont fait silence en nous regardant passer, mais éphémère car ils ont repris aussitôt après leur chamaillerie.

Amusé, je me tourne vers Zhōu. Elle me demande si j’ai compris la raison de leur conflit. Malheureusement non. « En fait, elle lui reproche de ne pas savoir prendre de belles photos d’elle ». Evidemment !

Nous avons continué notre promenade, sans jamais trop nous éloigner de l’amour en déshérence. Nous arrivons sur une plateforme où des artisans présentent à la vente leurs œuvres. Lui s’assoit à une table et discute avec quelqu’un qu’il ne connait pas pendant qu’elle, de son côté, à bonne distance, tourne autour de stands de bijoux. La crise semble à son apogée [5] !

Nous arrivons au clou de la promenade : 大滚锅 dàgǔnguō, la Grande Marmite Bouillonnante, une vasque d’où sort une eau voisine de 90°. C’est évidemment là qu’il faut se faire prendre en photo, avec derrière le nom du site en majesté afin d’assurer auprès de ses amis l’authenticité de la visite. C’est ce que Zhōu a proposé de faire pour moi.

Je me suis ensuite assis quelque temps sur un banc non loin de là pour changer la batterie de mon appareil photo. Quand je me suis relevé, j’ai vu qu’une chance de réconciliation était en train d’être offerte à nos amants…

Je me suis ensuite assis quelque temps sur un banc non loin de là pour changer la batterie de mon appareil photo. Quand je me suis relevé, j’ai vu qu’une chance de réconciliation était en train d’être offerte à nos amants…

Malheureusement, nous ne connaissons pas la fin de l’histoire car nous sommes allés en contrebas prendre un bain dans un établissement de sources chaudes, ce qu’eux n’ont pas fait. Mais en matière de relation amoureuse, les différences culturelles ne semblent pas si déterminantes. Chacun donc peut imaginer l’histoire qui lui convient…

Malheureusement, nous ne connaissons pas la fin de l’histoire car nous sommes allés en contrebas prendre un bain dans un établissement de sources chaudes, ce qu’eux n’ont pas fait. Mais en matière de relation amoureuse, les différences culturelles ne semblent pas si déterminantes. Chacun donc peut imaginer l’histoire qui lui convient…

La rêverie trop-boscopique de Téngchōng

Lors d’un Coin anglais consacré à la musique, un des participants avait fait l’éloge d’un spectacle musical qu’il avait vu à Téngchōng. Comme je m’y rendais dès le lendemain pour une semaine, je lui en ai demandé le nom : 梦幻腾冲 Mènghuàn Téngchōng, « Rêverie à Téngchōng ». Nous y sommes allés un soir avec Zhōu.

Je fus moins enthousiaste que mon informateur : trop de couleurs, d’effets spéciaux, de projections stroboscopiques, de brumes, de multiplications de scènes sur le plateau…, à l’image de ce que j’avais vu à Lijiang (« Sòngchéng ou le divertissement à grande échelle », cinquième lettre).

Le spectaculaire, en éparpillant le regard, tue le spectacle. Les musiciens / danseurs / chanteurs étaient pourtant largement à la hauteur de leur tâche ; ils n’avaient pas besoin d’être noyés sous un déluge d’artifices.

Voici toutefois un moment de grâce prélevé dans ce maelstrom, sous-titré grâce à Zhōu. Téngchōng est la dernière étape chinoise de la route du thé qui va en Birmanie, puis en Inde. Toute l’année, des caravanes empruntaient ce chemin dans un sens puis dans l’autre. C’est l’épreuve de vie de ces caravaniers que ce couple chante.

Quand la Chine s’éveillera, vu par un consul de France en Chine, au début du XX° siècle

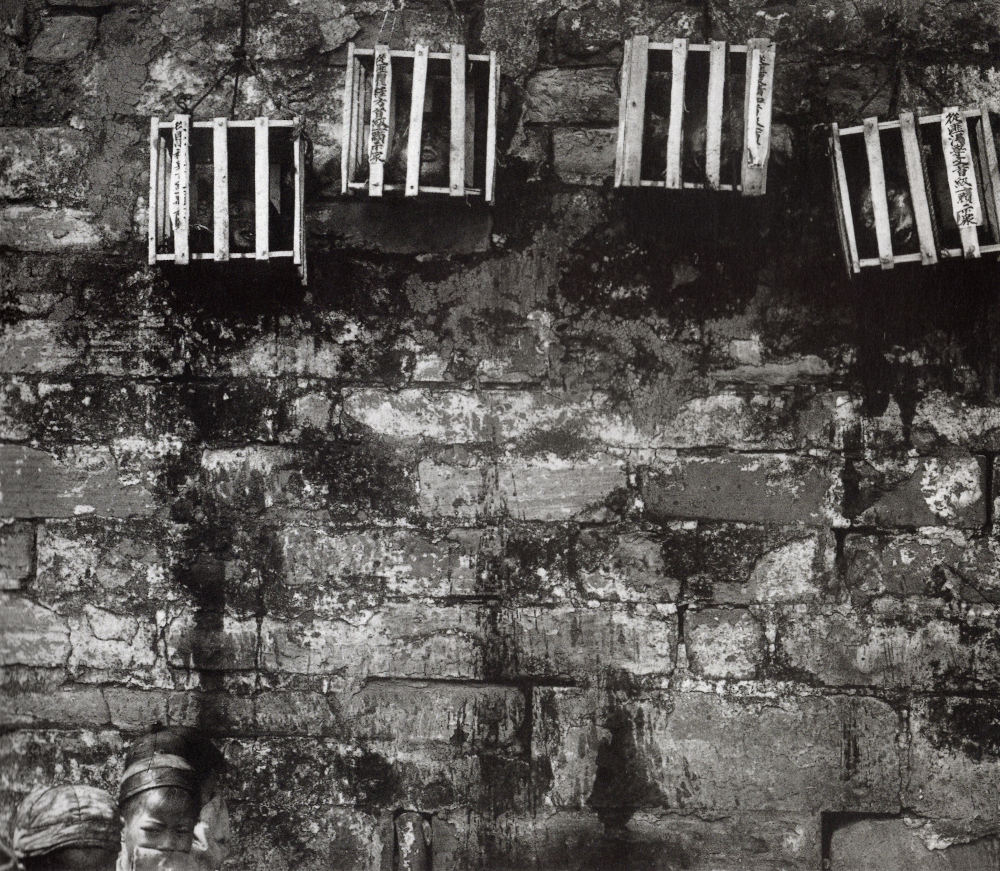

建水 Jiànshuǐ est une jolie cité située à 300 km au sud de Kūnmíng. C’est là que j’ai passé ma dernière semaine dans le Yúnnán. Je logeais dans la vieille ville, près de la Tour Face au soleil. Au 1° et 2° étage de cette Tour étaient exposées des photographies du début du XX° siècle, prises par Auguste François, Consul de France à 云南府 Yúnnánfǔ, l’ancien nom de Kūnmíng.

Je m’y suis intéressé pour deux raisons. La première, c’est qu’il existe fort peu de photographies du Yúnnán de cette époque. Celles exposées provenaient d’ailleurs de collections françaises. Mais aussi parce que j’avais découvert, quelques mois avant cette visite, une citation de ce même Consul que je trouvais d’une grande lucidité.

Commençons par quelques unes de ces photos qui dessinent le portrait d’un pays radicalement différent de celui d’aujourd’hui.

Et pour conclure, voici cette surprenante citation :

« Et, malgré ce qu’on en pense, le pays si vieux vivrait encore avec ses vieilles coutumes, ses vieilles idées, sa vieille administration qui, lorsqu’on la voit fonctionner, montre des rouages solides et un mouvement parfaitement réglé. L’Europe vient de mettre brutalement la main dans ce système ; à celui de la famille, il va substituer celui de la caserne ; elle a démontré à ces amoureux de la paix les nécessités de repousser la guerre ; pour le placement par la force du produit de ses machines, elle va détruire ici un état social sans danger et en substituer un qui ne fera, dans l’avenir qu’aggraver le sien propre. » [6]

A cette époque, la France était une puissance qui n’hésitait pas à utiliser la force pour servir ses intérêts coloniaux. Ma note « Une histoire française qui a laissé des traces » dans la cinquième lettre en donne une illustration.

Je trouve rassurant qu’un serviteur de l’Etat, en poste à ce moment là, ait pu avoir un jugement indépendant des rôles qu’on lui demandait de jouer et auxquels il ne pouvait échapper, sauf à se démettre. Les « rouages solides » allaient s’effondrer quelques années plus tard et faire entrer la Chine dans des troubles dont elle ne sortira qu’après la mort de Mao.

Il est possible que son jugement reste prémonitoire. L’avenir nous le dira.

Mendicité

C’était mon premier jour à 苏州 Sūzhōu. Il faisait très chaud cet après-midi là aussi avais-je prévu de visiter un Musée pour être plus au frais. Je sortais de mon hôtel pour m’y rendre quand une femme surgit derrière moi et m’accoste. Au début, surpris, je ne comprenais pas ce qu’elle me voulait, puis mon esprit s’est désembrumé ; elle me demandait 10 yuans (1,30 €), pour pouvoir s’acheter à manger. C’est la première fois qu’en Chine je suis ainsi abordé. Dans mon séjour précédent, j’avais bien, une fois, rencontré un mendiant. Amputé des jambes, il montait un marché de rue en forte pente en se faisant glisser sur une planche. Installé au milieu de la voie, il ne s’adressait à personne, ayant posé à ses côtés une sébile dans laquelle les passants pouvaient laisser leur écot.

J’ai répondu à cette femme que je ne voulais pas lui donner d’argent, mais elle a continué de me solliciter. J’ai changé de direction, marché plus vite, Rien n’y faisait. Quand elle m’a retenu par l’épaule, je me suis mis en colère en lui criant en français : « ça suffit maintenant ». ça a coupé net ses sollicitations et je ne l’ai plus revu.

Je ne suis pas à l’aise avec ces situations. Parfois je donne, parfois je ne donne pas. Mais pour qu’elle s’accroche ainsi, acceptant une forme d’indignité, c’est qu’elle en avait besoin de cet argent. Moi, pas.

Un ange venu du ciel ?

J’ai acquis une certaine expertise pour utiliser les applications chinoises. Dans la plupart des cas, ça marche. Mais il est des situations dans lesquelles j’atteins les limites de mes compétences. Je vois bien qu’il y a un problème, mais ne sais pas le résoudre. C’est notamment le cas lorsque je veux commander avec une application dédiée un taxi en sortant d’une gare ou d’un aéroport. Les lieux où cela est possible sont toujours bien fléchés. Mais on arrive généralement sur de vastes esplanades avec beaucoup de personnes, beaucoup de véhicules, beaucoup d’embranchements, beaucoup de chauffeurs qui vous hèlent pour vous proposer leur service, toujours plus cher.

Arrivé à la gare de Sūzhōu, sur un de ces lieux de la complexité, je commande donc mon taxi. L’application m’en trouve un, mais je me rends compte assez vite qu’il va m’attendre sur la sortie sud de la gare alors que je suis sur la sortie nord. Je n’avais aucune envie de traverser les 500 mètres (eh oui, en Chine les équipements publics sont dimensionnés à l’échelle du pays et des foules qui le parcourt) qui me séparaient du sud avec ma valise et mon sac à dos. Plongés sur mon ordiphone, je n’avais pas vu un homme qui me regardait faire. Il me dit « Non, il ne faut pas faire comme ça ». Je m’en doutais bien un peu. Il me prend alors mon téléphone. Je le regarde faire à mon tour, mais il allait trop vite pour moi. Il a annulé ma commande, donné un motif à cette annulation, puis il a changé d’application. Il est allé sur Wechat, est passé rapidement d’une page à une autre, y a fait pour moi une commande pour un taxi 滴滴 Dīdī (l’Uber chinois). Il en trouve un. Il l’appelle et lui dit où il doit se rendre. Il cherche des yeux sa plaque d’immatriculation, la trouve et me montre la voiture du doigt. Une minute et demie après son intervention, je déposais mes bagages dans le coffre du taxi…

J’étais un peu éberlué. J’ai remercié mon sauveur et j’ai mesuré en même temps tout ce qui séparait son savoir faire du mien…

Bon appétit

A 建水 Jiànshuǐ, pour aller déjeuner ou diner, je passais toujours devant cette échoppe, et à chaque fois je m’arrêtais longuement devant pour regarder les nouveaux arrivages.

J’ai montré cette photo à 杨 Yáng, ma professeure et je lui ai demandé si elle mangeait de ces insectes. Elle m’a dit non en faisant la moue, puis m’a montré cette vidéo qu’elle est allée chercher sur 百度 Bǎidù (le Google chinois).

*****

Ce sera tout pour aujourd’hui.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ou les lire s’il y en a. Il suffit de cliquer sur la rubrique COMMENTAIRES qui figure sous les notes, pour en ajouter ou les consulter. Sous la septième lettre, par exemple, il y en a deux.

A bientôt,

民心

[1] Source : Antoine Bondaz, « Chine. Des valeurs au service du Parti », revue Inflexions, n° 48, 2021 /3

[2] Source : « Les valeurs sociales de Chine en 12 mots, lesquelles ? », Le Quotidien du Peuple – 2 Mars 2016

[3] Source : « Les valeurs sociales de Chine en 12 mots, lesquelles ? »

[4] 空 kōng peut signifier vide ou ciel. J’avais opté pour Ciel, mais Zhōu pense qu’il vaut mieux traduire par vide, car le mot décrit probablement le cratère intérieur du volcan.

[5] J’avais demandé à Eliot l’animateur du Coin anglais quelle application il utilisait pour changer le visage des personnes. Je l’ai téléchargé, mais elle était trop complexe ; je ne suis pas arrivé à la faire fonctionner. J’ai donc utilisé l’outil Gomme sur un logiciel de traitement d’image. Désolé : le résultat est moins amusant.

[6] Lettre du 16 septembre 1901 adressée à Mme de B., extraite de L’œil du consul – Auguste François en Chine (1896-1904), Le Chêne – Musée Guimet, Paris, 1989