Cette lettre arrive plus tôt que je ne l’avais imaginé, à cause d’une grosse bévue dans la gestion de mon voyage (voir ci-dessous) qui m’a conduit à rester quelques jours de plus à Hong Kong. « A quelque chose malheur est bon » dit-on. J’en ai personnellement souvent fait l’expérience. Peut-être en sera-t-il de même ici ? En tout cas, il a eu pour première conséquence de me donner du temps pour écrire…

Bonne lecture donc.

Postée depuis Hamilton, Nouvelle Zélande

Connaissez vous le NZeTA ?

Et bien moi maintenant, je sais tout sur lui, mais un peu tard…

Pour entrer en Nouvelle Zélande, il n’est nul besoin de visa et il n’y a plus de restrictions liées au Covid. La seule condition que j’avais notée au moment de la réservation de mon vol, c’est qu’il fallait que je sois en possession à l’entrée dans le pays d’un billet de retour ou d’aller vers une autre destination, ce que j’avais. Mais lorsque j’ai voulu m’enregistrer la veille de mon départ, j’ai découvert le NZeTA : une déclaration officielle que l’on fait avec une application qu’on télécharge et qui prend 5 minutes : passeport, adresse, déclaration sur l’honneur de ne pas avoir tuer son père ou sa mère ou l’équivalent et paiement d’une taxe. En fait c’est une sorte de visa allégé… Je reçois immédiatement un accusé de réception m’informant que je suis « pending », en attente, et catastrophe : qu’il faut compter jusqu’à 72 heures avant de recevoir l’autorisation d’entrée en Nouvelle Zélande. Le message précise gentiment qu’il est impossible d’entrer sans cette autorisation et suggère de la demander longtemps en avance car elle est valable 2 ans !

J’ai appelé la compagnie d’aviation qui m’a conseillé d’attendre le lendemain jusqu’à 3 heures avant le départ du vol, car souvent les autorisations arrivent en 24 heures. Mais le miracle n’est pas arrivé et j’ai dû décaler mon départ de 48 heures… Evidemment, si j’étais passé par une Agence de voyage, ou si j’avais été plus attentif, cela ne me serait pas arrivé. J’ai dû changer le billet et des réservations, prolonger mon séjour à Hong Kong, raccourcir celui en Nouvelle Zélande. Rien de bien grave en fait, sauf pour mon portefeuille. Ah, et puis l’expérience du stress que génère l’attente de quelque chose qui si elle n’arrive pas à temps aura d’importantes conséquences alors qu’on n’a aucun moyen d’agir sur elle. Ca vous gâche bien la vie tant que vous ne l’avez pas reçue !

Dim sum ou diǎnxīn ou brioche farcie…

Eh non, la photo d’accroche, c’était seulement pour attirer le chaland. Ce n’est pas de cuisine en effet dont je vais parler ici mais de l’écriture chinoise.

Les Chinois de Hong Kong ne parlent pas le mandarin, mais le cantonais. Ce sont deux langues sœurs aux prononciations si différentes qu’une personne s’exprimant avec l’une ne peut comprendre celle qui utilise l’autre. En revanche, elles peuvent s’écrire et se comprennent alors parfaitement. C’est l’intérêt majeur des écritures symboliques. Le caractère chinois n’a aucun sens en soi, mais seulement conventionnel ; il ne donne aucune indication phonétique. Mais si vous connaissez sa signification vous pouvez l’exprimer dans la langue que vous voulez. C’est comme pour un panneau « sens interdit » : tous les conducteurs du monde savent ce qu’il signifie mais ils le disent avec leurs mots que vous ne comprendriez que s’ils vous le dessinent. C’est ainsi que 點心 se prononce dimsum à Hong Kong et diǎn xīn (diènesine) à Pékin, et pourrait s’appeler « brioche farcie à la vapeur » à Paris. C’est tout un.

Toutefois, cet exemple a des limites car il ne porte que sur un concept. Or les langues ne sont pas des suites de mots. Ce qui rend possible l’intercompréhension du mandarin et du cantonais, c’est qu’ils utilisent la même grammaire. Ce n’est pas le cas des Japonais qui ont dû ajouter aux caractères chinois qu’ils avaient importés pour écrire leur langue des caractères syllabiques complémentaires pour respecter la leur.

L’intérêt politique d’une telle écriture est assez évidente. Elle permet au pouvoir et aux gens de se faire comprendre partout, même par ceux qui en Chine ne parlent pas la même langue. Mais elle n’a pas que cet intérêt, loin de là !

Une écriture qui autorise de multiples jeux esthétiques

Je me suis longtemps demandé pourquoi les chinois n’avaient pas abandonné leur écriture pour le pinyin, l’écriture phonétique officielle de Chine continentale qui utilise l’alphabet romain complété d’accents sur les voyelles pour restituer les quatre tons. La réponse la plus courante, c’est qu’il y a beaucoup d’homonymes en chinois que les textes en pinyin ne permettent pas de différencier alors que c’est le cas des caractères chinois. Soit, mais le contexte sert à lever toute ambigüité sinon les gens auraient le même problème à l’oral, ce qui n’est pas le cas. Une autre réponse, c’est évidemment que lorsqu’on a fait l’effort d’apprendre quelque chose de complexe, on s’y attache. On a le cas en France où l’idée de remplacer notre orthographe historique par une écriture phonétique comme l’ont fait les Turcs en abandonnant l’écriture arabe soulèverait un tombereau d’objections et d’oppositions.

Notre alphabet romain est simple et efficace, parfait d’une certaine manière. Chaque lettre s’écrit en un ou deux traits, alors qu’en chinois il en faut souvent beaucoup plus, parfois plus de vingt pour un caractère ; 26 lettres nous suffisent – il existerait plus de 100 000 caractères chinois et il faut en connaître 5 000 pour être un bon lettré. Mais il autorise très peu de jeux esthétiques alors que les chinois ont développé avec le temps un art de l’écriture d’une extraordinaire richesse, qui ne cesse de jouer sur la forme et le sens.

Le Musée d’art de Hong Kong possède deux magnifiques sections consacrées à l’écriture chinoise, la première porte sur la calligraphie (d’où j’ai tiré les photos d’illustration de ce texte), la seconde sur les usages populaires des caractères.

[Pour visualiser le diaporama en grand format, cliquez sur la première photo]

La calligraphie suppose une maîtrise du geste et des outils de l’écriture pour faire apparaitre d’infinies et subtiles nuances. Avec le temps, différents styles d’écriture ont été développées (1 Ecriture dite régulière 2 Style or élancé 3 Ecriture de sceaux 4 Ecriture oraculaire sur os) et les artistes n’ont eu de cesse de jouer avec (5 Immortel portant le caractère shòu 壽 (longévité) 6 Oeuvre contemporaine (« Droits de l’homme » de Wang Qinli, 2013)). C’est un art en soi auquel il est difficile d’avoir pleinement accès tant qu’on ne s’est pas confronté à la pratique d’écriture de ces caractères.

Ecrire le chinois est devenu pour moi un véritable plaisir. Certes son apprentissage est fastidieux. Il faut répéter de nombreuses fois l’exercice pour un même caractère avant d’acquérir une spontanéité qui va directement de la syllabe à la main. Ils sont très nombreux et on les oublie assez vite si on ne pratique pas.

Mais je pense, pour le sentir moi-même confusément et voir les usages populaires qui en sont faits, notamment à l’occasion des fêtes ou pour les célébrations religieuses, qu’ils acquièrent dans l’esprit des gens un caractère magique qu’il nous est impossible d’éprouver pour notre alphabet.

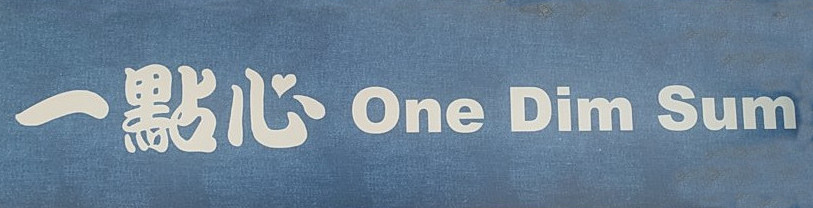

L’illustration de ce texte en est un bel exemple qui nécessite quelques explications :

Une tradition qui remonte à la dynastie Yuan (XIII° – XIV° siècle) consiste à « compter les neufs » pendant 81 jours en amont de la fête du printemps, sous forme de neuf ensembles de neuf – un peu comme notre calendrier de l’avent. Ce calendrier forme un carré de 9 caractères, chacun d’entre eux étant composé de 9 traits. De la fin de l’hiver au début du Printemps, il faut chaque jour en tracer un. Comme chaque caractère est porteur d’une signification, on peut jouer avec ceux-ci pour composer, au goût de chacun, des textes ou des successions de mots porteurs d’imaginaire ou de bonne fortune.

Mieux vaut ne pas revenir sur les pas du bonheur…

La tentation était grande d’aller voir ce qu’il y avait devant nous. Mauvaise idée que d’y avoir succombé.

Les souvenirs se sont fracassés dans ma tête pendant cette montée solitaire au Pic Victoria, le spleen s’y est installé et a mis du temps à en sortir.

Pour en sortir, j’ai décidé de ne plus aller que là où les souvenirs n’avaient pas laissé de trace ou que nous n’avions pas arpenté…

L’ancienne poétique de la brume m’a alors beaucoup mieux accompagné.

Les deux visages de Hong Kong

L’appartement que j’ai occupé pendant mon séjour – un échange de maison « payé » en points d’hôte – était sur l’île de Lantau, la plus grande de la région Hong Kongaise mais beaucoup moins peuplé que l’île de Hong Kong. En ferry, que je prenais au pied de l’appartement, en une demie heure je pouvais me rendre sur l’île de Hong Kong, puis avec le Star Ferry 15 minutes plus tard sur Kowloon.

C’est évidemment cette partie, hérissée de gratte-ciel, qui est la plus connue, et à juste titre. C’est un spectacle éblouissant pour les yeux, de jour et encore plus de nuit, qui en fait probablement une des villes les plus impressionnantes du monde, plus encore que New York du fait des montagnes escarpées qui l’enserre.

Mais elle a aussi le charme souvent insoupçonné d’être sise dans un site naturel – l’estuaire de la rivière des Perles et ses multiples îles – qui conserve en beaucoup d’endroits son caractère sauvage ainsi que des villages à l’habitat beaucoup moins gouverné par la modernité, comme ce village de pécheurs sur pilotis.

Finalement cette fois-ci, c’est cette partie de Hong Kong que j’ai le plus souvent exploré.

« L’amour dans une bambouseraie », un opéra Cantonais

Le cantonais, le mandarin et l’anglais sont les trois langues officielles de Hong Kong. Tout est écrit dans les rues ou les boutiques à la fois en chinois et en anglais. Les spectacles aussi sont surtitrés dans les deux langues. J’ai ainsi pu assister à un Opéra cantonais dont j’ai compris l’essentiel de l’intrigue. Il m’a à la fois étonné et séduit.

Ce n’est pas la première fois que j’assiste à un Opéra chinois. J’en avais déjà vu en France, et aussi un, récemment, à Taipei. L’aigu des voix féminines et des instruments de musique continuent de me cisailler les tympans, mais en revanche, je deviens beaucoup plus sensible à la beauté des maquillages – on dirait des masques –, des vêtements, des coloris, des décors, des mouvements des corps… (désolé, les photos pendant le spectacle étant interdites, je ne peux l’illustrer qu’avec les salutations de sortie). Le texte aussi était intéressant ; il portait une réflexion sur l’amour et le pouvoir : dans cette bambouseraie, sept sages taoïstes se sont réfugiés avec leurs familles. Une femme et un homme s’y sont découvert un amour réciproque. Mais un empereur rencontrant la jeune femme en tombe amoureux et veut l’épouser. Cela ne se fera pas car c’est un empereur sage et quand il apprendra que son cœur est pris, il abandonnera son projet. Ah, si Poutine…

Ce qui m’a surpris, c’est que ce soit une œuvre contemporaine. L’homme que l’on voit avec un micro (quatrième photo) est Raymond To Kwok-wai. Il en est l’auteur. Je ne suis pas compétent pour juger des innovations qu’il a éventuellement apportées à la tradition, mais même s’il y en a, j’ai trouvé sa démarche intéressante et audacieuse. Je me demande si elle serait possible en Occident.