Je suis revenu en France fin septembre, avec des projets d’écriture sur mon quatrième voyage qui ont été longtemps différés par la fermeture de mon hébergeur américain et la nécessité dans laquelle je me suis trouvée de faire migrer les deux blogues qu’il accueillait vers un autre, lithuanien celui-ci, en utilisant un système de gestion de contenu dont je ne connaissais que le nom et la réputation [1]…

Voici donc une treizième Encre de Chine. Elle diffère des autres car ses textes sont reliés par un fil rouge. Je ne l’avais pas, au départ, à l’esprit, mais il s’est dégagé de lui-même, du fait des circonstances et des destinations de ce voyage. C’est d’un sujet grave dont elle traite, aussi pour l’alléger, j’ai inséré dans le texte trois interludes et un intrus.

Pendant mon séjour, le 3 septembre, le gouvernement Chinois a célébré le 80° anniversaire de la « victoire de la guerre de résistance du peuple Chinois contre l’agression japonaise » [2]. L’évènement a fait l’objet d’une importante couverture médiatique en Chine évidemment mais aussi dans le monde, à la fois du fait de la qualité, controversée en Occident, de ses invités étrangers et de la démonstration de sa puissance militaire lors du défilé.

Comment comprendre cette course à la puissance de mort ? Sera t’elle mise au service d’une conquête par la force de Taïwan ? Ce sont ces questions que j’avais à l’esprit en regardant ces images. Les réponses à la première est venue du voyage lui-même ; les réponses à la deuxième sont pures hypothèses, n’ayant en elles-mêmes aucune prise sur les évènements futurs.

La célébration chinoise du 80° anniversaire de la capitulation du Japon

Lorsque l’on s’intéresse aux périodes qui ont précédé les massacres ou les guerres du XX° siècle, on s’aperçoit que les discours alors tenus les annonçaient, souvent bien longtemps à l’avance. C’est le cas notamment pour la première et la seconde guerre mondiale ou pour le génocide des Tutsis par les Hutus… J’ai tiré de cette leçon d’histoire une grande vigilance au présent. Comment dans les pays qui ont la capacité de nuire militairement bien au-delà de leurs frontières, ceux qui gouvernent s’expriment et quels actes posent-ils ?

Dans ce domaine, il vaut mieux préféré l’original à la copie. Le défilé du 3 septembre 2025 organisé par la Chine a fait l’objet de nombreux commentaires, souvent inquiets, en Occident. Ce n’est pas eux que je me suis proposé de reprendre, mais les versions chinoises les plus officielles.

Voici un montage que j’ai réalisé à partir de trois reportages issus de chaines gouvernementales. J’ai trouvé deux d’entre eux (5 et 9 minutes) sur CGTN (China Global Television Network) qui est un réseau international accessible sur internet en français, et le troisième, plus long (48 minutes), produit par CCTV-1 qui est la chaine généraliste la plus regardée en Chine.

Les images issues de CGTN sont reconnaissables : les voix off sont en français. Pour rendre compréhensible les commentaires du reportage de CCTV-1, je les ai traduit. J’ai évidemment fait des choix puisque le montage ne dure que 7 minutes. J’ai conservé ce qui me semblait rendre compte au mieux du tout. J’ai trouvé l’exercice très instructif et intéressant. Ce sera j’espère aussi votre cas.

C’est évidemment une célébration patriotique qui valorise le peuple Chinois et auto-congratule ses dirigeants. Mais il n’y a pas dans ces commentaires de propos guerriers ou vindicatifs. Dont acte.

En revanche, la puissance militaire est bien là, sous toutes ses formes : sur terre, dans le ciel ou sur mer, conventionnel ou nucléaire, utilisatrice de technologies de pointe maitrisées localement, avec sur son territoire la plus importante capacité au monde de production industrielle. Une puissance de destruction effrayante donc si elle devait tomber entre de mauvaises mains ou utilisée à des fins de conquête.

Elle est bien loin l’époque où quelques canonnières suffisaient à mettre au pas la Chine impériale…

Bangkok, l’intruse

Pour les séjours de 30 jours, la Chine est désormais accessible sans visa. Au-delà, il faut en sortir pour pouvoir réactiver son droit d’entrée d’un mois. J’étais dans la province du Yunnan qui est frontalière de la Birmanie et du Laos et à une centaine de kilomètres du nord de la Thaïlande. J’avais donc décidé d’aller à Bangkok pour revenir ensuite en Chine. Le vol n’était guère plus cher pour s’y rendre qu’un visa et surtout beaucoup plus simple à réserver. A la mi-temps de mon voyage, c’est donc là que je me suis rendu pour une semaine.

J’avais trouvé un hébergement par échange de maison avec un couple britannique. Je n’avais jamais connu un tel endroit. L’appartement était au 20° étage d’une tour située sur la rive ouest du fleuve qui traverse la ville. Il la surplombait.

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

Les deux tours de la résidence, l’appartement, la vue sur la ville

La résidence avait des gardiens à toutes ses entrées qui se relayaient jour et nuit. Ils vous accueillaient toujours d’un large sourire et d’un salut militaire en vous souhaitant avec un fort accent « goude morening » ou « goude ivening ». De même les hôtesses à l’accueil étaient disponibles à tout moment. Au cinquième étage, entre les deux tours de la résidence, s’étendait un vaste parc avec plusieurs piscines, des tables pour pique-niquer, des transats, une salle de musculation… Ce qui m’a le plus surpris toutefois, mais qui s’est révélé très utile, c’est qu’une navette réservée aux seuls résidents traversât du matin au soir toutes les 20 minutes le fleuve, pour vous déposer au quai d’embarquement par lequel passent toutes les lignes publiques de bateaux qui desservent la ville.

Les services de la résidence

J’ai pensé d’abord qu’avec un tel luxe de services, c’était des expatriés qui habitaient là. Il y en avait – j’ai croisé plusieurs fois leurs enfants en uniforme se rendant à leurs cours ou en revenant – mais ils étaient beaucoup moins nombreux que les Thaïlandais, évidemment aisés.

Je me suis aussi demandé pourquoi un couple britannique vivant en Angleterre avait acheté un tel appartement. Nous étions en septembre, ils y étaient venus en février… Peut-être y avaient-ils vécus pendant une période de leur vie et le conservaient-ils par attachement ?

C’était la saison des pluies. Il faisait chaud. J’ai évidemment beaucoup profité des lieux et des possibilités offertes par son voisinage. Dans la rue de mon hôtel, un commerce sur trois était un salon de massage. Le plus difficile, c’était de choisir.

Le matin, je me rendais par bateau dans les lieux célèbres de la ville. J’en ai tiré l’idée sommaire que les artisans Thaïlandais étaient les rois du kitsh.

Bangkok – Le Musée national et les chariots du Grand palais

Avant de me rendre à Bangkok, j’avais lu quelques romans Thaïlandais, vu l’« Oncle Boonmee » l’étrange Palme d’or d’Apichatpong Weerasethakul. Je m’étais intéressé à l’histoire de ce peuple et à son actualité… J’ai vécu un séjour délassant, paisible dans un confort et un décor inhabituels. Mais je suis retourné en Chine avec en tête l’interpellation de l’amant Japonais d’Emmanuelle Riva : « Tu n’as rien vu à Bangkok. Rien ».

Qīngdǎo, l’éphémère Port parfumé allemand…

Port parfumé, Xiānggǎng 香港, c’est le nom chinois d’un site naturel que les Anglais ont annexé suite aux guerres de l’opium, puis qu’ils ont étendu à de nouveaux territoires en 1898 ; un nom beaucoup plus connu sous sa déformation phonétique anglaise atonale : « Hong Kong ».

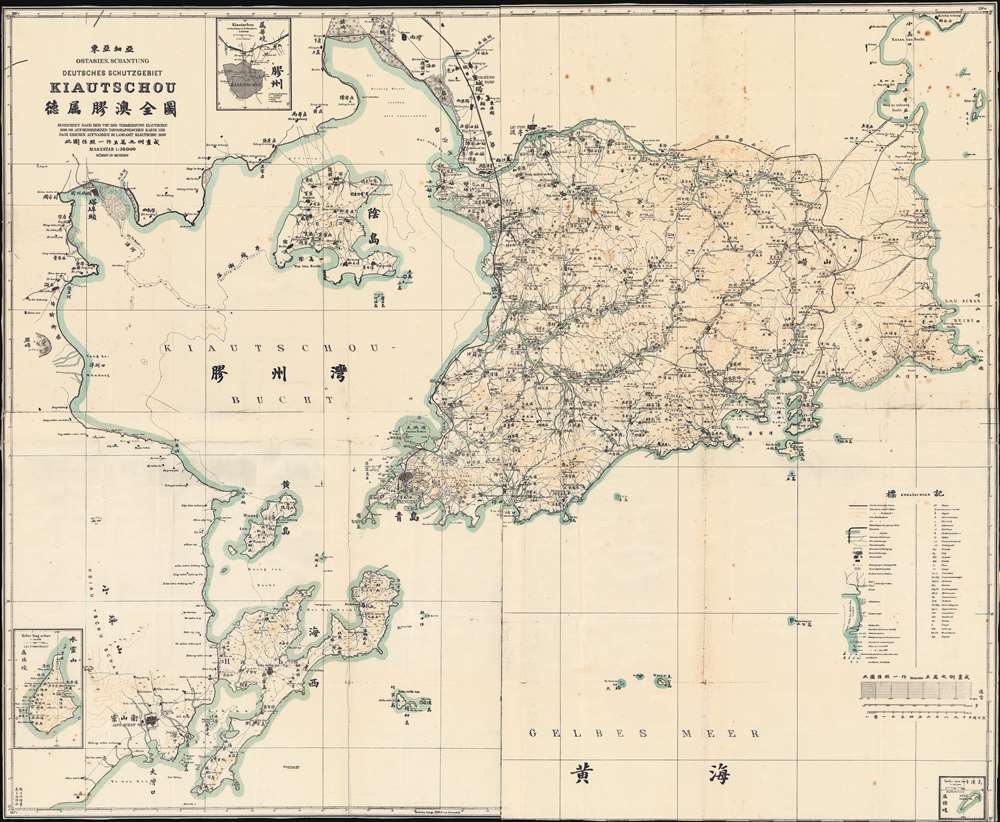

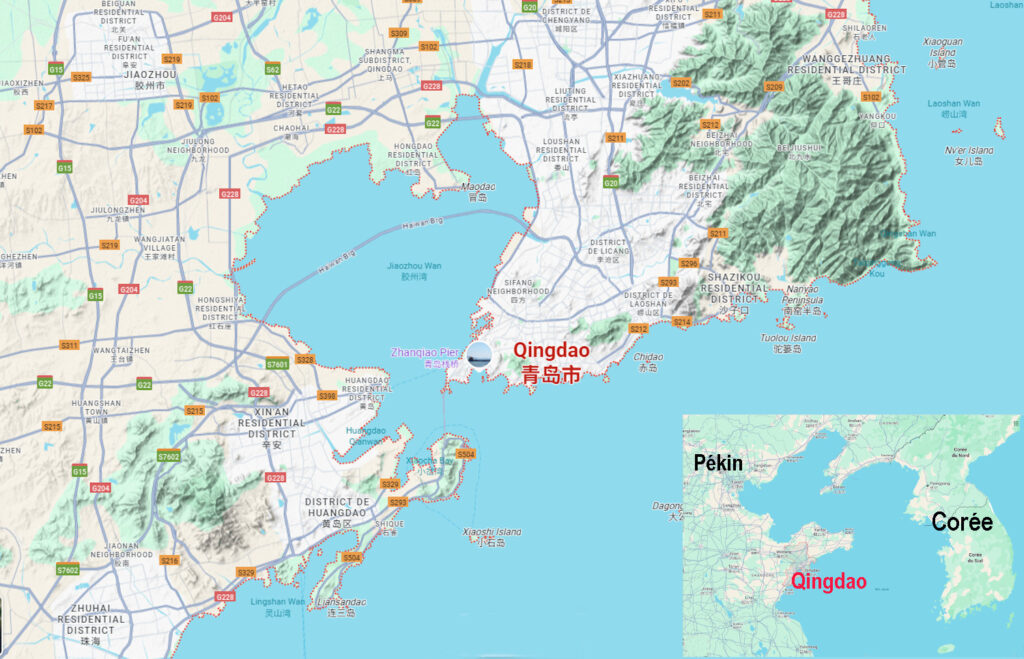

Qīngdǎo青岛 est, elle, une concession que l’Allemagne a arrachée militairement à la Chine en 1897. Elle avait jeté son dévolu sur ce site car la baie de Jiāozhōu 胶州, avec ses eaux profondes non gelées en hiver, était un port naturel idéal pour établir une base de la marine allemande en Extrême-Orient.

La concession allemande de Qingdao, sur la baie de Jiaozhou

Arrivée tard en Chine et parti tôt. En effet, dès 1914 le Japon, allié de la France et de l’Angleterre pendant la première guerre mondiale, a occupé la concession allemande qui sera rétrocédée à la Chine en 1922. Ce passage éclair a néanmoins laissé des traces encore bien visibles : un quartier résidentiel de villas construites au début du XX° siècle, le Bādàguān 八大关, et beaucoup plus connue, une brasserie, la Tsingtao, aujourd’hui cinquième brasseur mondial.

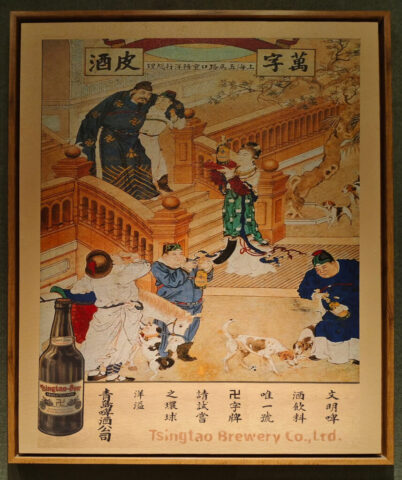

Musée de la bière Tsingtao

Mais toute une ville en fait est héritière de cette concession, car sur cette baie il n’y avait, avant l’occupation allemande, aucun port. C’est aujourd’hui une ville industrielle de huit millions d’habitants et un des débouchés maritimes les plus importants de Chine [3].

Qingdao, port sur la Mer Jaune

La ville de Qingdao, aujourd’hui

C’est dans ce port que le gouvernement chinois a décidé d’implanter, dans des locaux et casernements de la concession allemande, le musée de sa marine militaire (中国人民海军博物馆 Zhōngguó rénmín hǎijūn bówùguǎn).

Qingdao, Musée de la marine militaire

Quand Tchang Kaï-chek s’est enfui à Taïwan avec son armée, il a emporté avec lui la flotte de la République. L’Armée Populaire de Libération (APL) qui l’avait chassé du continent était une force essentiellement terrestre. Pour combler cette lacune militaire, le Parti Communiste décida de la création d’une force navale quelques mois avant la proclamation de la République Populaire de Chine.

Ce musée raconte l’histoire de cette création et de ses développements ultérieurs jusqu’à l’époque contemporaine. Dès l’entrée, on comprend qu’il a été conçu à la gloire de la composante maritime de l’APL, du Parti Communiste Chinois, et de la clairvoyance de ses dirigeants…

Qingdao. Entrée du musée de la marine militaire

Toutes les salles sont l’occasion d’affirmer l’ambition du PCC de « faire de la Chine un pays maritime puissant et de transformer la marine de l’APL en force navale de classe mondiale » [4]. A l’appui, sont montrées des maquettes de navires, des missiles, des mines et autres équipements… y compris un podomètre de coordination des pas lors des défilés militaires ! Quelques cartes sont présentes qui affichent les ambitions de maîtrise ou d’extension des eaux territoriales ou de « zone d’identification de défense aérienne » [5]. Sont aussi évoqués des évènements qui ont permis de chasser le Kuomintang 国民党de quelques îles, ou de s’approprier des récifs autour des îles Nánshā 南沙, au détriment du Viet Nam.

Qingdao, musée de la marine militaire

On peut aussi à l’extérieur, visiter un destroyer, une frégate, un sous-marin…

Qingdao, Musée de la marine militaire

Si on comprend très bien comment ce musée témoigne des progrès de la marine militaire chinoise et en quoi il peut être « une base de démonstration pour l’éducation au patriotisme des élèves du primaire et du secondaire », en revanche en choisissant de ne commencer l’histoire de la marine chinoise qu’en 1949, il oblitère ce qui l’a précédé et constitue pourtant le contre-modèle que les dirigeants actuels ont en tête. Il n’y a guère que le choix du lieu qui atteste, en sourdine, des faillites précédentes.

Il faut en fait remonter à la première guerre sino-japonaise pour comprendre pourquoi la Chine cherche à se doter d’une marine de haut niveau produite sur son sol et conçue par ses ingénieurs.

A la suite des guerres de l’opium, la Chine a engagé un mouvement de renforcement de son armée et de sa marine pour les hisser au niveau technologique de l’Occident. A la fin du XIX° siècle, sa flotte du Nord (北洋水师 Běiyáng shuǐshī) apparaissait moderne, constituée de navires construits dans des chantiers navals allemands ou anglais, avec des officiers formés à l’Ouest. Mais la guerre sino-japonaise (1894-1895) qui s’est joué sur le contrôle de la Corée allait montrer qu’elle n’était qu’un tigre en papier. En deux batailles navales engagées à quelques mois d’intervalle, la marine japonaise a totalement détruit la flotte impériale. A la suite de cette déroute, la Chine abandonna sa suzeraineté sur la Corée, céda Formose (Taïwan) au Japon ainsi que des territoires en Mandchourie.

La faiblesse de l’empire Qing ainsi exhibée aux yeux de tous, ouvrit l’appétit des puissances occidentales, qui s’empressèrent d’emboiter le pas au Japon. Par la force et l’intimidation, elles obtinrent de la Chine des concessions territoriales : Qingdao pour l’Allemagne, Port-Arthur pour la Russie, Hong Kong (extension territoriale sur le continent) pour le Royaume-Uni, Guǎngzhōuwān (廣州灣) pour la France…

Dans sa longue histoire, la Chine n’avait jamais connu que des envahisseurs dévalant des steppes du Nord. Pour s’en protéger, elle construisit la grande Muraille. Mais au XIX° siècle, c’est par la mer que les envahisseurs sont venus. Sans marine, ni défense côtière suffisamment puissantes, elle n’a su leur résister. Mais aujourd’hui, c’est chose faite : elle a désormais construit sa grande muraille maritime.

Interlude : les petites choses de la vie

Il pleuvait ce jour là à Qingdao. C’était un jour idéal pour visiter le musée de la bière. Une bonne idée évidemment, que tout le monde a eue. Et quand en Chine on dit tout le monde, ça fait tout de suite beaucoup de monde.

Musée de la bière Tsingtao

Après avoir serpenté dans des cours et de nombreuses salles souvent trop petites, toujours très entouré, un bouchon se forme car la file se rétrécit sur une seule rangée pour pouvoir passer devant un bar et saisir le verre de dégustation que des serveurs nous tendaient. Chacun, poussé par les autres, repart avec le sien.

Le mien en main, je me dirige vers une table haute qui tournait autour d’un large pilier, un peu à l’écart de la foule. Je pose mon verre et j’aperçois alors ma voisine, une femme entre deux âges, fort coquette. Elle ne me voit pas car elle minaude devant son téléphone pour se prendre en photo et simuler sa dégustation. Elle essaie plusieurs angles, plusieurs types de sourires, lève la tête, la baisse… Un exercice pas si facile à réussir ! Puis elle passe aux choses sérieuses. Elle prend un petit film et se lance dans un panoramique. Se tournant alors vers moi, elle s’aperçoit qu’amusé, je suis en train de la regarder. Elle me sourit, lève son verre et me souhaite « Gānbēi 干杯 », « à la vôtre ! ».

Chéngdé, au temps de la splendeur des Qīng

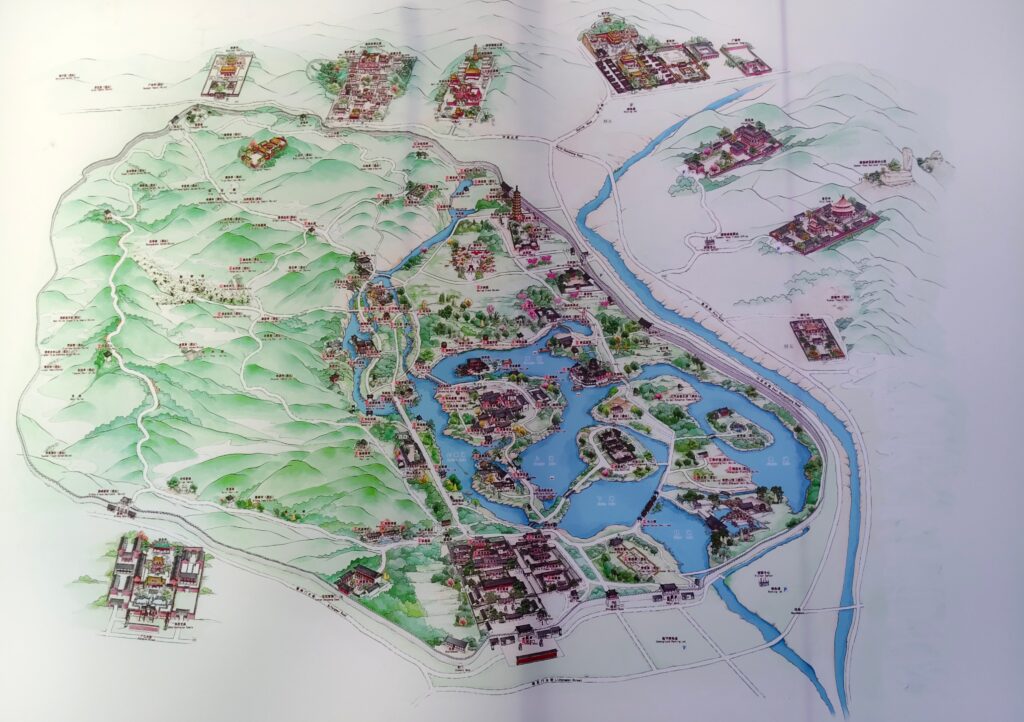

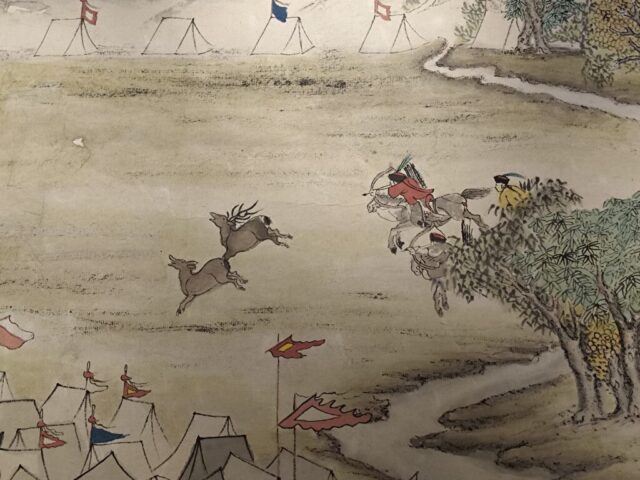

Chéngdé 承德 est situé au nord-est de Pékin, sur les premières hauteurs des monts Yān 燕. Au XVIII° siècle, c’est là que les premiers empereurs de la dynastieQīng 清 ont installé, sous un climat plus clément que celui de Pékin, leur résidence d’été. Ils y venaient pour se reposer, pour chasser, mais aussi pour traiter des relations avec leurs voisins, mongols et tibétains notamment. Toute la cour s’y déplaçait, pour plusieurs mois.

Carte de la résidence de montagne des Qīng à Chéngdé

Cette résidence de montagne se déploie sur 54 ha. On y pénètre au sud par le Palais impérial, qui s’ouvre ensuite sur un immense parc où ont été reconstitués les paysages de Chine qu’affectionnaient les empereurs, et à l’ouest sur un domaine forestier montagneux [6].

La résidence de montagne des Qīng à Chéngdé

La dynastie Qīng est la dernière qui ait régné sur la Chine. Ce n’était pas des Hàns 汉 (Chinois), mais des Mandchous. Pour conquérir la Chine et en chasser les Ming, ils ont profité des divisions internes qui minaient le pays [7]. Une fois cette conquête assurée, ils cherchèrent à consolider leur pouvoir en l’étendant aux peuples voisins.

Les Tibétains et les Mongols partageaient la même foi bouddhiste, les seconds reconnaissant même l’autorité du Dalaï-lama. Aussi, les Qīng cherchèrent à se concilier les chefs religieux du lamaïsme. Pour appuyer cette politique, l’empereur Qiánlóng 乾隆 (1711 – 1799) fit construire autour de la résidence impériale, successivement, huit temples de style sino-tibétains.

Chéngdé, le temple de la Paix universelle

Il ordonna la construction du premier d’entre eux en 1755, pour commémorer la victoire des Qīng sur les Dzoungars un peuple mongol qui dominait une grande partie de l’Asie centrale et qui constituait une menace pour le pouvoir Mandchou. Cette victoire fut sanglante – on parle de centaines de milliers de morts [8] –; elle ouvrit les portes du Xinjiang à la Chine.

Il baptisa toutefois ce temple Pǔníng 普宁, temple de « la Paix universelle », car une fois éliminé son concurrent le plus dangereux, son projet politique était d’instituer un empire de cohabitation multiethnique pacifique.

A l’entrée du temple, un pavillon abrite trois stèles avec des textes gravées en quatre langues : mandchou, mandarin, mongol et tibétain, qui expriment cette intention.

Pavillon des stèles à l’entrée du temple de la Paix Universelle

La pancarte contemporaine qui les présente ne les traduit pas, mais indique : « Ces inscriptions expriment la volonté de l’empereur Qiánlóng de maintenir l’unité nationale et la solidarité ethnique, et de s’opposer au séparatisme après l’unification du Xinjiang par la dynastie Qing. Elles reflètent le souhait de l’empereur Qianlong de voir la paix mondiale régner et les peuples « vivre en paix, s’épanouir dans leur travail et jouir d’une paix et d’une prospérité perpétuelles » ». On croirait ce texte rédigé par le pouvoir chinois actuel…

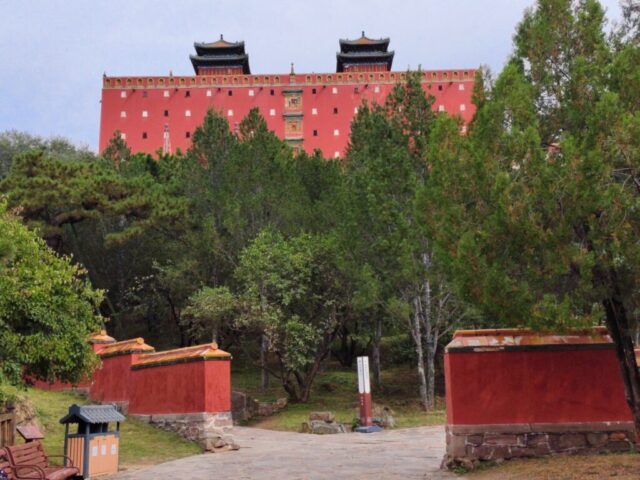

Le Potala de Chéngdé

Ce temple est une réplique miniature du palais du Potala à Lhassa. Il a été construit de 1767 à 1771 pour commémorer la visite du Panchen-lama, la figure spirituelle du bouddhisme tibétain la plus importante après celle du Dalaï-lama.

Alors que les derniers empereurs Qing ont très mauvaise réputation auprès du pouvoir chinois actuel pour n’avoir pas su protéger l’Empire des appétits occidentaux et japonais (voir « Une histoire française qui a laissé des traces » dans la cinquième lettre), les premiers d’entre eux en revanche sont encensés. Les Qing de l’âge d’or ont repoussé les frontières de la Chine bien au-delà de ce qu’elles étaient sous les Ming. Ils y ont ajouté la Mandchourie, la Mongolie, une partie du Turkestan (l’actuel Xinjiang) et Taïwan. Ils mirent en place un Empire multiethnique, en laissant une large autonomie locale aux provinces mongoles et tibétaines. Eux-mêmes n’étant pas Han, ils ont veillé d’ailleurs à conserver l’identité de leur peuple. Ils interdirent par exemple les mariages mixtes et la migration Han en Mandchourie.

Les troubles qui ont accompagné la chute des Qing et la création de la République en 1911 permirent à la Mongolie extérieure et au Tibet de recouvrer leur indépendance. La Mandchourie, elle, tomba aux mains du Japon en 1931. L’Empire Qing se trouvait ainsi amputé de ses régions frontalières.

La Chine a reconnu l’indépendance de la Mongolie extérieure en 1945. A cette exception près, elle a maintenu ses prétentions à recouvrer les frontières de la Chine des Qing. En 1951, la République Populaire annexa le Tibet ; en 1997 avec Hong Kong elle récupéra la dernière concession étrangère.

Reste le cas de Taïwan. A la fin de la seconde guerre mondiale, celle-ci est bien revenue dans le giron de la Chine. Mais l’île servit de refuge aux nationalistes de Tchang Kaï-tchek en 1949. Sous Mao Tse-toung, les tentatives militaires du régime communiste pour la récupérer ont été contrecarrées par les Etats Unis. Elle échappe depuis au contrôle de Pékin qui la considère toujours comme une province chinoise…

Interlude : Un Grand Huit sans les rails

L’Ouest de la résidence impériale est constitué de collines couvertes de forêts. Rarement arpentées à pied, il est possible de les explorer en empruntant une navette.

En rouge foncé à gauche, le circuit des navettes

La route est à sens unique car elle est si étroite qu’aucun croisement n’est possible. Quant aux piétons, ils ont intérêt à être vigilants, prêts à se jeter sur les bas-côtés. Le revêtement ne laisse en effet à leurs pieds que quelques centimètres quand passent les véhicules.

Les épingles à cheveu sont nombreuses ; en permanence on frôle à grande vitesse des pentes abruptes. Quand on prend place dans la navette, on ne s’en rend évidemment pas compte, mais dès qu’elle se met à rouler, on comprend qu’en fait, on est monté dans un Grand Huit sans les rails, qu’on a confié sa vie à son chauffeur et qu’il ne nous reste plus qu’à espérer qu’il en fera bon usage.

Vous voulez monter à côté de moi ? Attention, le pavement est souvent irrégulier, vous allez être un peu secoué…

Shenyang et « l’incident du 18 septembre 1931 »

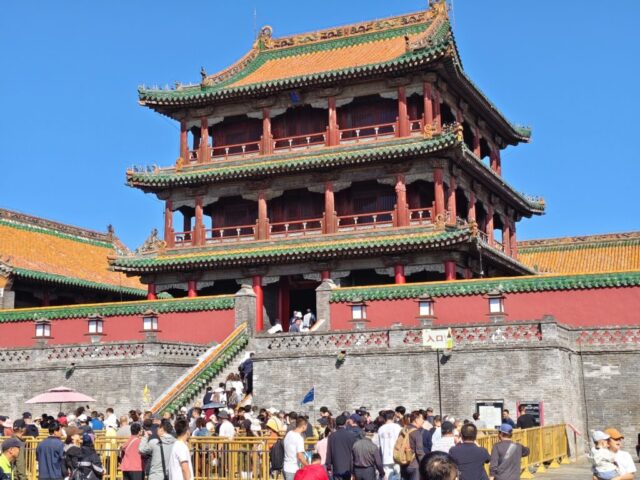

Shenyang est situé à 700 km au Nord-Est de Pékin. C’est là, en 1635, que le fondateur de la dynastie Qing, Nurhaci, installa sa capitale.

Portrait de Nurhaci (1559-1626) en tenue de cour

Il y fit construire un Palais dans lequel il réunissait les chefs des 8 bannières sous lesquelles il avait unifiées les tribus Mandchoues auparavant divisées et en conflit récurrent les unes contre les autres. Ses descendants, devenus Empereurs de Chine, déplacèrent en 1644 la capitale à Pékin mais poursuivirent l’agrandissement et l’embellissement du Palais de Shenyang. Inaccessible du temps de l’Empire, c’est donc une autre Cité interdite, inscrite elle aussi sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le Palais impérial de Shenyang

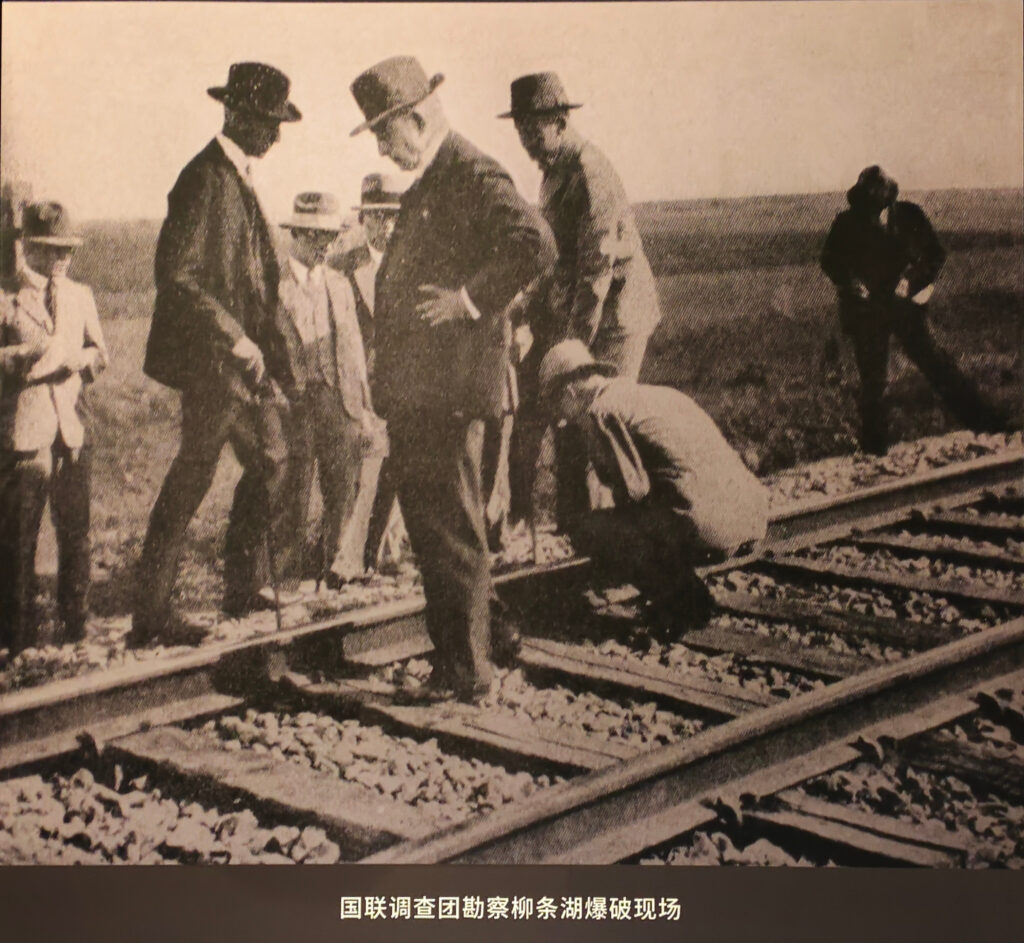

Mais Shenyang n’est pas que le berceau de la dernière dynastie régnante en Chine. C’est aussi le lieu de « l’incident du 18 septembre 1931 » qui fut le prétexte de l’entrée en guerre du Japon contre la Chine. C’est cette date qui sert aujourd’hui au gouvernement Chinois de référence pour déclarer l’antériorité de la Chine dans la lutte contre le régime impérialiste japonais. Un musée à Shenyang en raconte le détail par le menu.

Mémorial « 18 9«

Le 18 septembre 1931, à proximité de Shenyang, une section d’une ligne de chemin de fer construite par les Japonais fut détruite. Le Japon accusa les troupes chinoises d’avoir fomenté cet attentat. En représailles, l’armée japonaise bombarda une garnison de l’armée chinoise à Beidaying et attaqua Shenyang. La Société des Nations envoya une commission d’enquête sur place qui conclut que la Chine n’était pas responsable de cette destruction. En octobre, elle vota une résolution exigeant le retrait des troupes japonaises, résolution que le Japon a ignoré.

Commission d’enquête de la Société des Nations sur les lieux de l’attentat

De son côté, le gouvernement chinois dirigé par Tchang Kaï-tchek, alors en lutte contre le Parti Communiste, adopta face à l’évènement la stratégie de « stabilisation de la situation intérieure avant toute résistance à une agression étrangère, espérant que la Société des Nations jouerait un rôle de médiateur » [9]. En quelques mois, en l’absence d’opposition, l’armée Japonaise occupa militairement les trois provinces du Nord-Est.

L’année suivante, afin de contrôler durablement ces provinces, le Japon installa Pǔyí 溥仪, le dernier empereur Qing renversé en 1911, à la tête du « Mandchoukouo », présenté comme un pays indépendant bien que soumis à l’armée japonaise [10].

Pǔyí, Empereur du Mandchoukuo

A partir de 1932, une résistance chinoise locale s’organisa ; des unités de guérilla harcelèrent les Japonais, mais ces actions, coûteuses en vies humaines, ne permirent pas de reprendre le territoire [11].

En 1937 fut réalisé le « Front uni chinois » rassemblant les forces du Kuomintang et du parti Communiste pour lutter ensemble contre l’agression japonaise. Cette même année, le Japon déclencha une attaque généralisée de la Chine [12].

En 1940, suite à la destruction de la flotte des Etats Unis à Pearl Harbor, la guerre du Pacifique commença. Elle s’acheva en septembre 1945, après que les américains aient lâché des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki.

On retrouve sur les derniers panneaux de présentation, un discours analogue à celui des commentaires du défilé du 3 septembre 2025 :

« Après quatorze années de combats courageux et acharnés, le peuple chinois a vaincu les envahisseurs japonais et remporté sa première victoire de l’époque moderne contre une agression étrangère, mettant ainsi fin à un siècle d’humiliation nationale. Cette grande victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise marque un tournant historique, inaugurant le grand renouveau de la nation chinoise après une crise profonde. »

« L’histoire est à la fois le meilleur des manuels et une source de lucidité. Le peuple chinois porte en lui la mémoire des souffrances engendrées par les guerres et ne cesse d’œuvrer pour la paix. L’agression et l’expansion extérieure fondée sur la force est toujours vouée à l’échec : c’est une loi de l’histoire. La Chine s’engage sur la voie du développement pacifique et espère que tous les pays suivront cet exemple afin que notre planète puisse à jamais baigner dans la paix »

La belle résidence des Zhang à Shenyang éclaire sous un autre angle les périodes sombres vécues en Chine après l’instauration de la première République.

Zhang Zuolin, à partir de la chute des Qing, devient le maître de la Mandchourie. Il possédait son armée personnelle, contrôlait un territoire sur lequel il collectait l’impôt, avait sa propre politique étrangère. C’était un Jūnfá 军阀, un Seigneur de la guerre. Sa résidence à Shenyang servait de demeure familiale et de centre de commandement politique et militaire. C’est elle que l’on peut aujourd’hui visiter.

La résidence des Zhang

En 1928, il est victime d’un attentat organisé par l’armée japonaise et en décède. C’est son fils Zhang Xueliang qui lui succède. Celui-ci décide alors, face à la menace japonaise, de se rallier au gouvernement républicain ; il unifie ainsi la Chine.

Zhang Xueliang, Seigneur de la guerre

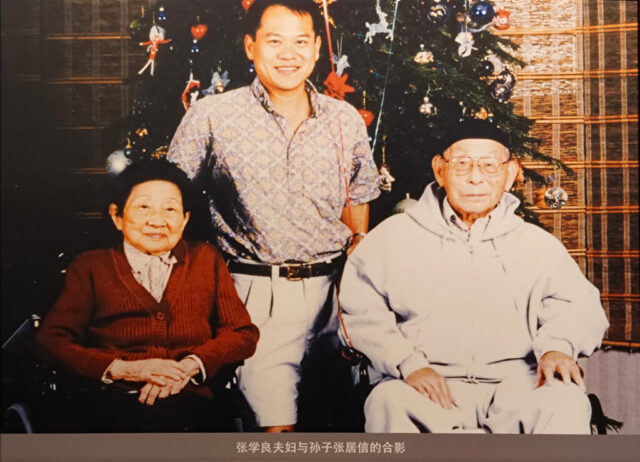

Lors de l’incident du 18 septembre 1931, il suit les directives de Tchang Kaï-tchek et ne s’oppose pas à l’armée japonaise ; il se replie sur Pékin, puis Xi’an. A Xi’an, en 1936, il séquestre Tchang Kaï-tchek pour le contraindre à former un Front Uni avec le PCC. Libéré, ce dernier emprisonnera Zhang Xueliang qu’il emmènera à Taïwan où il vivra en captivité jusqu’en 1990.

Interlude : Eloge de la vieillesse

La résidence des Zhang était celle d’une famille riche qui l’avait meublé avec goût.

Je passais de bâtiments en bâtiments, de salles en salles, toutes empruntes de la dignité que confère l’histoire, chacune évoquant, par le mobilier et les objets exposés, le XX° siècle commençant. Puis tout un coup, j’entre dans une salle dont j’ai dû faire deux fois le tour avant de comprendre ce qu’elle faisait là. Je suis en effet d’abord tombé sur cette vitrine :

Chaise roulante

Puis sur cette série de photos.

Zhang Xueliang et sa femme

C’était une salle consacrée à la vieillesse de Zhang Xueliang !

C’est un personnage qui a connu un destin étonnant. Il a été Seigneur de la guerre à 28 ans et a agit comme tel, n’hésitant pas à éliminer physiquement ses rivaux politiques. Il a fait le choix de la Chine et de son unité face au Japon et l’a payé de 50 années de réclusion. C’était un collectionneur réputé de calligraphies et de peintures. Il a aussi vécu une histoire d’amour devenu célèbre dans toute la Chine [13]. Ayant recouvré sa liberté, il a décidé de s’installer avec sa femme à Hawaï, où il a fini sa vie fort longue. Il est décédé à 101 ans.

Il n’y avait pas d’explication – ou en tout cas, je n’en ai pas vu – sur les raisons de cette salle consacrée à sa vieillesse. Elle se prolongeait d’ailleurs par une reconstitution de son logement dans sa maison de retraite.

L’appartement de Zhang Xueliang à Hawaï

Je me suis dit qu’il n’y avait pas de doute, que j’étais bien en Chine, qu’il fallait être Chinois pour comprendre que la vie circule de Yin en Yang et de Yang en Yin, pour attacher de la valeur à la longévité, et que ça méritait bien une exposition au milieu d’un livre de la « grande histoire ».

Et alors, Taïwan ?

Tout est possible évidemment, mais beaucoup d’arguments plaide pour que la Chine ne se lance pas dans l’aventure d’une opération militaire pour récupérer Taïwan. Le renforcement de son armée a plus à voir, me semble t’il avec la volonté de ne plus se retrouver dans l’état de faiblesse du « siècle de l’humiliation » et comme réponse aux menaces qu’elle perçoit dans son environnement, notamment depuis la décision de Joe Biden de faire « pivoter » les forces armées étatsuniennes en les déployant du côté Pacifique plutôt qu’Atlantique. Elle voit autour d’elle un arc inquiétant d’Etats démocratiques pas forcément très sages comme les Etats Unis de Trump ou la Corée du sud qui a échappé de peu à une loi martiale. En outre, Taïwan est une île. La prendre par la force suppose un débarquement, une opération beaucoup plus complexe et risquée qu’un franchissement de frontière et supposerait pour réussir l’indifférence des Etats-Unis. Elle s’aliénerait en outre les populations victimes de la guerre. La tradition historique Chinoise ne va pas non plus dans ce sens. Elle a rarement pris l’initiative de se lancer dans des guerres de conquête.

En fait, la Chine continentale et Taïwan ont vocation à être réunies. C’est le même peuple, la même langue et la même culture des deux côtés. C’est aussi la position internationale officielle qui n’a toujours reconnu qu’une seule Chine, celle de Tchang Kaï-tchek d’abord, puis depuis 1971, la Chine communiste. Ce qui s’y oppose aujourd’hui c’est la nature des régimes, autoritaires sur le continent et démocratique sur l’île. Mais les régimes ne sont pas éternels. Leur obsolescence peut être même soudaine et inattendue. Il suffit donc d’être patient et lorsque les régimes convergeront la réunion se fera « naturellement » comme ça a été le cas pour les deux Allemagnes. Ce serait la voie de la sagesse. Malheureusement, les gouvernements n’en font pas toujours preuve.

Je terminerai en citant la phrase d’espérance sur laquelle s’achève le dernier ouvrage qu’a publié un grand sinologue français en 2013, alors qu’il avait 85 ans (la sinologie serait-elle un remède contre la sénilité ?) :

« La culture chinoise se remet de sa crise suicidaire de l’époque maoïste. Pourquoi n’y éclorait-il pas un socialisme sinisé qui, dans l’humanisme confucéen, l’écologie taoïste, la compassion bouddhique, puiserait autre chose que ce que le marxisme a tiré du judéo-christianisme ? » [14].

*****

C’est ici que s’achève cette Encre de Chine.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ou les lire s’il y en a. Il suffit de cliquer sur la rubrique COMMENTAIRES qui figure sous les notes, pour en ajouter ou les consulter.

C’est ici que s’achève cette Encre de Chine.

A bientôt, 民心

[1] WordPress équiperait la moitié des sites internet dans le monde. Moins de risque donc d’arrêt brutal de service…

[2] La capitulation officielle du Japon date du 2 septembre 1945, mais en Chine, c’était déjà le 3. C’est ce jour là que Tchang Kaï-chek a annoncé officiellement au peuple Chinois la fin de la guerre.

[3] Photos du carrousel : deux vues de la ville depuis la mer ; une villa dans Bādàguān, la cathédrale, deux vues du parc Zhongshan

[4] Les citations sont tirées des panneaux explicatifs du Musée

[5] Tout aéronef, civil ou militaire, qui pénètre dans une « Zone d’identification de défense aérienne » (ZIDA) doit s’identifier auprès de l’Etat qui la possède et lui fournir son plan de vol, sous peine de mesures de défense aérienne. La ZIDA que la Chine a établie unilatéralement en mer de Chine orientale en 2013 couvre une vaste zone maritime et aérienne incluant des espaces revendiqués par la Chine, mais aussi des territoires contestés avec le Japon et la Corée du Sud.

[6] Victimes de la révolution culturelle, le palais et les huit temples qui entourent le domaine impérial ont fait l’objet depuis leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, de restaurations minutieuses.

[7] La Mongolie est dite intérieure car elle est située au sud de la Muraille de Chine. Elle est aujourd’hui une région autonome Chinoise, avec une forte présence Hàn. La Mongolie extérieure, vassale de la Chine sous les Qīng, a conquis son indépendance en 1911 en profitant des désordres créés autour de l’instauration de la République en Chine. Elle a été reconnue par la République Chinoise de Tchang Kaï-tchek en échange du soutien de l’URSS dans la guerre contre le Japon.

[8] « (Les Qīng) se montrèrent capable d’une grande cruauté dans l’exercice du pouvoir impérial », Histoire de la Chine, John K. Fairbank, Editions Tallandier, Paris, 2010, p 220. Le massacre des Dzoungars qui suivit leur défaite en fut un exemple.

[9] Les citations sont tirées des panneaux de présentation du Musée.

[10] Dans l’article « D’un usage politique du travail » sur mon autre bloc-notes, vous pourrez voir comment côté japonais était présenté le Mandchoukouo.

[11] Ces évènements forment la toile de fond de La joueuse de go, le beau roman de Shan Sa.

[12] On trouve un écho de cette guerre sino japonaise dans la lettre précédente (voir « Chóngqìng ou la double verticalité»). En revanche, je m’aperçois que je n’avais pas fait état lors de mon 3° voyage de la visite que j’avais faite du Musée du Massacre de Nankin, un lieu mémoriel important de la deuxième guerre sino-japonaise.

[13] Il rencontra Zhao Yidi alors qu’il était déjà marié. Elle avait seize ans, lui vingt-six. Devenus amants, il l’installa dans une maison, à côté de sa résidence de Shenyang. Celle-ci est très visitée aujourd’hui car elle sert de lieu d’exposition à leur histoire. Elle décida en 1940 de confier leur fils à des amis et de rejoindre son amant en captivité pour vivre à ses côtés. Elle mourut à Hawaï, un an avant lui.

[14] Léon Vandermeersch, Les deux raisons de la pensée chinoise. Divination et idéographie, Gallimard, Paris, 2013

Merci beaucoup cher Michel pour cet te proposition de partager ce voyage passionnant !

On ressent bien la complexité de cette puissance bâtie sur un entrelacs de victoires et défaites, d’annexions et dépossessions.

Que Taïwan reste une île démocratique nous le souhaitons !

我看了你的中国墨水!非常精彩!我欣赏你有一双看世界的眼睛和丰富的精神世界