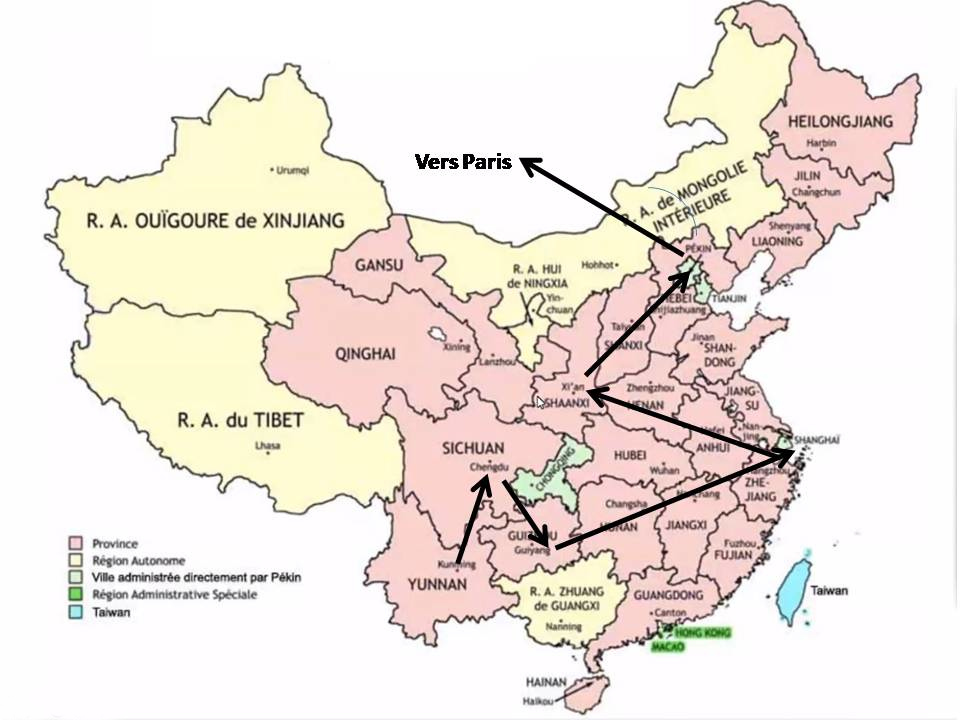

Voici une quatrième et dernière lettre écrite depuis Kunming. Je termine en effet ici mes trois mois d’apprentissage du chinois. D’ici mon retour en France à la fin février, j’ai prévu quelques étapes de découverte en solo de la Chine : Chengdu, Guilin, Shanghai, Xi’an et Pékin. Si ces visites m’en laissent le loisir, j’essaierai de poster une dernière lettre avant mon départ de Chine.

Shangri-la, aux portes du Tibet

Shangri-la n’existe pas, pourtant j’y suis allé.

C’est le nom d’une lamaserie tibétaine, véritable paradis terrestre, imaginée par un écrivain britannique. Dans son roman, Horizon perdu, il la situe dans une vallée de l’Himalaya, protégée des turbulences du monde par les hautes montagnes qui l’entourent. Franck Capra l’a adapté au cinéma mais a tourné ses images aux États-Unis. Rien ne permet donc de lui trouver une attache terrestre précise. Mais l’univers pacifique et heureux de Shangri-la continue de faire rêver. Plusieurs villes de la zone Himalayenne du Yunnan en revendiquaient le nom. Le Gouvernement central chinois a finalement tranché en 2001 cette épineuse question, en faveur de 中甸 Zhōngdiàn (Gyalthang en tibétain) peuplée à plus de 45% de Tibétains. C’est là que je me suis rendu, plus attiré par l’univers tibétain que par le mythe touristique qui désormais l’habille.

Dans les rues, j’ai d’abord cru croiser des autochtones en costumes traditionnels.

Cliquer sur la première photo pour l’agrandir, puis faire défiler les images

Mais j’ai vite compris que c’était des touristes Han qui les portaient pour se faire photographier devant les sites les plus connus.

La cité est charmante avec son temple du Grand Bouddha sis sur une hauteur…

… et ses rues et ruelles bordées de maisons en bois d’un étage [1]. Mais quasiment tous les rez-de-chaussée sont dédiés au commerce touristique : location d’habits folkloriques, restaurants, boutiques de souvenirs, vente d’artisanat local, etc.

Shangri-la (香格里拉 xiāng gé lǐ lā en chinois) est à 3200 mètres d’altitude, entourée de montagnes.

A quelques kilomètres de là, un immense monastère bouddhiste Tibétain est accroché à une colline. C’est le plus important de la Chine intérieure ; il abrite plus de 600 moines. Quand j’y suis arrivé, il était rendu invisible par une brume matinale qui s’est progressivement levée, livrant une fois redescendue un impressionnant point de vue qui lui donnait un petit air de Potala (Lhassa).

Le Monastère Songzanlin

Mais finalement, quand on visite des lieux encensés par tous les guides, et pour cette raison envahis de visiteurs, c’est parfois de vivre des circonstances inédites qui vous restent en mémoire. C’est ce qui m’est arrivé ici.

Au sommet d’une haute colline située dans une partie désertée de la ville, se trouve le Temple des cent poulets. Son nom à lui seul m’y avait attiré. Le chemin qui y monte se transforme dans le dernier kilomètre en escalier, entrecoupé d’à-plats toutes les 5 ou 6 marches. Pendant mon séjour, il y avait un redoux et la neige qui recouvrait la cité était en train de fondre, rendant la marche assez hasardeuse. La montée était difficile : il fallait à chaque pas surveiller l’état de la neige pour ne pas glisser. Alors que la foule se pressait pour monter au Temple du grand Bouddha, il n’y avait ici personne.

Arrivé presque au sommet, des milliers de drapeaux de prière sur des dizaines de mètres masquaient le Temple. Les seuls habitants étaient des poules et des coqs.

Comme la montée avait été périlleuse, apercevant un chemin moins glissant s’ouvrant vers le sud je l’empruntais, mais un quart d’heure plus tard il se terminait sur une impasse, une tranchée d’une vingtaine de mètres saignée dans la colline en bas de laquelle roulait à grande vitesse des voitures. C’est à ce moment là, rebroussant chemin, que j’ai rencontré les seuls visiteurs. Ils montaient comme moi, mais avec beaucoup plus d’audace.

Ils m’ont d’abord doublé, mais s’empêtrant dans certaines passes plus glissantes, je les saluais et les doublais à mon tour. Nous n’avons ainsi cessé de nous croiser au fur à mesure des obstacles qu’ils rencontraient, jusqu’à ce que je parvienne au bas des escaliers.

Ils m’ont d’abord doublé, mais s’empêtrant dans certaines passes plus glissantes, je les saluais et les doublais à mon tour. Nous n’avons ainsi cessé de nous croiser au fur à mesure des obstacles qu’ils rencontraient, jusqu’à ce que je parvienne au bas des escaliers.

Ce périple m’a traversé comme un nuage : la ville si proche, si loin, le silence de la neige, les caquètements des poulets, les pétarades des moto-cross, les prières qui volaient sous le vent, la marche hasardeuse… 香格里拉 xiāng gé lǐ lā.

Ce périple m’a traversé comme un nuage : la ville si proche, si loin, le silence de la neige, les caquètements des poulets, les pétarades des moto-cross, les prières qui volaient sous le vent, la marche hasardeuse… 香格里拉 xiāng gé lǐ lā.

Traverser les montagnes

Il a fallu 9 ans de travaux pour que le TGV arrive depuis Lijiang jusqu’à Shangri-la, qui n’est plus désormais qu’à 4 heures et demi de Kunming au lieu de 9 heures 30 en bus. C’est avec lui que j’y suis venu. J’espérais pouvoir pendant le trajet coller mon nez à la vitre pour admirer les paysages de montagnes et les vallées. Que nenni ! La dernière heure, celle qui devait être la plus intéressante, le train devient un métro.

En fait, aujourd’hui quand les Chinois percent une nouvelle ligne, ils ne contournent pas les obstacles, ils les traversent. A l’intérieur du train, on a l’impression qu’il va toujours tout droit, montant insensiblement des 1900 m de Kunming aux 3200 de Shangri-la !

En attendant mon train de retour, j’ai eu le temps de lire [2] le récit glorieux de la construction de cette voie de chemin de fer, placardé sur les murs de la gare de Shangri-la.

Cette méthode frontale de franchissement des obstacles joue y compris semble-t-il dans des villes, en tout cas celle de Chongqing. Je n’y suis pas allé, mais Dioni y a passé un week-end. C’est elle qui m’a transmis cette courte vidéo :

Qu’est-ce qui a été construit en premier : la ligne de métro ou l’immeuble ? A moins que ce soit ensemble, pour nourrir l’intérêt touristique de la ville qui en manque parait-il terriblement ?

Lecture enchevêtrée au voyage

Il m’a fallu deux mois pour lire le roman fleuve de Mo Yan [3] : « Beaux seins, belles fesses », l’histoire d’une mère courage et de ses 9 enfants qui commence en 1900 et s’achève en 1995.

La province du Shāndōng [4] où se déroule l’action a traversé tous les drames politiques de la Chine du XX° siècle. Ils ont chacun frappé cette famille et éliminé un à un presque tous ses membres : combat contre des troupes allemandes [5], chute de l’Empire et fondation de la République, période des seigneurs de la guerre, guerre contre le Japon, guerre civile entre le Kuomintang et le Parti Communiste, victoire de ce dernier et fondation de la République populaire de Chine, campagnes idéologiques successives sous le règne de Mao : le Grand Bond en avant qui a débouché sur une terrible famine, la révolution culturelle et ses humiliations publiques et éliminations physiques, enfin restauration de l’économie de marché et instauration du capitalisme.

Le contraste était saisissant entre ce que j’observais et entendais le jour et ce que je lisais le soir ou la nuit. Ceux qui ont connu ces épreuves ou ceux qui les ont entendu contées par leurs parents ne peuvent que se féliciter d’une paix civile retrouvée et d’une forme de liberté d’agir – même surveillée et encadrée. Je ne vois évidemment que ce que je peux voir, à toute petite échelle, mais sans entrave. Qu’en est-il au Tibet, au Xinjiang ? Qu’en a-t-il été pendant la pandémie ? Qu’en est-il pour les déshérités ? J’en sais ce que chacun peux en lire dans la presse française.

Les Hāní, maîtres-sculpteurs ès montagnes

J’étais venu dans le 元阳 Yuányáng pour voir ça :

Mais en arrivant pour un séjour de 3 jours, j’ai vu ça :

Le brouillard matinal si épais m’a valu quelques frayeurs lorsque le lendemain matin, un chauffeur m’a conduit en voiture sur un marché puis dans un village champignon.

Je lui ai demandé s’il avait déjà eu des accidents. Il m’a répondu que oui, mais jamais ici… On se rassure comme on peut.

Heureusement, les après-midi, le brouillard se levait sans vraiment disparaître, mais suffisamment pour prendre la mesure de l’extraordinaire exploit technique d’un peuple sans écriture, dont tous les savoirs accumulés se sont transmis oralement.

Le peuple 哈尼 Hāní (ça se prononce Rani) est arrivé sur ces montagnes il y a environ 1300 ans. Il y a installé avec effort, opiniâtreté et ingéniosité un système agricole économique et efficace. C’est un petit bijou agroécologique, une empreinte de l’homme sur la nature, mais subordonnée à elle et la magnifiant d’un même geste.

Tout repose sur une astucieuse et rigoureuse gestion de l’eau. Elle descend en abondance des forêts, traverse les villages puis est distribué par un réseau de canaux, pour inonder aux moments requis les rizières en terrasse. La fertilisation est assurée par l’entrainement dans les eaux, de l’humus des forêts et du fumier des animaux domestiques rassemblé dans les bassins de collecte de chaque village. C’est l’eau qui fait le travail de fond, les hommes la canalisant, l’endiguant, la détournant jusqu’à ce qu’elle arrive à la rivière qui circule dans la vallée. Ils assurent pour leur part le semis, le repiquage dans les terrasses inondées, l’entretien et la surveillance, puis la moisson.

Une fois la récolte de riz assuré, les terrasses servent encore à des productions légumières complémentaires. Le système alimentaire est fondé sur un triptyque riz – canard – poisson, tous amateurs d’eau, la forêt apportant le bois d’œuvre et de chauffage, les plantes médicinales, etc. C’est un système complet permettant une vie autarcique du peuple qui l’a inventé [6].

Les rizières en terrasse du Yuányáng couvrent 70 000 hectares. Le système agricole qui les a rendu possible est intégré par la FAO – l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation – dans sa liste des « Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial » et ses paysages à « valeur universelle exceptionnelle » dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Tel est pris qui croyait prendre

Les touristes Chinois adorent prendre des photos des lieux qu’ils visitent, d’eux-mêmes, des étrangers aussi parfois qu’ils rencontrent. Ils font ensuite une sélection, puis les diffusent auprès de leur cercle d’amis sur Wechat.

A Pǔzhěhēi, j’ai été accosté par deux jeunes filles qui m’ont demandé si j’acceptais d’être pris en photo avec elles. La première se mis à mes côtés pendant que la seconde nous photographiais, puis elles inversèrent leur rôle. La seconde plus audacieuse glissa son bras sous le mien pour une pose plus suggestive, puis elles s’éloignèrent après m’avoir remercié.

Moi aussi, je prends beaucoup de photos : il y a tellement de choses surprenantes ici pour un œil occidental. Dans le Yuányáng, j’en prenais donc sur un marché. Alors que je me retournais pour changer d’angle, je vois un homme en train de me regarder qui me fait un signe. Je viens le voir et il me montre sur l’écran de son appareil photo une image qu’il avait prise de moi, sans que je m’en rende compte. Il en aimait beaucoup les couleurs, me dit-il. La veille, l’hôtelier m’avait donné un parapluie parce que le temps menaçait et je m’étais promené avec dans le village. C’est dans cet accoutrement qu’il m’avait surpris en touriste accompli, un brin à l’Ouest :

La forêt de pierres et le tourisme de masse – Version Chinoise

石林 Shílín, la forêt de pierre n’est qu’à une heure et demi en car de Kunming. C’est un paysage karstique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Dioni y était allé avec un petit groupe d’étudiants un samedi. Elle m’avait raconté qu’ils avaient dû faire avec une foule de touristes sur place et comment ils avaient dû jouer des coudes pour arriver à monter sur la plateforme surplombant le site.

J’en avais conclu que je passerai une nuit sur place pour le visiter en fin d’après-midi puis en début de matinée quand les cars de touristes retournent à Kunming ou sont encore en chemin pour venir à Shílín.

Effectivement, quand je suis arrivé sur place vers 16 heures, je rencontrais peu de monde. Les navettes conduisant au site étaient alignées en rang d’oignon sur un immense parking. Déjà à Pǔzhěhēi, j’avais été impressionné par leur nombre qui donne une idée de la fréquentation des jours de pointe pour lesquels il semble dimensionné. Mais en période creuse, tous ces véhicules sont désœuvrés.

Je croise à un moment donné un couple mixte avec deux enfants. Ils cherchaient comment rejoindre le boulevard circulaire qui fait le tour du site. Comme j’en venais, je pouvais leur répondre. A l’accent de l’homme, je compris qu’il était Français. Je lui fais part de mon étonnement de voir si peu de monde. Il me montre alors un chemin et me dis : « on vient de là-bas. Si vous voulez voir du monde, allez-y ! ». C’est ce que j’ai fait. Ça a donné ça :

En fait, c’est comme ci il fallait pouvoir apporter la preuve à ses amis qu’on est allé à Shílín, en se faisant prendre en photo devant le piton sur lequel est gravé Shílín 石林. D’où la foule qui s’y presse.

Derrière cet espace surpeuplé, la forêt de pierres se transforme en forêt vierge. Je n’y ai quasiment plus croisé personne. Je me suis perdu dans des dédales montants et descendants parfois si étroit qu’il fallait baisser la tête, passer de profil, creuser le ventre – enfin, le mien… J’étais content au bout d’une heure de retrouver enfin le boulevard circulaire et les navettes qui y passaient de temps à autre.

Dans cette région, les paysages karstiques s’étalent sur des centaines de km2. La grande et la petite forêt de pierres où j’étais est ouvert à la visite car elles concentrent les rochers et pitons les plus impressionnants. Mais plus au nord, à une dizaine de kilomètres, il y a une autre concentration de colonnes aux couleurs plus sombres : 乃古石林 Nǎigǔ shílín, la forêt de pierres de Nǎigǔ. C’est là que le lendemain, je décidais de me rendre.

C’est un site aussi d’une grande beauté, qui alterne des paysages de plaine et des reliefs tourmentés.

Il faisait beau, la promenade était facile, agréable. Ce n’est qu’au bout d’un quart d’heure que j’ai rencontré les premières personnes sur ce site. Ce n’était pas des touristes, mais des ouvriers agricoles en train de traiter du colza.

De toute la matinée, les seuls touristes que j’ai croisés étaient Thaïlandais. Ils étaient venus en vacances pour quelques jours dans le Yunnan. C’est eux d’ailleurs qui m’ont ramené à mon hôtel récupérer mon sac à dos car je ne trouvais pas de taxi dans cet endroit isolé.

De toute la matinée, les seuls touristes que j’ai croisés étaient Thaïlandais. Ils étaient venus en vacances pour quelques jours dans le Yunnan. C’est eux d’ailleurs qui m’ont ramené à mon hôtel récupérer mon sac à dos car je ne trouvais pas de taxi dans cet endroit isolé.

Le contraste était saisissant : une concentration humaine, bruyante, affairée, autour d’une petite place donnant sur la vue la plus cotée de Shílín, et l’immense espace de Nǎigǔ Shílín quasiment déserté.

Le tourisme chinois se concentre sur les week-ends et des périodes de vacances peu nombreuses. Du coup, quand les touristes sont là, s’ils se rendent sur les mêmes lieux, les foules deviennent impénétrables et les installations la plupart du temps surdimensionnées…

Il y a sûrement quelque chose qui cloche là-dedans…

Dàlǐ et la mer en forme d’oreille

Mon école de langue proposant des enseignements décentralisés dans le Yunnan, j’ai profité de cette possibilité pour séjourner une semaine dans deux villes au nord-ouest de Kunming, 大理 Dàlǐ d’abord, 丽江 Lìjiāng ensuite. 彭Péng, une nouvelle professeure, m’y a accompagné.

大理 Dàlǐ est une vieille cité sur la route du thé [7], épicentre de l’ethnie 白Bái installée dans la région depuis trois mille ans. Entourée d’une enceinte percée de quatre portes aux points cardinaux, elle est devenue un haut lieu du tourisme chinois, un peu moins envahi toutefois en hiver et en semaine.

La ville n’est qu’à quelques kilomètres à l’ouest d’un grand lac baptisé 洱海 Ěrhǎi, la mer – oreille, car il en a vaguement la forme. Une longue piste cyclable à la chinoise – c’est à dire large comme une route à deux voies – serpente le long du rivage et passe de villages en villages. Avec Péng, nous l’avons emprunté pour une balade en vélo d’une trentaine de kilomètres. Cette voie a fait l’objet, côté lac, de travaux d’aménagement très réussis, qui donnent l’impression de passer sans cesse de jardins en jardins, offrant des alliances à chaque fois inédites d’eau, de plantes, d’arbres et de pierres. Presque à chaque tour de roue, j’avais envie de m’arrêter pour admirer l’œuvre combinée de la nature et de la main de l’homme.

C’est l’eau du lac qui est la source d’eau potable de Dali et de ses environs. Ses eaux étaient polluées, des espèces endémiques avaient disparues. Aussi, en 2018, un projet de « corridor écologique » a été lancé. Des périmètres de protection ont été dessinés autour du lac. Tous les bâtiments non conformes dans le périmètre vert ont été détruits ; les habitants relogés dans des immeubles en retrait du lac ; les eaux usées filtrées et traitées ; les rives nettoyées ; du personnel d’entretien embauché… Aujourd’hui le lac est devenu une destination touristique prisée [8].

En 2022, ce projet de corridor a reçu un prix d’excellence de la Fédération internationale des architectes paysagistes, bien mérité me semble-t-il !

Les Princesses des lignes d’assemblage

C’est ainsi, m’a dit Péng, que l’on appelle ces jeunes femmes qui louent des costumes traditionnels avec lesquels elles vont se faire photographier en prenant des poses très apprêtées : 流水线公主 liúshuǐxiàn Gōngzhǔ, les Princesses des lignes d’assemblage. « On les appelle comme ça parce qu’à la sortie de la chaine, elles se ressemblent toutes, comme des produits industriels ».

Elles entrent d’abord dans ces boutiques, choisissent un costume, se font aider pour l’enfiler, puis elles passent à la coiffure et enfin au maquillage. Elles sont alors prêtes pour l’aventure, accompagnées d’une amie, de leur compagnon ou d’un photographe de la maison du loueur. Les voilà !

Il y a aussi des Princes, mais c’est une espèce beaucoup plus rare. Celui-ci m’a plu ; il protégeait sa Princesse ou cherchait à la conquérir. Mars ou Cupidon ?

« Une fois ces photos réalisées », poursuit Péng, « elles les photoshopent pour paraître encore plus belles et les envoient à leur cercle d’amis ». « Et leurs compagnons, qu’en pensent-ils ? » « Oh, eux, ils n’ont pas le choix. S’ils ne les accompagnent pas et ne savent pas prendre de belles photos, ils sont nuls comme petit ami. Elles en trouveront un autre. »

Moi, je suis moins sévère que Péng. Je ne trouve pas qu’elles se ressemblent. Ces vêtements les mettent en valeur et elles font rayonner de la couleur et des sourires autour d’elles. Je vois ça plutôt comme un jeu innocent où pendant quelques heures elles deviennent autres, à leur avantage.

Jouer la comédie, mettre un peu de beauté et de légèreté dans un monde qui souvent en manque, ça ne peut pas faire de mal…

Yáng Lípíng 杨丽萍, la Princesse-Paon

Mais il y a d’autres Princesses Chinoises.

Yáng Lípíng 杨丽萍 est une danseuse-chorégraphe Bái originaire de la région de Dàlǐ, très connue en Chine. Elle a monté une troupe, « Dynamique Yunnan », qui présente une succession de numéros inspirés de danses et chants de différentes ethnies du Yunnan. Elle danse elle-même en solo au cours de ces spectacles. Sa performance m’a tellement fasciné que je suis retourné la voir lors d’une tournée de sa troupe à Dàlǐ, au moment où par chance, j’y étais moi-même. Peut-être serez-vous aussi admiratif que moi ?

Elle n’aurait parait-il jamais voulu d’enfant pour pouvoir danser toute sa vie. En la voyant ainsi si souple et si maître de ses équilibres, lui donneriez vous les 65 ans qu’elle porte aujourd’hui ?

Des chiffres et des nombres

En français, nous n’avons pas un usage très rigoureux de cette distinction. Un numéro de téléphone n’est pas un nombre (une quantité), mais une série de chiffres. Lorsqu’un binôme commence par 0, nous les épelons comme des chiffres : zéro six, par exemple, mais lorsqu’il commence par un autre chiffre nous les désignons par un nombre : cinquante-deux ou douze … De même, un code postal : 51 100 pour Reims donne deux nombres : cinquante et un, cent.

En chinois, cette distinction est beaucoup plus rigoureuse. Et alors, me direz-vous, ça nous fait une belle jambe. Et bien figurez vous que ça ouvre à de nombreux jeux verbaux dont je me délecte dès que j’en découvre un nouveau.

Pour vous en donner un aperçu, voici le premier que j’ai rencontré : je descends à une station de métro « Avenue 51 » pour aller chercher des médicaments dans une pharmacie. Le lendemain, je demande à Shǐ pourquoi cette avenue à ce nom bizarre de « cinquante et un » ? Elle me corrige : c’est l’avenue « cinq un ». Les Chinois donnent les dates en commençant par l’année, puis le mois et en dernier le jour [9]. Ils sont friands d’ellipses. Cinq c’est le numéro du mois et un celui du jour. En fait, j’étais sorti du métro à la station « Avenue du premier mai » !

Voici un autre exemple qui m’a bien plu. Péng, ma professeure à Dali, me demande ce que j’ai fait pour le réveillon du nouvel an. Je lui réponds que je suis allé manger au marché de nuit 520 (cinq cent vingt). Elle me répond qu’on ne dit pas cinq cent vingt, mais cinq deux zéro, ce qui se dit en chinois wǔ’èr líng, dont la prononciation est proche de wǒ ài nǐ, je t’aime. Ça fait partie de ces jeux de prononciations et de suggestions que les Chinois adorent.

A cela s’ajoute une part significative de superstition. Deux chiffres sont l’un à l’autre comme le soleil à l’ombre. 八 bā 8 est le chiffre rayonnant, celui de la bonne fortune, car il partage avec 发 fā la voyelle, le ton et une vague consonance. Or 发 fā associé à la syllabe 财 cái signifie s’enrichir, faire fortune. Certes, ces rapprochements sont un peu tirés par les cheveux, mais c’est comme ça que ça marche. Ils ont d’ailleurs des conséquences sociales et économiques : avoir une plaque minéralogique avec beaucoup de 8, c’est un signe extérieur de richesse car il a fallu payer cher pour l’obtenir. De même, un appartement au 8° étage sera plus onéreux que celui d’un autre étage. J’ai même découvert en plusieurs occasions que des mots de passe de wifi, de conception gratuite pour leur propriétaire, étaient formés d’une succession de huit 8. On ne sait jamais, si internet pouvait aider…

四 sì 4 est le mal aimé car il a le tort de ressembler à 死 sǐ qui signifie mourir. Il en a absorbé comme par magie la mauvaise réputation. Ceux qui sont nés un 4 avril sont vraiment mal tombés. Ouf, moi c’est le 9, mais j’ai quand même deux 4 dans ma date de naissance…

Cette croyance dans les vertus des chiffres remonte haut, jusque dans les sphères de l’État. Ce n’est pas un hasard si les jeux Olympiques de Pékin se sont ouverts le 8 août 2008…

Fenêtre sur cour : les 996

Ma chambre donne sur un vaste terrain vague fermé par des bâtiments de moyenne hauteur. Matin et soir, sauf le dimanche, je vois les lumières s’allumer vers 7 heures dans des bureaux puis s’éteindre vers 19 heures.

Intrigué par ce que je voyais depuis ma fenêtre, j’ai demandé à Shǐ quelles étaient les pratiques chinoises en matière de durée journalière du travail. Elle m’a répondu qu’elle n’en savait rien, mais que dans les grandes villes de Chine, on appelait les employés des 996 – neuf neuf six – neuf heure du matin, neuf heure du soir, 6 jours sur 7. Il y a aussi des 997. Dans certains cas poursuivit-elle, les gens restent jusqu’à 22 heures parce que comme cela, ils peuvent manger au frais de leur entreprise et rentrent ensuite directement chez eux…

*****

Ce sera tout pour aujourd’hui.

N’hésitez pas à déposer un commentaire, une réaction. Ils seront les bienvenues.

A bientôt,

民心

[1] En 2014, un incendie a ravagé une grande partie de la ville ; les maisons en bois ont été depuis reconstruites dans le style ancien.

[2] Avec l’aide de Deepl, une bonne application de traduction chinois – français, souvent meilleure que Google.

[3] Mo Yan est le premier Chinois à recevoir un prix Nobel de littérature (2012). Le deuxième, et dernier jusqu’à présent, a été décerné à Gao Xingjian en 2000.

[4] 山东 Shāndōng (« à l’Est des montagnes ») est une province maritime qui donne sur la mer Jaune et le golfe de Bohai. Sa capitale, Jinan, est à 400 kilomètres au sud de Pékin.

[5] En 1898, les allemands obtinrent par les armes la concession de Jiāozhōu dans le Shāndōng avec un bail de 99 ans. Ils y édifièrent le port de Tsingtau (et une brasserie…). Ils furent chassés de Jiāozhōu au début de la première guerre mondiale par les Japonais, devenus alliés de la Triple Entente.

[6] Source : « Rizières en terrasse des Hani, Chine », FAO, https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/asia-and-the-pacific/hani-rice-terraces/fr/

[7] 茶马古道 chá mǎ gǔdào, la « route du thé et des chevaux » part du Sichuan, passe dans le Yunnan – deux régions chinoises d’origine du théier sauvage – et part d’un côté vers le Tibet et d’un autre vers la Birmanie. Ouverte au VII° siècle de notre ère, elle a fonctionné jusqu’au XX° siècle.

[8] Source : http://www.chine-info.com/static/content/french/CourriersdeChine/LaChineaupr%C3%A9sent/2022-11-04/1038128459006099456.html

[9] Voir « Le chinois, langue lointaine » dans Impressions au Soleil levant – lettre 3 (https://www.penserletravailautrement.fr/voyage/2023/09/lettre3-1-janvier-2023.html#more )

Magnifique dépaysement et commentaire très enrichissant

Merci beaucoup de partager cela avec nous tes lectrices et lecteurs

Bises Catherine d ARDECHE

Quel travail que cette lettre ! Ta prose éclaire la signification des photos mais tes images sont quand même nécessaires pour nous mettre la « réalité » sous les yeux . Merci d’en illustrer ton propos avec générosité.

J’apprécie particulièrement la photo de la princesse-paon ; la pose , l’éclairage , la transparence du voilage sont magnifiquement rendus : bravo et en avant pour de nouvelles aventures donc ! Bises

Lucette

Hello Michel, quel voyage ! Riche d’images (sympas les vidéos), de rencontres et d’anecdotes. Merci pour ce partage.

Manuelle

Bonsoir Michel,

j’ai pris beaucoup de plaisir à lire cette lettre toute aussi enrichissante que les précédentes. Quel voyage ! Ta visite guidée et illustrée nous invite au voyage avec toi.

Au plaisir de te revoir bientôt.

Ann