Voici une cinquième et dernière lettre écrite depuis l’Empire du Milieu : dans trois jours, je rentre en France. Peut-être toutefois écrirai-je depuis Reims une lettre en Encre de Chine, avec ce qu’il me reste en stock d’étonnement et de découverte.

Bonne lecture !

L’air neuf de l’ancien

J’ai séjourné une semaine à 丽江 Lìjiāng, avec 彭 Péng, ma professeure. C’est l’ancienne capitale du peuple 纳西 Nàxī, une étape de la route méridionale de la soie, celle qui passe par l’Inde. C’est une ville ancienne, parcourue de canaux qui serpentent, de rues tortueuses qui les longent. Elle est dominée par le Dragon de Jade qui la surplombe du haut de ses 5 500 mètres. La plus belle de celles que, jusque là, j’ai visitées.

Cliquer sur la première photo pour l’agrandir et faire défiler

On y trouve, comme dans les cités les plus fréquentées du Yunnan – peut-être ici plus qu’ailleurs – des commerces pour touristes et des Princesses.

On y trouve aussi beaucoup de maisons ou de monuments rénovés. En France, les règles de restauration des monuments historiques sont strictes, interdisant de modifier ou reconstruire ce qui a été détruit par le temps. Ce n’est pas du tout le cas ici. Depuis très longtemps, bien avant les temps modernes, il est de tradition de reconstruire, à peu près à l’identique, ce qui menace de s’écrouler, a brûlé ou a été ravagé par des armées ennemies (ou comme le Monastère tibétain Sōngzànlín [1], par les Gardes rouges de la révolution culturelle).

Cela donne un air flambant neuf à ce qui a été ancien.

Je comprends cette philosophie de restauration. Lorsque le bois est le matériau principal des ouvrages, elle est inévitable, sauf à perdre toute trace du passé ; mais j’avoue que j’ai du mal à m’y faire. J’ai souvent ici l’impression de me promener dans un Parc d’attraction. Les ruines ont un air romantique que le neuf ne saurait avoir…

Ceci dit, comme le bois vieillit vite, il prend rapidement un air d’ancien…

Sòngchéng ou le divertissement à grande échelle

Lors de mon séjour à Lìjiāng, Péng m’a conseillé d’aller voir un spectacle très apprécié en Chine qui avait lieu ici tous les jours. J’ai retenu sa suggestion. C’est ainsi qu’un après-midi, je me suis retrouvé dans un Parc romantique…

La salle était immense ; elle n’était pas remplie, mais il y avait beaucoup plus de spectateurs qu’à Dali pour voir la troupe de Yang Liping.

La salle était immense ; elle n’était pas remplie, mais il y avait beaucoup plus de spectateurs qu’à Dali pour voir la troupe de Yang Liping.

J’ai assisté là à une heure et demie de grand spectacle, mêlant danse, chant, musique, numéros d’adresse et effets spéciaux. Les sièges eux-mêmes se déplaçaient pour laisser passer des troupes d’acteurs, des véhicules ou des chevaux descendant de l’arrière de la salle.

J’ai assisté là à une heure et demie de grand spectacle, mêlant danse, chant, musique, numéros d’adresse et effets spéciaux. Les sièges eux-mêmes se déplaçaient pour laisser passer des troupes d’acteurs, des véhicules ou des chevaux descendant de l’arrière de la salle.

A la sortie, j’étais un peu sonné. J’ai circulé dans d’immenses salles désormais vides. Dans l’une d’elles, l’entreprise 宋城 Sòngchéng, propriétaire du Parc, y vantait ses performances culturelles et économiques.

Je ne sais pas quand a été créé cette entreprise, ni par qui, ni comment, mais elle a ouvert son premier parc à 杭州 Hángzhōu [2] en 1996, autour du slogan « Donne-moi un jour, je te donnerai mille ans ». Ses parcs en effet, comme ses spectacles, s’inspirent de la longue histoire de la Chine et de ses traditions. Son nom fait référence à la dynastie des 宋 Sòng du Sud (1127-1279) qui, chassé du Nord du pays par les Mandchous, s’est replié sur Hángzhōu. Ce fut une époque de prospérité économique et d’innovations techniques.

Sòngchéng aujourd’hui est la première entreprise de divertissement de Chine. Elle collecterait la moitié des revenus du spectacle vivant du pays, avec ses 74 salles de théâtre et ses 35 millions de spectateurs l’année dernière. Elle serait le numéro un mondial en nombre de théâtres et de sièges et dans les dix premières entreprises de Parcs à thèmes…

Ouahou !

L’écriture pictographique Dōngbā

La population Nàxī dépasse les 300 000 personnes. Elles résident principalement dans la région de Lìjiāng. C’est un peuple animiste qui a développé une culture très riche : une langue, une religion, des chamans qu’on appelle 东巴 Dōngbā, à la fois prêtres et guérisseurs, des récits mythiques de création du monde, des rituels, un art… et une écriture pictographique, la seule au monde encore utilisée.

Un musée à Lìjiāng est consacré à leur culture. On peut y voir des manuscrits de cette écriture originale.

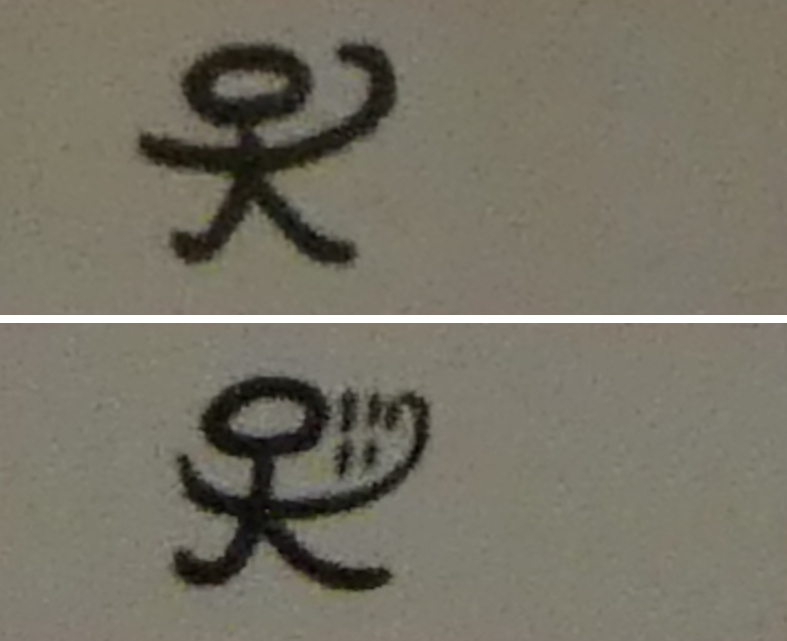

Elle est très imagée, ce qui en fait le charme. Pour dire « moi » ou « je », on utilise le pictogramme de la personne auquel on ajoute une main en forme de gobelet. Pour passer de « je » à « nous », il suffit de remplir la main-godet de petits points.

Ecriture Dongba

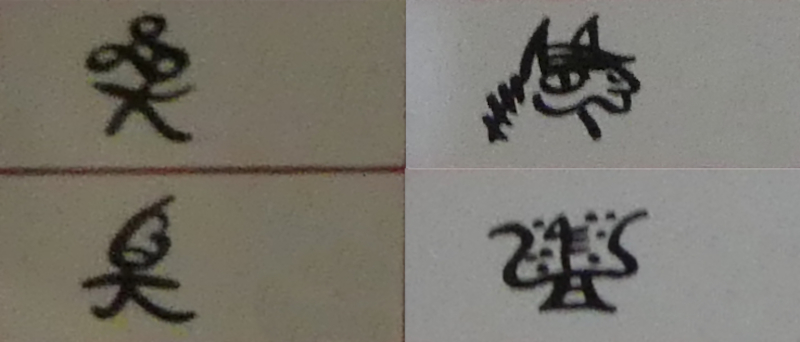

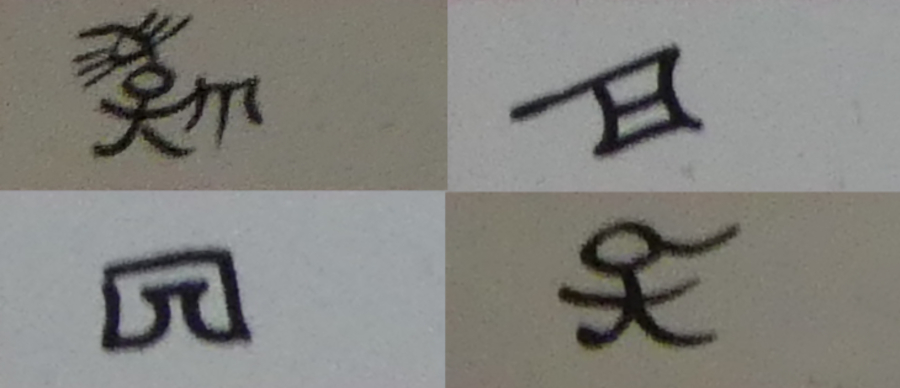

Voici quelques autres exemples qui se comprennent facilement. C’est à la coiffure que l’on distingue la « femme » (en haut) de l’« homme » (en bas) ; le « cheval » ou la « soupe » se reconnaissent sans difficulté.

Parfois, c’est un peu plus complexe, mais une fois qu’on les connait, on les mémorise facilement, par exemple, de haut en bas et de gauche à droite : « une bonne personne », « en haut », le « fer » ou « parler ».

Si les caractères sont simples à identifier ou mémoriser, en revanche la lecture des ouvrages est d’une extrême difficulté. Les signes ne sont pas forcément disposés dans l’ordre de lecture et beaucoup de caractères manquent pour constituer des phrases entières. En fait, les Dōngbās qui ont inventé cette écriture [3], l’ont fait pour l’utiliser dans leurs rituels et s’en servir pour la formation des jeunes chamans. Ceux-ci se repèrent avec les quelques signes qui sont écrits et apprennent par cœur les formules complètes correspondantes. C’est en raison de cette impossibilité de lire les textes en l’absence de quelqu’un qui les connait, qu’une collecte systématique des manuscrits et leur traduction en chinois est réalisée depuis le début des années 1980 [4].

Séduit par cette écriture, j’ai essayé de m’en procurer quelque exemplaire. Je suis ainsi allé dans une galerie d’art Naxi. Une jeune femme qui enseigne le Dōngbā m’y a accueilli et m’a montré différentes œuvres exposées tout en m’expliquant leurs significations. Sur l’entête du petit dictionnaire que j’avais acheté, elle avait aussi écrit en Dōngbā un vœu de bonne chance. Nous avions ainsi commencé à faire connaissance.

Par le plus grand des hasards, elle m’a retrouvé en fin d’après-midi alors que j’étais en train de chercher un taxi. Elle était avec sa fille et m’a proposé de me ramener à mon hôtel qui était sur son chemin de retour. Nous avons continué de converser pendant la demi-heure de route. Elle m’a notamment parlé de la vie dans les villages Nàxī et des femmes dans les champs qui se lèvent tôt et rentrent tard. Elle me raconte alors une anecdote qui l’avait frappé quand elle était enfant. Sa famille avait engagé un ouvrier agricole pendant deux jours pour les aider sur un pic de travaux. Il était parti à la fin du premier, expliquant que pour lui, « voir deux lunes par jour, c’était trop ». « Pourtant, pour les villageoises Nàxī, c’est leur lot commun » avait-elle conclu.

Le courage et l’endurance des femmes n’est pas une exclusivité des Nàxī. Lorsque j’étais aux Yuanyang, dans le village où je logeais j’ai ainsi croisé ces femmes Hani qui, le soir, remontaient du bois.

Le matin même, je m’étais rendu en voiture dans un village champignon [5]. A l’entrée, une maison de plusieurs étages était en construction. Le chauffeur était passé assez lentement devant et j’avais eu le temps de voir une file de femmes qui attendaient que des hommes remplissent leur panier de matériaux pendant que d’autres les montaient par des échelles aux étages supérieurs. Elles utilisaient la même méthode de port de charge : une lanière frontale qui retient le panier. Quand nous sommes repassés vers midi, la noria continuait…

La mère poule

« Les enfants de ma génération – celle de l’enfant unique – ont été couvés comme des trésors ».

Au fur et à mesure de nos promenades et de nos conversations, Péng m’a livré ainsi des bribes de sa vie. Beaucoup de trous évidemment, mais aussi quelques reliefs insistants qui dessinent une histoire et un caractère.

« Quand j’étais jeune, mes parents ne voulaient pas que je voyage. Ils avaient toujours peur pour moi. Aussi dès que j’ai commencé a travaillé, j’ai essayé de me rattraper ». Elle est ainsi allée au Tibet, au Xinjiang, à Chéngdū, Hong-Kong, Canton, Shanghai, Pékin… mais aussi en Asie du Sud-est : à Taïwan, au Myanmar, au Cambodge, au Laos, au Viêt-Nam, au Japon… Elle rêve d’aller en Europe.

Le 高考 Gāokǎo , le « Grand examen » est le passage obligé pour entrer à l’Université. Le résultat s’exprime en nombre de points. A la fin de l’année scolaire, chaque Université publie le seuil minimum qu’il fallait atteindre l’année précédente pour pouvoir y accéder. Comme il faut établir la liste de ses vœux avant de connaître les résultats officiels, Péng a estimé le sien en comparant les bonnes réponses qui sont, elles, publiées rapidement avec les siennes puis, sur cette base, elle a établi sa liste. « Et alors, tu as eu ton premier choix ? » « Oui » « Tu devais être contente ? » « Non. Mes parents voulaient que je reste près d’eux, à Kunming, mais moi, je voulais partir » « Où ça ? » « A Shanghai » « Ton premier choix était celui de tes parents ? » « C’est ça »…

Maintenant qu’elle est indépendante, elle a réussi à ne plus loger chez eux. Ils lui disaient que ce n’était pas la peine de payer un loyer supplémentaire ; c’était gaspillé de l’argent. Ils ont finalement abouti à un compromis : elle habite à quelques minutes de chez eux et va souvent y manger…

Elle a maintenant la trentaine. Cela n’empêche pas sa mère de l’appeler tôt le matin quand il fait froid pour lui dire comment il faut qu’elle s’habille. Au retour de Lijiang, ses parents l’attendaient à la gare pour la ramener en voiture à son domicile, elle et ses bagages…

Souvent aussi, sa mère revient à la charge auprès de sa fille qui ne veut pas se marier pour essayer de la convaincre de changer d’avis. « Maman, tu m’as interdit d’avoir un petit ami pendant que je faisais des études car mes résultats s’en ressentiraient. Alors comment veux-tu aujourd’hui que je trouve un mari ? »…

Des hommes et des femmes

Dans le roman de Mo Yan, les sept filles qui ont précédé la naissance du seul garçon de la famille ont un prénom qui se termine par 弟 dì, petit frère : Laidi, fait venir le petit frère, Zhaodi, appelle le petit frère, Lingdi, amène le petit frère, Xiangdi, pense au petit frère, etc. Je pensais que c’était une invention de l’auteur pour que son lecteur prenne la mesure de l’attente des garçons dans les familles chinoises au début du XX° siècle. Je le pensais jusqu’à ce que Péng me dise qu’elle avait des amies qui portaient un prénom qui se terminait ainsi par dì !

Son témoignage ne saurait rendre compte des relations entre les femmes et les hommes à l’échelle de la Chine. Mais c’est un éclairage sur la manière dont le présent dans ce domaine est envahi par le passé. Voici, de mémoire, la conversation que nous avons eue à ce sujet :

– « Beaucoup de femmes de ma génération ne veulent pas se marier. Elles ont fait des études ; elles ont voyagé. Elles se sont réveillées ! »

– « Oui, mais pourquoi ne veulent-elles pas se marier ? »

– « Parce que les hommes eux n’ont pas changé. Quand on se marie, ils ne font plus rien. C’est à la femme de faire les courses, la cuisine, d’élever les enfants, de les aider dans leurs devoirs… Beaucoup d’hommes ne veulent pas s’occuper d’eux. Là où je travaillais avant, je partais dès que j’avais fini, mais je voyais que beaucoup d’hommes restaient. J’ai demandé à mon chef pourquoi ils ne rentraient pas chez eux. Il m’a répondu : « ils sont mariés, ils attendent que les enfants soient couchés ».

Il y a une expression qui invite les femmes à en tirer la conclusion, me dit-elle : 去夫留子 Qù fū liú zi, « abandonne le mari et garde les enfants », sous-entendu : tu auras une charge de moins. Je reviendrais sur les 成语 chéngyǔ, ces dictons chinois en quatre caractères. C’est une spécificité chinoise, rendu possible par le fait que chaque syllabe – ou peu s’en faut – de la langue classique a une signification. Impossible évidemment à traduire en français dans leur concision.

Elle poursuit : « Un jour, je suis rentré chez moi. J’ai garé ma voiture et j’ai vu un homme dans celle d’à côté qui jouait avec son téléphone. Une heure plus tard, alors que je ressortais pour faire des courses, il y était toujours ».

– « Les hommes, eux, veulent se marier ? »

– « Oui, mais c’est difficile, surtout dans les villages, car il y a plus d’hommes que de femmes. Avant dans les familles, la seule chose qui comptait, c’était d’avoir un fils. Il y a eu beaucoup de filles abandonnées. J’ai une camarade de classe qui avait été déposée bébé à côté des rails d’un chemin de fer »

– « y a-t-il des couples non mariés qui ont des enfants ? »

– « c’est rare. Ici, c’est considéré comme une faute. Beaucoup de parents s’y opposent ».

Péng est célibataire. Elle ne veut pas se marier, ni avoir d’enfants.

Quand le crépuscule rejoint l’aube

A la suite du roman de Mo Yan et du Septième jour d’Yu Hua, un magnifique texte plein d’inventions et de délicatesse dans l’expression des sentiments, je me suis engagé dans la lecture du Fils de dragon de Pearl Buck.

Après les Club des cinq de mon enfance que je lisais d’une traite sur mon lit aussitôt après les avoir achetés, Pearl Buck fut, à l’adolescence, l’un des auteurs dont j’ai fait une lecture boulimique. Je me rappelle avoir lu La mère et La terre chinoise, sa trilogie. Je ne savais rien de cette autrice, si ce n’est qu’elle était Américaine et qu’elle avait vécu son enfance en Chine. Je n’ai appris que bien plus tard que ce fut la première femme à recevoir un prix Nobel de littérature et seulement aujourd’hui qu’elle est considérée ici comme une romancière Chinoise.

Ce dont je me rappelle, c’est que je lisais avec passion les histoires tragiques de familles de paysans Chinois qu’elle contait dans un style simple et clair. Peut être de cette époque me vient ce goût de Chine ?

Je ne pense pas avoir lu alors Fils de dragon car rien de l’intrigue ne m’est revenu. C’est l’histoire d’une famille paysanne confrontée à une violence incompréhensible venant de l’étranger, celle exercée par les Japonais lorsqu’ils envahirent la Chine du Nord-est en 1937. C’est un texte très émouvant, décrivant le traumatisme de la guerre subi par un peuple pacifique et travailleur simplement attaché à sa terre :

« – Pourquoi ne sommes nous pas pourvus de tout ce que les autres peuples possèdent ? s’écria Jade dans la nuit. Pourquoi n’avons-nous ni canons, ni vaisseaux volants ni fortifications ?

– Nous considérions tout cela comme des jouets, dit Lao Er. Qu’en avait besoin un peuple comme le nôtre qui n’aime que la vie ? ».

« Il y en a qui disent que les étrangers sont bienfaisants, mais moi je vous dis que le mal qu’ils nous font dépasse de loin le bien qu’ils nous ont fait. Il vaudrait mieux pour nous n’avoir jamais vu un objet étranger et qu’eux soient restés chez eux de l’autre côté de la mer dans le pays que leur dieu leur a donné. Ce n’est pas sans raison qu’une mer nous sépare, et les étrangers ont été contre la volonté des dieux lorsqu’ils l’ont traversée ».

« Nous ne pouvons que supporter ce qui nous arrive, vivre si nous le pouvons et mourir si nous le devons ».

« Maudits soient tous les hommes qui viennent au monde pour le bouleverser par des guerres, cria-t-il, et maudits soient-ils pour avoir détruit nos maisons, souillé nos femmes et faits de nos vies une chose terrifiante et sans but. Et que maudits soient les hommes assez enfantins pour n’en avoir pas fini dans l’enfance avec les querelles et les batailles, mais qui continuent à être des enfants en grandissant et dont les batailles et les querelles ruinent la vie de gens comme nous ».

Une histoire française qui a laissé des traces

Au début du XX° siècle, les français ont marqué de leur empreinte le Yunnan. Ils y ont en effet construit la première ligne de chemin de fer, leur permettant de relier le nord du Vietnam à Kunming et développer ainsi le commerce entre leur colonie et la Chine du sud-ouest.

Cette charmante gare de style français en était le terminus. Elle abrite aujourd’hui le Musée du chemin de fer du Yunnan. Le début du parcours est consacré à cette première ligne. Il donne évidemment le point de vue chinois sur cette réalisation, ce qui en fait tout l’intérêt. Lorsque j’y suis passé, j’y ai croisé plusieurs classes d’élèves avec leurs professeurs. C’est un Musée qui sert donc aussi à transmettre cette histoire.

Cette charmante gare de style français en était le terminus. Elle abrite aujourd’hui le Musée du chemin de fer du Yunnan. Le début du parcours est consacré à cette première ligne. Il donne évidemment le point de vue chinois sur cette réalisation, ce qui en fait tout l’intérêt. Lorsque j’y suis passé, j’y ai croisé plusieurs classes d’élèves avec leurs professeurs. C’est un Musée qui sert donc aussi à transmettre cette histoire.

Le Yunnan est une région très accidentée où se succède montagnes et vallées profondes. Elle a toujours été difficile d’accès. Y faire pénétrer le chemin de fer, c’était donc la désenclaver.

Les panneaux d’explication font remonter l’affaire à la fin du XVIII° siècle, à la révolution industrielle et au développement économique qui permirent à « la Grande Bretagne, la France, l’Allemagne, les États-Unis et la Russie de devenir les puissances dominantes » [6]. « Du fait du déclin de l’Empire Qing, ces puissances étrangères se jetèrent sur la Chine comme des tigres et des loups » et se partagèrent des sphères d’influence. Ayant conquis l’Indochine, la France a lancé une guerre d’agression contre la Chine en 1883 qui s’est achevée en 1885. Bien que la Chine en soit sortie victorieuse, « le stupide gouvernement Qing signa un traité inégal en versant 2,5 milliards de francs de compensation à la France ». Dans ce traité est évoqué pour la première fois le souhait de la France de construire un chemin de fer reliant le nord du Viêt-Nam au Yunnan. En 1898, la France demande à la Chine de pouvoir construire cette ligne, « en menaçant d’envoi de bateaux et de troupes en cas de refus ». « Le faible et incompétent gouvernement Qing signa en 1903 une charte sino-française du chemin de fer Yunnan-Vietnam, avec une concession de 80 ans ». Selon cette charte, au terme de ces 80 ans la Chine pourra recouvrir la propriété de la ligne à condition de rembourser les coûts correspondants à sa construction. « C’est un traité inégal typique signé par le Gouvernement Qing ».

On le voit, la colère est présente, mais finalement plus tournée contre la faiblesse de la Chine que contre la France.

« Beaucoup de patriotes » disent encore ces panneaux « ont cherché les raisons de la faiblesse chinoise et proposé de renforcer sa puissance en s’appropriant les sciences et les techniques occidentales afin d’apprendre des étrangers pour pouvoir les concurrencer ». Finalement, « le développement et l’expansion des pays capitalistes occidentaux, le déclin des Qing et le début du renforcement de la Chine par la science et la technique sont les facteurs objectifs et subjectifs qui ont présidé à la construction de ce chemin de fer ».

Les travaux ont commencé en 1903 et se sont achevés en 1910. La ligne part de Haiphong au Viêt-Nam et parcourt 465 km en territoire chinois jusqu’à Kunming. « Ce chemin de fer a combiné les capitaux français et leur technologie avec le sang et les vies des travailleurs chinois » est-il écrit. Des reproches donc, mais combinés à des traits d’admiration de l’exploit technique : « A l’époque, ce projet a été désigné comme la 3° merveille d’ingénierie du monde, après le Canal de Suez et celui de Panama ».

Ce Viaduc en V inversé [7] fait ainsi l’objet de plusieurs panneaux de présentation qui reprennent un rapport publié en France en 1910. On apprend ainsi qu’« il a fallu trois jours à deux groupes de 200 coolies pour amener jusqu’au site les deux chaines de 355 mètres qu’ils portaient à l’épaule ». La photo n’est pas très bonne, mais elle est explicite.

Ce Viaduc en V inversé [7] fait ainsi l’objet de plusieurs panneaux de présentation qui reprennent un rapport publié en France en 1910. On apprend ainsi qu’« il a fallu trois jours à deux groupes de 200 coolies pour amener jusqu’au site les deux chaines de 355 mètres qu’ils portaient à l’épaule ». La photo n’est pas très bonne, mais elle est explicite.

La présentation ne tarit pas d’éloge sur la beauté du résultat : « Il ressemble à un géant en acier se tenant majestueusement debout, avec les bras ouverts ». Il est « intact après un siècle de fonctionnement et reste toujours aussi charmant ».

La présentation ne tarit pas d’éloge sur la beauté du résultat : « Il ressemble à un géant en acier se tenant majestueusement debout, avec les bras ouverts ». Il est « intact après un siècle de fonctionnement et reste toujours aussi charmant ».

Depuis 2006, il est entré dans la liste des sites historiques et culturels majeurs protégés en Chine.

C’est la seule ligne avec un écartement des rails d’un mètre qui soit toujours en activité en Chine. Elle a rapidement fait école : dès 1915, la construction d’une deuxième ligne dans le Yunnan [8] était lancée, cette fois avec des capitaux locaux. Lors de la guerre contre le Japon, la ligne Haiphong – Kunming a servi à acheminer de l’aide et du matériel de guerre vers la Chine ; elle a subi de nombreux bombardements japonais pour empêcher ces livraisons. En 1946, un nouveau traité sino-français a été signé, abolissant la charte de 1903 et redonnant la pleine propriété à la Chine de la section chinoise…

Dūjiāngyàn,à l’origine de la prospérité du Sìchuān

Après avoir quitté Kunming, j’ai séjourné une semaine à Chéngdū 成都, la capitale du Sìchuān 四川 (« les quatre fleuves ») qui est une province limitrophe du Tibet. Intégrée à l’Empire depuis plus de deux mille ans, c’est une région qui a une place à part dans le cœur des Chinois : la terre y est riche et généreuse ; le taoïsme y est né ; sa cuisine pimentée est réputée ; c’est le berceau des pandas ; elle a été un des bastions de la résistance aux Japonais… Mais sa richesse ne lui est pas tombée du ciel, elle l’a gagnée grâce à des travaux de maîtrise des eaux réalisée au III° siècle avant Jésus-Christ.

La rivière 岷 Mín est un affluent du Fleuve Bleu, le Yang-Tsé-Kiang. Elle dévale des hautes montagnes du nord-ouest du Sìchuān et, selon les saisons, pouvait inonder la vaste plaine de Chéngdū et y déposer, à son retrait, des bandes de sable ou bien laisser de vastes territoires asséchés. Dès que 李冰 Lǐ Bīng fut nommé Gouverneur par l’Empereur, en 276 avant Jésus-Christ, il s’attacha à résoudre ce problème. Il choisit d’intervenir sur la rivière au moment où elle débouche sur la plaine, à 都江堰 Dūjiāngyàn et mobilisa la population pour entreprendre des travaux de domestication de la rivière et d’irrigation qui durèrent de nombreuses années.

Le système, astucieux et efficace, combine trois dispositifs qui interagissent entre eux. 鱼嘴, yúzuǐ,la « digue en gueule de poisson » vient d’abord diviser la rivière en deux parties : un courant intérieur incurvé, aux eaux moins profondes et plus calmes, et un courant extérieur, rectiligne et plus chargé en limons, par lequel passe 60% des eaux. Les eaux du courant intérieur pénètrent ensuite dans le 宝瓶口 Bǎo píng kǒu, le « canal en col de bouteille », qui va approvisionner tout le réseau d’irrigation de la plaine. Le 飞沙堰 Fēi shā yàn, le « déversoir de sable volant » joue un rôle de régulation et de décharge des sédiments lorsque la rivière s’emporte. En effet, lorsque le flux dépasse la capacité d’absorption du canal en col de bouteille, les eaux excédentaires sont rejetées sur le déversoir de sable volant et emportent les limons et les rochers vers le courant extérieur. Le système assure ainsi trois fonctions : diviser et canaliser la rivière ; fournir l’eau d’irrigation à la plaine et prévenir les inondations.

Le système, astucieux et efficace, combine trois dispositifs qui interagissent entre eux. 鱼嘴, yúzuǐ,la « digue en gueule de poisson » vient d’abord diviser la rivière en deux parties : un courant intérieur incurvé, aux eaux moins profondes et plus calmes, et un courant extérieur, rectiligne et plus chargé en limons, par lequel passe 60% des eaux. Les eaux du courant intérieur pénètrent ensuite dans le 宝瓶口 Bǎo píng kǒu, le « canal en col de bouteille », qui va approvisionner tout le réseau d’irrigation de la plaine. Le 飞沙堰 Fēi shā yàn, le « déversoir de sable volant » joue un rôle de régulation et de décharge des sédiments lorsque la rivière s’emporte. En effet, lorsque le flux dépasse la capacité d’absorption du canal en col de bouteille, les eaux excédentaires sont rejetées sur le déversoir de sable volant et emportent les limons et les rochers vers le courant extérieur. Le système assure ainsi trois fonctions : diviser et canaliser la rivière ; fournir l’eau d’irrigation à la plaine et prévenir les inondations.

Vue d’en bas, on ne comprend pas grand-chose. Cela donne ça [9] :

Ces travaux ont transformé la plaine de Chéngdū en 天府之国 tiānfǔzhīguó,« terre d’abondance ». Ils ont permis d’irriguer les terres arides de l’Est et de prévenir les inondations sur la partie Ouest. Chaque année des travaux de maintenance et de réparation sont nécessaires. Ils sont assurés depuis 2300 ans et le dispositif fonctionne toujours sur le même principe de nature taoïste : on ne s’oppose pas aux eaux par des barrages, on lui propose des chemins. Il fait preuve aussi de résilience : le tremblement de terre qui a frappé le Sichuan en 2008 ne l’a pour ainsi dire pas endommagé [10].

Bien que l’invention en soit ici attribuée à Lǐ Bīng et son fils, je n’imagine pas qu’elle leur soit tombée du ciel. Pour arriver ainsi à construire un dispositif autorégulateur des flux torrentiels et de leurs variations soudaines, il fallait nécessairement disposer de savoirs accumulés sur la gestion de l’eau au travers d’expérimentations antérieures. Selon Joseph Needham [11], l’historien des sciences, la Chine, de l’antiquité jusqu’au XV° siècle, a été généralement en avance sur l’Europe en matière d’innovations techniques. Ce n’est que la révolution industrielle, scientifique et technique, stimulée par la boulimie capitaliste, qui a donné à cette dernière une supériorité radicale… et temporaire.

Le système d’irrigation de Dūjiāngyàn a été inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en 2000 parce qu’il a « représenté une étape majeure dans le développement de la gestion et de la technologie de l’eau » et qu’il « illustre de façon très nette les immenses progrès scientifiques et technologiques réalisés autrefois en Chine » [12].

Le Sìchuān, la province du panda

A quelques kilomètres de Chéngdū est implanté la Base de reproduction des pandas. C’est un lieu qui joue un rôle important dans la protection de l’espèce et qui est aussi ouvert aux visiteurs. C’est évidemment un site dans lequel se précipitent les familles.

Je pensais éviter la foule en y venant un lundi matin, mais ce ne fut absolument pas le cas. La date était particulièrement mal choisie car en outre, le musée du panda est fermé ce jour-là. Finalement, j’y ai vu beaucoup plus de peluches en vente ou de têtes humaines revêtues de cagoules en forme de panda, que de pandas. C’était déjà ça.

Voici ce que parfois, j’ai réussi à voir, de très loin et mal, au-dessus d’une foule de têtes, masqués en grande partie par des feuillages ou des arbres : des dos de panda, des museaux de pandas, des pattes de pandas…

En vidéo, ce n’est pas beaucoup mieux…

Bon, mais la bête est sympathique quand on recolle les morceaux…

J’ai découvert en allant à Dūjiāngyàn, qu’il y avait également là, une réserve de pandas. Ils proposent à des volontaires de participer bénévolement, sur une journée, aux soins et à l’alimentation des animaux. C’est sûrement un meilleur moyen de faire connaissance…

Non pas perdre la face, mais en changer

Ma maîtrise des applications chinoises est loin d’être parfaite. Je croyais avoir réservé un spectacle d’Opéra du Sìchuān, au Grand théâtre de Chéngdū. Je ne suis pas tombé loin. A 100 mètres près, c’était bon. Mais au lieu d’une grande salle et d’une pièce du répertoire, je me suis retrouvé dans un petit cabaret, fort sympathique.

C’était une série de numéros, la plupart inspirés de l’opéra, souvent réussis, même dans leurs maladresses. Je les ai préférés aux performances léchées du Sòngchéng. L’ambiance était bonne enfant et les spectateurs ravis de monter sur scène, à la fin du spectacle pour se faire photographier au milieu des acteurs.

Mais là où j’ai été bluffé, c’est par les changements de face. C’est une des composantes de l’opéra du Sìchuān, reprise ici avec talent. Jugez en vous-mêmes.

Je n’ai pas percé le secret de ces changements instantanés, même si à la fin, un des acteurs a failli le révéler. Si vous avez une idée, n’hésitez pas à la partager…

Le rétro-rétroviseur

J’étais au milieu de la banquette arrière. Nous allions, je ne sais plus où. Je regardais la route devant nous, quand mon œil fut attiré par le rétroviseur…

Oui, vous avez bien vu. Le rétroviseur montre ce qui se passe devant !

J’en parle à Shǐ qui était assise près du chauffeur et lui propose de lui demander à quoi sert d’avoir un tel rétroviseur. Elle nous traduit son échange : c’est la compagnie qui installe des caméras dans leurs voitures, car lorsqu’il y a un accrochage ou un accident, il y a beaucoup de contestations. Or les accidents responsables sont ceux qui surviennent à l’avant. Ça permet de savoir qui l’est…

C’était une explication sans en être me suis-je dis, car on peut installer une caméra sans diffuser ses images sur le rétroviseur. Mais je m’en suis contenté : un peu de mystère ne pouvait qu’ajouter au cocasse de la situation.

L’année du dragon (龍 lóng)

C’est le titre d’un film sauvage, survolté et ambigu de Michael Cimino [13], mais c’est aussi 龍 年lóng nián, l’année lunaire qui s’est ouverte le 10 février dernier et qui succède à celle du lapin [14].

Le dragon a mauvaise réputation dans la chrétienté. C’est un symbole du paganisme, une incarnation du mal. C’est lui qu’heureusement Saint George, en peinture ou en sculpture, nous apprend à terrasser.

Rien à voir avec le dragon chinois qui n’a pas d’aile et ne crache pas de feu. De haute antiquité, la bête est sympathique, bienveillante sous une apparence effrayante. Elle est capable de changer de taille et de se rendre invisible ; elle vole au milieu des nuages au Printemps et se cache dans les eaux à l’équinoxe d’Automne. Elle contrôle les pluies, un pouvoir magique qui en fait l’amie des sociétés paysannes. Elle est un symbole du pouvoir impérial. Le dragon inspire le respect.

En voici quelques uns au travers des âges [15] :

Tous les signes du zodiaque chinois correspondent à des animaux réels ; il est le seul de la bande à être imaginaire. Cela lui donne un petit air d’exception. Ici son arrivée est toujours très attendue : son année est réputée la plus propice. C’est d’ailleurs pourquoi elle est à chaque fois l’occasion d’un pic de naissances. Au boulot, cher.e.s ami.e.s, il ne reste plus que trois mois !

*****

Ce sera tout pour aujourd’hui.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ou les lire. Il suffit de cliquer sur la rubrique COMMENTAIRES qui figure sous les notes, pour en ajouter ou les consulter. Sous la quatrième lettre, par exemple, il y en a quatre.

A bientôt,

民心

[1] Voir Lettre 4 « Shangri-la, aux portes du Tibet »

[2] Hángzhōu est une ville qui compte aujourd’hui 9,5 millions d’habitants. Elle est à 190 km au sud-ouest de Shanghai.

[3] Cette écriture pictographique aurait été inventée entre le VI° et le IX° siècle après JC. Elle a été ensuite complétée d’une écriture phonétique, le Geba.

[4] Le premier manuscrit Dongba a été recueilli par un prêtre français en 1867, mais la culture Naxi ne fut connue en occident qu’à partir du XX° siècle avec la publication en France d’une première monographie qui leur était consacrée (Jacques Bacot, Les moso, 1913). Mais la véritable impulsion a été donnée par Joseph Rock, un américain d’origine autrichienne, qui a vécu parmi eux de 1922 à 1949 et a publié quantité d’articles et d’ouvrages à leur sujet, dont un dictionnaire naxi-anglais. C’est d’ailleurs ses articles parus dans National Geography qui ont inspiré James Hilton pour écrire son roman Horizon perdu et inventer Shangri-la.

[5] Village champignon, c’est le nom donné aux villages traditionnels Hani dans lesquels les maisons ont un toit en chaume.

[6] Les panneaux de présentation étaient rédigés en chinois et en anglais. Tous les textes entre guillemets sont une traduction de l’anglais.

[7] Ce viaduc est appelé 人字 rénzì en chinois car le V inversé correspond en chinois au caractère 人rén (l’être humain). Il passe 102 m au-dessus de la rivière Sicha.

[8] Une ligne de 177 km, avec un écartement des rails de 600 mm qui va de Gejiu à Shiping.

[9] De gauche à droite : 1 la digue 2 à l’intérieur de la digue 3 l’arrivée dans le canal en col de bouteille 4 le déversoir de sable volant 5 le canal d’approvisionnement du réseau d’irrigation

[10] De magnitude 8, ce séisme a entrainé la mort de plus de 70 000 personnes et causé de considérables dégâts matériels dans la région.

[11] Joseph Needham, La science chinoise et l’occident, Seuil, Paris, 1973

[12] Source : https://whc.unesco.org/fr/list/1001/

[13] Je l’ai revu pour l’occasion et il n’a pas résisté à cette troisième vision : c’est un film violent aux personnages antipathiques, à une exception près. Michael Cimino peut faire tellement mieux…

[14] Voir Impressions au soleil levant – lettre 3 « Des vœux en forme de calendrier chinois »

[15] De gauche à droite : 1 Dragon de jade – anneau fendu – culture Hongshan – néolithique (3 500 – 3 000 avant JC) 2 Chaine d’argent et bronze doré ; dragon en or – Dynastie Tang (618 – 907) 3 Jardin Yu – Shanghai (XVI° siècle) 4 à 6 Shanghai (2024)

Salut Michel. Merci à nouveau pour le dépaysement que tu nous offres et tes angles de vue parfois déconcertants.

Je regrette d’avoir zappé ta 4ème lettre.

Peux-tu indiquer à Yáng Lípíng que pratiquant assidûment le yoga depuis 4 mois je suis maintenant au top de la souplesse tout en étant son ainé d’un an ? Comme j’envisage d »apprendre le tango, je cherche par ailleurs (et même assez loin de préférence) une partenaire. Si ça lui dit ou ça lui chante —mieux si ça lui danse— ce sera très volontiers…

Bon retour au pays de la Carmagnole et de la Capucine.

Un reportage passionnant. Des idées restent dans un premier temps : la conception de la restauration des bâtiments. Ils nous arrivent aussi de faire quelques copies de rois, mais c’est sans rapport; une interrogation: on dit je et moi en Chine alors que je pensais qu’il n’y avait pas de pronom personnel, pas de sujet de type occidental ?;je retiens le principe tao : pas de barrage mais des chemins.

Oui, Didier, en chinois tous les pronoms personnels existent, du premier au sixième. Ils sont d’autant plus nécessaire que les verbes sont absolument invariables. Ils ne sont omis que lorsque le contexte rend le sujet certain.

Merci pour ta lecture !

Henri, si je croise à nouveau Yáng Lípíng, je ne manquerais pas de lui transmettre ton message !

C’est une chance qu tu nous permettes de suivre ainsi ton voyage, quelles découvertes ! Les images sont parlantes mais le commentaire est nécessaire également car je n’aurais pas vu le rétroviseur qui montre « devant » la voiture. Tes photos parlent d’elles-mêmes quand tu montres le travail des femmes, images qui font penser aux romans de Victor Hugo, aux Misérables, aux paysans au Moyen-Age. A l’esclavage ? Une lettre à ton retour ne serait pas superflue, je vote POUR !

Bon retour et amitiés.

Lucette

Bravo et merci pour tous ces récits… Si tu veux leur donner une seconde vie en imprimé, je te recommande cette revue : https://www.revue-boutsdumonde.com/publier-un-carnet-de-voyage/

À bientôt !