Voici une sixième lettre, écrite depuis Reims avec quelques anecdotes ou réflexions que je n’avais pas eu le temps de mettre en forme.

Bonne lecture !

Est-ce que tu as mangé ?

C’est une phrase de salutation traditionnelle employée par les Chinois : 你吃饭了吗 Nǐ chīfàn le ma ?Elle est curieuse, peut-être unique dans la sphère mondiale des salutations. Une sorte de « Comment vas-tu ? », ciblé sur la condition même de la vie : si tu as mangé, alors on peut parler du reste. Enfin, c’est ainsi que je comprends cette phrase d’accueil, tellement étrange pour moi.

Manger pourrait bien être une obsession chinoise, à voir le nombre de commerces alimentaires, restaurants et stands d’en-cas à déguster en marchant que l’on rencontre un peu partout. Dans certaines rues touristiques, le soir, ça peut friser la folie.

Il existe un critère simple pour savoir si un peuple est gastronome : si en arpentant pendant un kilomètre les rues d’une de ses villes, vous n’êtes passé devant aucun restaurant de cuisine locale, alors ce pays n’a pas de tradition culinaire. A l’aune de ce critère, la Chine est probablement championne du monde. Elle le revendique d’ailleurs d’une certaine manière en consacrant une galerie entière à « Cinq mille ans de cuisine chinoise » dans l’immense Musée National de Pékin. Très bien faite, cette exposition explique comment s’est construit au fil du temps la culture culinaire chinoise. Elle l’a fait remonter au moment où l’eau et le feu, considérés jusqu’alors comme incompatibles, ont trouvé leur harmonie dans la cuisine grâce à une fine membrane d’argile les séparant et permettant divers modes de cuisson, puis elle en explore la construction, au fil des dynasties : les recettes de cuisine, dont les plus anciennes traces sur des bandes de bambou remontent aux Han occidentaux (206 avant JC – 9 après JC), les rituels et étiquettes associés aux repas, l’élaboration progressive de la cérémonie du thé, le développement de l’esthétique des ustensiles utilisés, l’intégration de pratiques culinaires d’autres nationalités présentes dans l’Empire, etc.

On y apprend même qu’on a retrouvé dans la province de 青海 Qīnghǎi [1] un bol de nouilles de millet vieux de 4 000 ans ! On ignore comment elles ont été fabriquées, mais il fallait pour qu’elles le soient que soient maîtrisés le battage, la mouture et le moulage des céréales.

Chaque région chinoise a ses traditions, fondées sur des ingrédients et des techniques locales. Au nord, on utilise le blé comme base alimentaire et le riz au sud. Les Chinois distinguent 八大菜系 bā dà càixì, huit grandes écoles régionales de gastronomie : Sichuanaise, Cantonnaise, Shandongaise (une province située à 400 km au sud de Pékin [2]), Jiangsuaise (le Jiangsu est la province qui entoure Shanghai), etc. La plus connue en France est celle de Canton car la grande majorité des immigrés Chinois viennent de cette région. Elles ont chacune leurs caractéristiques propres. Par exemple, la cantonnaise est réputée pour ses plats délicats et sa cuisson rapide, mettant en valeur la fraîcheur des ingrédients alors que la sichuanaise est très relevée, utilisant généreusement piments et poivre du Sichuan au goût corsé.

Après quatre mois passés en Chine, je me sentais presque autant désarmés qu’aux premiers jours face aux multiples propositions de plats dans les menus. Je peux certes maintenant repérer les ingrédients majeurs : viande, nouille, ravioli, légume, riz… Mais beaucoup de plats ont des dénominations qui leur sont propres et ne disent rien de ce qu’ils contiennent. Par exemple, une des spécialités du Yunnan était les过桥米线 Guò qiáo mǐxiàn. Ca signifie « nouilles qui traversent le pont ». Avec ça vous êtes bien avancé… En fait, c’est une soupe dans laquelle on verse soit même les ingrédients et les nouilles de riz à la fin. Une curiosité locale plutôt qu’un grand plat.

Dans les faits, je privilégiais les restaurants qui affichaient des photos et Oh trahison, il m’est arrivé deux ou trois fois d’aller dans une pizzeria et même un MacDo ! J’avoue qu’en matière alimentaire, je n’ai pas de passion chinoise. Dioni, elle, ça l’intéressait bigrement. Elle essayait plein de choses différentes, demandait à Shi le nom des plats et les apprenait par cœur – un petit dictionnaire de plus à mémoriser – un de trop pour moi. Dans les rues, elle s’arrêtait souvent devant un stand et commandait un plat fait sur place, salé ou sucré, pour goûter.

Nous sommes allés ensemble, pour mon dernier jour à Kunming goûter ces fameuses nouilles qui traversent le pont.

Dans la cuisine chinoise, l’esthétique des présentations compte autant que les saveurs !

Biang, une syllabe qui a du caractère

Plat de biángbiáng miàn

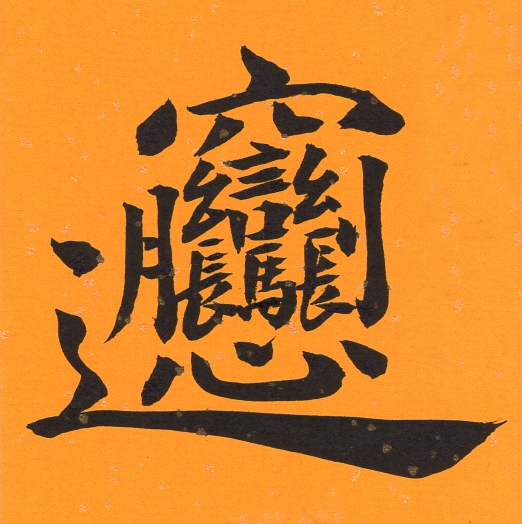

Ce plat de pates très larges que j’ai pu manger à Xi’an est célèbre, non pas à cause de ses qualités gustatives, mais de son caractère. Il s’appelle biángbiáng miàn. C’est facile à prononcer, mais pas à écrire. C’est le recordman des caractères chinois (汉字 hànzì) en nombre de traits nécessaire pour le former. Le voici dans toute sa splendeur :

Le caractère traditionnel comportait 57 traits, le simplifié – si l’on ose dire -, 42 !

C’est le paradoxe de la langue chinoise : elle est oralement très concise ; en peu de syllabes, elle peut dire beaucoup de choses. Mais pour l’écrire, il faut un temps infini et beaucoup de finesse dans l’exécution car les caractères, quelques soient leur nombre de traits, doivent tenir dans le même carré virtuel. Pas étonnant qu’ils aient découverts les premiers l’imprimerie : il y avait urgence !

En revanche, en lecture, ils vont plus vite que nous car, avec l’habitude, ils reconnaissent globalement et instantanément chaque caractère.

Un monde hiérarchisé

Les exemples s’accumulant, l’esprit classificateur et ordonnateur de la mentalité chinoise me sont apparus de plus en plus nettement.

Le premier signe, le plus évident, se trouve dans la langue chinoise elle-même. Toute chose matérielle (objet, personne, animal…), dès lors qu’il s’agit de les compter, doit être précédé d’un classificateur ou mot-mesure. En français, nous en utilisons, mais beaucoup plus rarement et sans le savoir. Morceau, grappe, bouquet, sac, paire sont des classificateurs. Nous disons deux paires de chaussures, trois morceaux de bois, un bouquet de fleurs… Ce matin, en marchant dans la rue à Reims, un gamin, grammairien en herbe, m’en a appris un auquel je n’avais jamais pensé en criant : « Eh papa, là où je viens de passer, y avait une grosse crotte de caca » : une, le nombre ; crotte, le classificateur ; caca, l’objet…

Mais en chinois, toutes les choses, sans exception, s’en voient attribué un. Il en existe plus d’une centaine qui correspondent vaguement à leurs formes. Pour les animaux, j’en connais au moins quatre : 只 Zhǐ pour les chiens, les chats, les oiseaux, les lapins, les moutons, les girafes…条 tiáo pour les poissons, les serpents, les insectes… 头 tóu pour les gros animaux, l’éléphant, la vache, le lion … et 匹 pǐ pour le cheval ; pour les vêtements, deux : 件 jiàn pour les hauts, chemise, pull, polo… et 条 tiáo pour ce qui est long, les pantalons, les jupes, les robes, etc. C’est une des étrangetés de la langue chinoise.

Mais, cet esprit ne se niche pas que dans la langue. Ainsi, j’ai découvert qu’en Chine, les villes étaient classées par rang. Dans le premier (一线 Yīxiàn), on en trouve quatre (Pékin, Shanghai, Canton et Shenzhen) ; dans le deuxième, figure par exemple Kunming, Chengdu, Xi’an ; dans le troisième, Guilin, etc.

Dans les musées, les reliques sont également classées selon leur degré de rareté ou d’importance. Ainsi, le diesel Michelin dans le musée du chemin de fer du Yunnan est de 1° classe, alors que le TGV placé à ses côtés est dans la 3° (voir « Une histoire française qui a laissé des traces » dans la cinquième lettre). Les musées eux-mêmes sont catégorisés ainsi que les poètes, les peintres ou les calligraphes selon la valeur de leur œuvre, etc.

Ces classifications sociales sont donc en même temps une hiérarchisation. C’est une logique qui parait aussi dans la langue. Ainsi pour les personnes, le classificateur universel est 个 Ge, mais pour celles qui sont importantes, que l’on se doit d’honorer, on doit en utiliser un autre 位 Wèi.

A l’époque de l’Empire, Pékin était une ville horizontale car aucun bâtiment ne devait dépasser ceux de la Cité interdite. D’où les 胡同 Hútòng, ces ruelles aujourd’hui pour la plupart disparues desservant des bâtiments uniquement en rez-de-chaussée.

Cette hiérarchisation pointe son nez aussi dans la numérologie. Le 9 est le le plus élevé des chiffres et cette grandeur est transmise à tous ses multiples. Ils sont tous de rang impérial et divin. A Pékin, le Temple du Ciel en transpose l’esprit de multiples manières. Le parc fait 270 ha (9×30), les marches vont 9 par 9 pour conduire à l’autel du Ciel dont le tertre est entouré de 360 balustrades (9×40), etc.

J’ai lu quelque part [3] que la révolution communiste qui renversait ces pouvoirs, en a installés d’autres et ainsi maintenue une rigoureuse hiérarchisation sociale simplement fondée sur d’autres catégories et ce, même pendant la Révolution culturelle qui nous apparaissait de loin comme une transmutation des valeurs. Voilà qui n’aurait pas étonnée Nietzsche…

L’industrie du contrôle

Venant de France, cette industrie est très visible.

Quand on est en ville, elle se manifeste par les contrôles systématiques de bagages et de sacs dans le métro. C’est un contrôle anodin, routinier, plutôt bienveillant, mais il mobilise trois personnes en permanence, deux pour le visionnement des objets passant sur le tapis, et une autre pour la vérification au corps. Comme il y a des centaines voire des milliers de stations de métro à l’échelle de la Chine, cela fait quand même pas mal d’emploi.

A tous les carrefours importants, il y a un poste de police en préfabriqué ; dans toutes les gares et dans de nombreux musées, il faut scanner sa pièce d’identité pour y entrer. Difficile pour les voyageurs de passer inaperçu.

Pour les étrangers, il y a les déclarations d’hébergement que doivent réaliser les hôtels au plus tard le lendemain de l’arrivée du voyageur.

Quand j’étais à Kunming, avec Shi et Dioni, nous sommes allés nous promener à l’Université. C’était les vacances scolaires, il y avait très peu de monde. Mais en sortant nous avons rencontré un poste de police, dans l’enceinte avec plusieurs véhicules en stationnement, ceux avec lesquels les policiers font leur tournée dans le campus.

Cela m’a valu un dialogue surprenant avec Shi. Je lui disais qu’en France, la Police ne pouvait entrer dans une Université qu’à la demande de son Président et qu’en aucun cas, ils ne pouvaient y séjourner en permanence. Elle fut étonnée et me demanda pourquoi. Je lui ai dit que c’est une tradition très ancienne ; peut-être aussi parce que ça insécuriserait les étudiants et les professeurs. Elle m’a alors répondu : « Eh bien moi, c’est l’inverse qui m’insécuriserait ; qu’il n’y ait pas de policiers pour surveiller ce qui se passe ».

L’acmé du contrôle, c’est sur la Place Tian an men que je l’ai connu, avec une foule énorme faisant la queue et des contrôles au corps appuyés. Une fois parvenue sur la place, j’ai croisé en deux endroits différents des groupes de militaires qui marchaient au pas.

Bon, tout ça, moi je trouvais que cela faisait déjà beaucoup, mais apparemment ce n’est pas suffisant puisque le Premier ministre Chinois, Li Qiang, lors de la dernière Assemblée nationale populaire, a déclaré : « Il faut intensifier le contrôle complet en matière d’ordre public » [4].

Wán ou la vie légère

Lorsqu’un mot d’une langue étrangère doit être traduit en français différemment selon son contexte, on tient là généralement un fait culturel sur lequel il y a tout intérêt à se pencher. C’est le cas de 玩 wán en chinois. Cela veut dire jouer, mais aussi s’amuser, se divertir… C’est un souhait des plus banals adressé à un ami par exemple qui va voyager : 玩得开心 wán dé kāixīn, amuse-toi bien, profites en… Wán, c’est tout ce qui rend la vie légère : jouer aux cartes, bavarder avec des amis, se promener, revêtir un costume de Princesse, aller au restaurant ou au cinéma avec des amis… On peut l’utiliser aussi pour inviter son compagnon ou sa compagne à partager quelques moments charnels : 上床玩一玩吧 Shàng chuáng wán yī wán ba qu’on pourrait traduire par « allons donc sur le lit nous amuser un peu ».

Voici quelques exemples en images fixes et animées, cueillies en différentes occasions, de la façon dont la vie légère s’exprime en Chine sur la voie ou les lieux publics.

Qu’il est bon de te lire quand ton encre est celle de ton coeur!

Merci beaucoup pour ces partages. J’ai beaucoup apprécié ces aperçus d’une société à la fois ressemblante et si différente de la nôtre, avec ton regard ingénu et aiguisé.