Séjourner 3 mois à Taïwan, le but de mon voyage, me laissait pour le retour en France un choix : revenir par le même chemin ou continuer le voyage vers l’Est. J’ai trouvé l’occasion belle, ayant déjà fait la moitié du chemin, d’en profiter pour découvrir un petit bout d’Océanie. Mais en même temps, ce n’était plus le même voyage puisque je ne suis resté chaque fois que peu de temps au même endroit : une dizaine de jours en Nouvelle Zélande, trois semaines en Polynésie où je suis actuellement et une semaine à San Francisco d’où je rejoindrais Paris. Ce ne sont plus des impressions, mais simplement une lettre illustrée de quelques admirations, amusements ou étonnements.

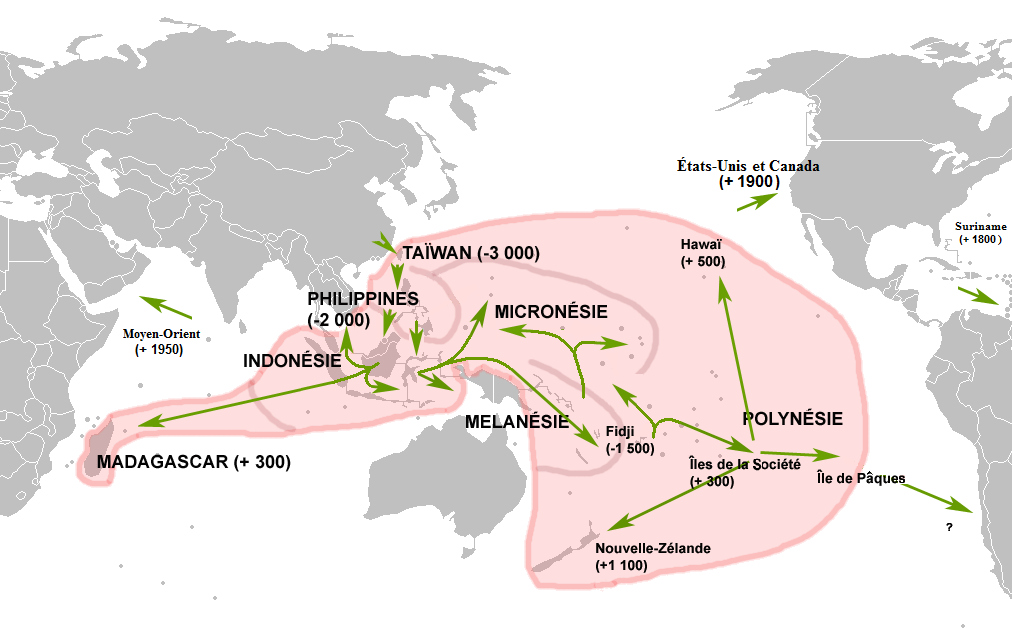

Le premier d’entre eux fut de découvrir à Taïwan qu’il existait un lien historique entre les différents endroits que j’allais visiter : la migration austronésienne !

Les premiers occupants de l’île ne sont en effet pas les Chinois, mais des aborigènes qui appartiennent à la grande famille ethno-linguistique des Austronésiens. Ce sont ces peuples qui, partant de Taïwan et du Sud Est Asiatique, ont sauté d’île en île souvent absente de toute occupation humaine antérieure, pour les coloniser, en navigant vers l’ouest sur l’Océan indien jusqu’à Madagascar et vers l’Est sur l’Océan Pacifique jusqu’à l’île de Pâques. Peut-être même ont-il atteint les côtes de l’Amérique du Sud. Cette lente progression colonisatrice, faite d’à-coups, aurait commencé il y a 6000 ans pour se terminer au XV° siècle, avant même que ne débutent les grandes explorations occidentales.

Ce n’est qu’au XVIII° siècle que les Chinois se sont installés à Taïwan où ils y étaient appelés par la Compagnie Hollandaise des Indes comme main d’œuvre moins rétive à la subordination que les aborigènes.

Les respirations de la terre et des hommes

J’ai rassemblé ici quelques photographies des lieux que j’ai visités lors de mon séjour en Nouvelle Zélande.

Des transports publics existent dans ce pays, mais ne le quadrillent pas. La plupart des voyageurs utilisent leurs voitures pour se rendre dans les sites naturels les plus réputés. Ne voulant pas en louer une, je me suis contenté de suivre une ligne de car dans l’île du Nord sur trois de ses étapes. D’abord Auckland où j’avais atterri, une ville sans grand charme, construite sur des volcans éteints.

Ensuite Hamilton où je suis allé pour assister à un match de rugby du championnat Austral : les Chiefs, la franchise de la région d’Hamilton contre les Highlander, une franchise de l’île du Sud qu’ils ont battu assez nettement (28 à 7).

[Pour visualiser le diaporama en grand format, cliquez sur la première photo]

J’ai poursuivi mon chemin jusqu’à Rotorua, une charmante ville construite en bordure d’un lac, sur un site naturel d’une grande beauté.

Église anglicane – Lac de Rotorua

De retour à Auckland, je suis également allé en ferry sur l’île de Waiheke, sur les collines de laquelle s’étendent de magnifiques domaines viticoles et peuvent se goûter de très bons vins.

Le Haka n’est pas qu’un chant guerrier

Lorsque j’avais posté sur Instagram cette Lettre d’Océanie, j’avais prévu d’y inclure deux vidéos sur un spectacle de Haka auquel j’ai, par hasard, pu assister. Malheureusement, je n’avais jamais pu les insérer. Maintenant, c’est possible !

Tous les deux ans en Nouvelle-Zélande, à chaque fois dans des villes différentes, a lieu un concours de danse maorie. Début 2023, il avait eu lieu à l’Eden Park d’Auckland. Les six groupes de Rotorua, dont 5 avaient été jusqu’en finale, avaient décidé de donner à leur retour un concert au bénéfice des victimes du cyclone Gabrielle. C’était par chance le 12 mars, le lendemain de mon arrivée dans la ville !

Les All Black ont rendu célèbre le haka car ils le produisent en préambule de leurs matchs (dommage qu’ils ne portent pas la petite jupette !). Mais haka, en maori, cela signifie « danse ». Il n’y a donc pas que des hakas guerriers comme le montre ce groupe féminin.

Mais on retrouve beaucoup de points communs : dans les gestes, dans les rythmes, dans le fait de se produire en ligne (« kapa »)… Les groupes de danse maorie d’ailleurs sont appelés « kapa haka ».

Vingt-quatre heures franchies en une seconde !

Encore une surprise (voir la Lettre 7), mais cette fois-ci, amusante. Je l’ai vécu comme un clin d’œil que m’adressait un écrivain dont adolescent j’ai lu presque toute l’œuvre : il m’arrivait la mésaventure de Phileas Fogg !

Je devais partir le 17 mars à 18h50 d’Auckland et après un vol de 5 heures arriver à Tahiti à 12h40, le même jour. Enfin, c’est ce que je croyais. Eh bien non, pas du tout.

En m’enregistrant la veille de mon départ, je découvre que je partirai le soir et, remontant le temps, arriverai bien le même jour, mais le matin, dans la nuit, à 0h40. En fait entre Auckland et Tahiti qui sont à 4 000 kilomètres l’un de l’autre, il y a un décalage horaire de 23 heures ! J’informe Vanina, la patronne de ma pension à Tahiti, de mon erreur, mais elle n avait pas de place pour la nuit du 16 au 17… Elle me renvoie sur le Motel de l’aéroport qui par chance, lui, en avait.

Fin de la mésaventure. Phileas Fogg a gagné son pari qu’il croyait perdu.

Des bulles de lave éclatent au dessus du Pacifique, puis de vie

Si l’on veut, quand on est en Polynésie, comprendre ce que l’on voit et pourquoi, une visite du Musée de Tahiti est tout indiquée. On y trouve en effet d’étonnantes réponses.

D’abord, les iles elles-mêmes. Elles vivent, comme nous, mais au rythme de la terre. Tout commence par des volcans qui émergent de l’eau pour former ce qu’on appelle les îles hautes. Les Marquises sont de ce type. Aucune barrière de corail ne s’y est installée ; les falaises tombent abruptement dans l’océan.

Puis peu à peu les volcans s’affaissent ; une barrière de corail les entoure qui protège ces îles. C’est le cas de Moorea.

Entre la barrière de corail et l’île s’étend un lagon où l’on a souvent pied.

Poursuivant leur lente évolution, les volcans disparaissent sous l’océan. Ne reste alors immergé que les barres de corail qui les encerclaient. L’archipel des Tuamotu rassemble ainsi 76 atolls (ci-dessous : Tikehau).

Émergeant des profondeurs du magma, nulle vie n’est d’abord présente sur ces nouvelles terres. Elle va venir d’ailleurs, par des voies surprenantes : en volant, parfois aidé par des vents favorables, des oiseaux, des libellules, des papillons, d’autres insectes s’installent sur ces terres vierges ; les oiseaux migrateurs disséminent des graines qu’ils ont ingérées ou qui sont restées accrochées à leur plumage ; les courants marins portent des fruits flottants, des larves planctoniques (de coraux, d’oursins, de crustacés…) qui vont peupler le littoral. La vie s’installe ainsi progressivement, à foison car le sol est fertile, le soleil ardent et les pluies fréquentes, mais en nombre réduit d’espèces végétales et animales. Ce sont les hommes, les Polynésiens d’abord, puis les occidentaux qui introduirent le plus grand nombre de nouvelles espèces sur ces îles afin de se les rendre hospitalière : l’arbre à pain, le bananier, le taro, les poules, les porcs…

Cela explique assez simplement comment la vie est parvenue jusque sur ces îles vierges, perdues au milieu de l’océan, mais pas comment elle est apparue sur terre…

Les Polynésiens, des experts en navigation

Mais comment ont-ils fait pour coloniser des îles éloignées de centaines ou milliers de kilomètres les unes des autres, sans boussole, compas ni sextant, en traversant un Océan Pacifique qui est loin de l’être tout le temps ?

Là encore, le Musée de Tahiti apporte quelques réponses. Les plus assurées sont techniques. Ils utilisaient pour voyager en pleine mer des pirogues doubles à coque étroite, reliées entre elles par des traverses formant un ponton, qu’ils équipaient d’un ou deux mats pour porter des voiles (photo 1 maquette d’une pirogue d’expédition, Musée de Tahiti ; photo 2 Pirogue à balancier et à voile des Fidji, Musée d’Auckland). On peut imaginer qu’ils partaient en expédition avec une flotte de dizaines de bateaux, pour porter à la fois les colons, hommes et femmes, mais aussi la nourriture, l’eau, les animaux et plants domestiques dont ils avaient ou auraient besoin. Ils devaient pêcher pendant leur voyage, peut-être recueillaient-ils aussi l’eau de pluie ?

Ils ne disposaient d’aucun instrument de pilotage, mais surent s’orienter sur des horizons bleus à perte de vue, vers Hawaï au Nord, l’île de Pâques à l’Est ou la Nouvelle-Zélande au Sud-Ouest, qui forment les pointes du triangle Polynésien, l’immense espace maritime qu’ils ont colonisé. Évidemment, on ne sait rien des naufrages, des échecs éventuels, ni de leurs fréquences, mais leur savoir empirique pour réussir leurs conquêtes et revenir ensuite dans leurs îles était nécessairement très solide. Il était fondé sur l’observation du ciel et la mémorisation du mouvement du soleil, de la lune, des étoiles et des constellations. Chaque île lointaine, en fonction des périodes de l’année et selon sa position en latitude et longitude avait au-dessus d’elle, une configuration étoilée qui lui était propre et qu’ils devaient mémoriser. Ils savaient aussi interpréter les vents, les courants et la houle ; Le reflet d’un lagon sur un nuage ou l’apparition de certains oiseaux marins leur indiquaient la proximité d’une île. Ce savoir, il le transmettait oralement, de génération en génération, à de nouveaux pilotes.

Des motivations qui restent mystérieuses

Mais pourquoi, à certaines périodes de leur histoire les Austronésiens, Micronésiens, Mélanésiens ou Polynésiens ont-ils lancés des expéditions vers des terres inconnues, qu’ils espéraient rencontrer sans savoir où elles étaient ?

Les hypothèses avancées relèvent pour l’essentiel de la nécessité. On évoque la surpopulation, des catastrophes écologiques, des famines, des guerres… Ce sont des causes bien connues de migration, valables pour tous les peuples et parfaitement recevables. Oui, mais… de telles aventures nécessitaient de longues préparations. Il faut imaginé que des expéditions de découverte étaient lancées bien avant d’engager celles de colonisations. Il fallait aussi consacrer beaucoup de temps et d’effort pour construire les pirogues de voyage en haute mer puisque leurs outils de bucherons et de charpentiers étaient en pierre. Il fallait qu’ils aient une confiance collective dans leurs compétences de navigation et leur destin pour se lancer ainsi. Il fallait une forme de foi chevillée au corps et partagée.

C’est une histoire qui n’a pas été écrite et qui restera à jamais mystérieuse, mais dont les Polynésiens peuvent être légitimement fiers. Elle prouve que les peuples de l’âge de pierre avait autant d’intelligence, de sens pratique, d’audace que ceux qui maîtrisaient des techniques bien plus sophistiquées, les ont brutalement envahi, ont nié leur culture et les ont en grande partie décimés…

Le tatouage, un art premier

La Polynésie est une destination réputée pour son soleil, les eaux transparentes et poissonneuses de ses lagons, ses montagnes aux sommets escarpés… Comme je nage comme une pierre et suis sujet au vertige, j’avais de bien lourds handicaps à surmonter pour en profiter. Aussi, j’ai souvent regarder ailleurs, autre chose : les tatouages par exemple, une révélation.

Je partais de loin avant d’arriver ici. C’était pour moi une défiguration, des lubies de marin – c’est d’ailleurs en Polynésie qu’à partir du XVIII° siècle, ils ont pris l’habitude de se faire tatouer –, d’amoureux un peu beauf : « A Lulu pour la vie » ou de balèzes en mâle d’affirmation… Que des clichés…

Mais ici, ce qui m’a frappé c’est d’abord leur beauté. Ils peuvent couvrir toutes les parties du corps, avec des motifs géométriques ou des formes animales ou végétales si stylisées qu’on peine à les identifier. De véritables tableaux vivants. Même les tatouages faciaux, ma plus grande prévention, peuvent ajouter une âme à des visages. Du coup, je me suis intéressé à leur histoire, à leurs significations originelles.

Beaucoup de peuples ont pratiqué le tatouage, mais dans le triangle Polynésien, il a pris une intensité particulière. C’était un phénomène social universel. Il concernait aussi bien les hommes que les femmes, les chefs que les gens du peuple, mais à chaque fois avec des marques de distinction : les motifs et les zones du corps investies différaient selon l’âge, le statut social et le genre.

Les missionnaires chrétiens ont condamné ces pratiques qui ont failli disparaître d’Océanie, affirmant que le corps des hommes était un temple sacré qui ne saurait être défiguré par des symboles païens. Mais les îles Samoa ont fait résistances et ne les ont jamais abandonnées. Sous l’influence de leurs communautés implantées dans différentes régions de l’Océanie, les Polynésiens se les ont réappropriées et depuis les années 1980, le regain n’a cessé de s’amplifier. Les techniques et les motifs se sont modernisés. Aujourd’hui cet art vivant est devenu l’affirmation d’une identité longtemps bafouée et a envahi les rues et les plages…

Voici les légendes des images de ce diaporama : photos 1 à 3 prises au hasard des rencontres de mon voyage / Photo 4 Victor Taurewa Biddle, présentateur Maori photographié par Lisa Reihana (Musée d’Auckland. Détail) / Photo 5 Fresque sur le mur d’une maison. Hiva Oa (Les Marquises) / Photo 6 Peinture d’un chef Mahori par Gottfried Lindauer 1895 / Photo 7 Homme de Nuku Hiva (Les Marquises). Gravure de 1813 / Photo 8 Pétroglyphe aux motifs géométriques d’Hiva Oa (Les Marquises)

*****

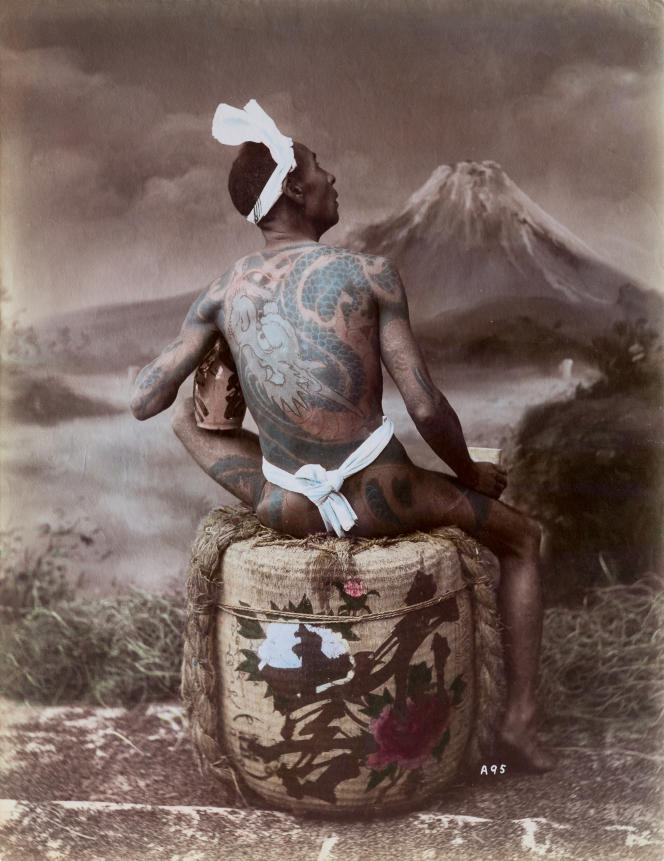

Copie d’un article du Monde « De la peau au papier, l’art des tatouages au Japon » envoyée par ma fille, en écho à ce texte sur le tatouage polynésien

Un tout autre genre de tatouage…