Voici une dixième lettre, postée depuis Wuhan. Elle réunit des anecdotes et des réflexions issues des trois premières étapes de mon voyage : Kunming, Anting – Shanghai et Hangzhou.

Voici une dixième lettre, postée depuis Wuhan. Elle réunit des anecdotes et des réflexions issues des trois premières étapes de mon voyage : Kunming, Anting – Shanghai et Hangzhou.

La conversion économique chinoise jusque dans les ascenseurs

Deng Xiaoping eut un mot célèbre pour justifier l’abandon de l’économie communiste avec laquelle la Chine faisait du surplace depuis 30 ans, au profit de méthodes occidentales bien plus efficaces : « peu importe qu’un chat soit noir ou blanc du moment qu’il attrape des souris ». Et depuis 40 ans, le chat chinois en attrape beaucoup !

Cette conversion s’est faite avec zèle au point de pénétrer des endroits qui restent en France, encore des lieux paisibles.

A Kunming, mon studio est au 15° étage. J’emprunte donc, plusieurs fois par jour l’ascenseur. J’y suis accompagné de messages commerciaux que j’avais bien envie de partager. Avec cette vidéo, je vous offre trois minutes de publicité chinoise, issues de 6 montées ou descentes, desquelles j’ai seulement supprimé les doublons. Lorsque les images ne suffisaient pas pour comprendre l’annonce, j’en ai traduit le texte ou l’esprit.

Instructif n’est-ce pas ? On y trouve les mêmes recettes mimétiques que chez nous : de belles femmes ou de beaux jeunes hommes pour attirer les chalands adultes et Nazha, l’enfant démon qui veut devenir un bienfaiteur et dont le dessin animé fait un tabac chez les jeunes, pour inciter les minots à se brosser les dents. On voit même surgir la contemporanéité, avec l’intelligence artificielle comme argument de vente de cours d’anglais en ligne, ou une voiture dotée d’un système de détection des obstacles au devant d’elle.

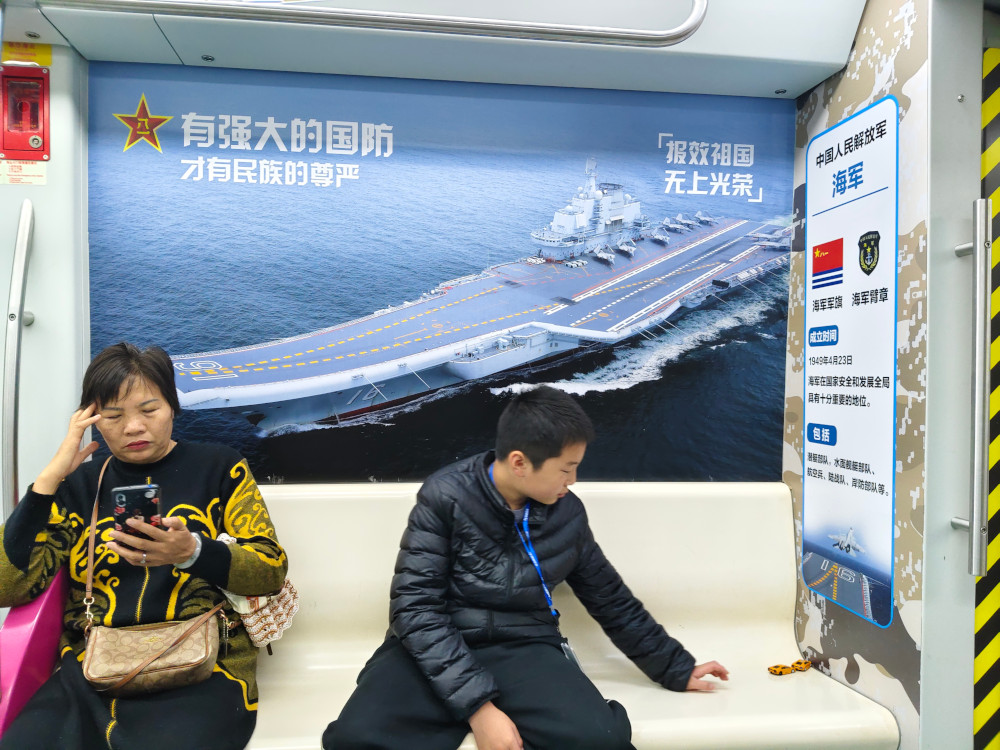

En voici une autre, prise à l’intérieur d’une rame de métro. Ce n’est pas tant le lieu qui cette fois-ci m’a attiré l’œil, mais le contenu de la publicité qui faisait écho aux troubles mondiaux les plus actuels.

Sur l’affiche du porte-avions, il est écrit d’un côté : « Avoir une défense nationale forte, c’est la garantie de la dignité nationale » et de l’autre « C’est un honneur de servir la patrie ».

Sur le panneau à gauche du garçon, il est indiqué que « la marine joue un rôle très important dans la sécurité nationale et le développement global » et qu’elle inclut « des forces sous-marines, des forces navales de surface, des forces aériennes, des forces de défense côtière, etc. ».

Tous les pays sont légitimement préoccupés de posséder une armée ou des alliés en capacité de les protéger contre des envahisseurs étrangers. La Chine a fait la douloureuse expérience des conséquences d’un siècle de faiblesse face aux puissances occidentales et japonaises. Elle en a tiré une farouche volonté d’accroitre sa puissance militaire, jusqu’à pouvoir un jour dépasser celle des Etats Unis.

Mais on peut aussi être légitiment inquiet que toutes ces bonnes raisons nationales conduisent à accroitre les budgets militaires partout dans le monde. Avec cet accroissement de dépenses pour se défendre, qui peut aussi servir à attaquer, une forme de folie mondiale humanocentrée ne serait elle pas en train de se propager ? Comme si, sur une planète que nous plions à notre usage, face aux défis écologiques qu’elle nous adresse en retour, seule comptait notre espèce et ses polémiques.

Des chinoiseries par nature

C’est parti d’un échange tout simple. J’écrivais à Françoise que je serai dimanche à Wuyuan, dans une pension, et que je lui dirai alors si on peut y faire une visio, sinon qu’on la ferait lorsque j’arriverai à Wuhan. Elle acquiesça et me demanda par curiosité « quelle est la différence entre les 2 suffixes « yuan » et « han » ? »

En français, les deux « wu » semblent en effet identiques, mais l’application Pleco, qui est un dictionnaire chinois, propose plus de 80 caractères différents pour cette seule syllabe. Le Wù 婺 (4° ton) de Wùyuán 婺源 n’est ainsi pas le même que le Wǔ 武 (3° ton) de Wǔhàn 武汉. « Yuán » et « hàn » ne sont donc pas les suffixes d’un radical commun.

Chaque syllabe ayant en chinois au moins une signification (souvent plusieurs) et le qualifiant précédant le qualifié, Wùyuán pourrait se traduire par « source de constellation » et Wǔhàn par « Chinois [1] martial ».

Toutefois pour Wǔhàn, cette traduction n’a pas de sens. C’est en effet une métropole issue de la fusion de trois villes mitoyennes : 汉口 Hànkǒu, 武昌 Wǔchāng et 汉阳 Hànyáng. Pour donner un nom à cet ensemble et ne pas faire de jaloux, les gouvernants de l’époque ont prélevé une syllabe du nom de chacune des trois villes, mais deux ont suffi car Hàn 汉 était commune à deux d’entre elles.

Vu de France, on pourrait appeler ça une chinoiserie…

Le chinois, une langue d’essence monosyllabique

La plupart des mots chinois sont composés de deux syllabes, sur fond d’une langue originellement monosyllabique. Cette origine se manifeste dans le fait, totalement étranger au français, que l’immense majorité de ses syllabes ont une signification. Voici quelques exemples : le verbe 看见 kànjiàn signifie « voir » ou « apercevoir », 看 kàn « regarder » et 见 jiàn « voir » ; le nom 眼睛 yǎnjīng signifie les « yeux », mais chacune de ses syllabes 眼 ou 睛 peut signifier « œil » ; l’adjectif 漂亮 piàoliang, « joli », est composé de 漂 « beau » et de 亮 « brillant, clair » ;l’adverbe 马上 mǎshàng, « immédiatement », réunit 马 un « cheval » et le verbe 上 « monter » – à cheval on va plus vite qu’à pied, n’est-ce pas –, etc. Dans certains contextes, encore aujourd’hui, une seule syllabe peut suffire à exprimer un mot qui en comporte normalement deux.

C’est un fait linguistique structurel qui a eu d’importantes conséquences, la plus extraordinaire étant qu’elle a conduit à la création d’une écriture idéographique unique au monde [2] : chaque syllabe y est en effet dotée d’un caractère spécifique ; deux syllabes homophones mais portant deux sens différents, sauf à de rares exceptions, seront écrites avec deux caractères différents. En fait, la langue écrite chinoise partage avec toutes les langues orales leur caractéristique bifide : elles sont la combinaison d’un signifiant et d’un signifié, le signifiant étant choisi arbitrairement. C’est ce fait qui a conduit le sinologue français Léon Vandermeersch à défendre l’idée que l’étude de la genèse de l’écriture chinoise pouvait nous apprendre comment le langage avait pu progressivement se constituer chez les hominidés [3].

Ces idéogrammes servent d’ailleurs parfois à lever une ambigüité ou une mauvaise audition entre deux interlocuteurs : l’un dessinera du doigt sur sa main un caractère afin de préciser à l’autre comment entendre la syllabe utilisée. On en a un équivalent en français avec « oh », « haut », « eau », « au » par exemple, que l’orthographe distingue mais pas le son.

Ce passage du mono au bisyllabisme permet aussi de belles compositions, basées sur des oppositions : 左右 zuǒyòu (gauche-droite) signifie « environ, approximativement »,东西 dōngxī (Est-Ouest) « chose », 大小 dàxiǎo (grand-petit) « taille, grandeur ». Ce sont des mots très communs. Aussi, lorsque les Chinois veulent traduire des concepts qui n’existent pas dans leur langue, ils n’hésitent pas à recourir à ce système. Ainsi, pour traduire les œuvres de Marx au début du XX° siècle, les lettrés ont inventé 矛盾 máodùn pour signifier le concept de contradiction. Máodùn, cela signifie « lance – bouclier » ; c’est finalement une heureuse invention, car elle transpose dans le registre guerrier, celui du faire, ce qu’étymologiquement, notre « contradiction » laisse dans l’ordre du dire.

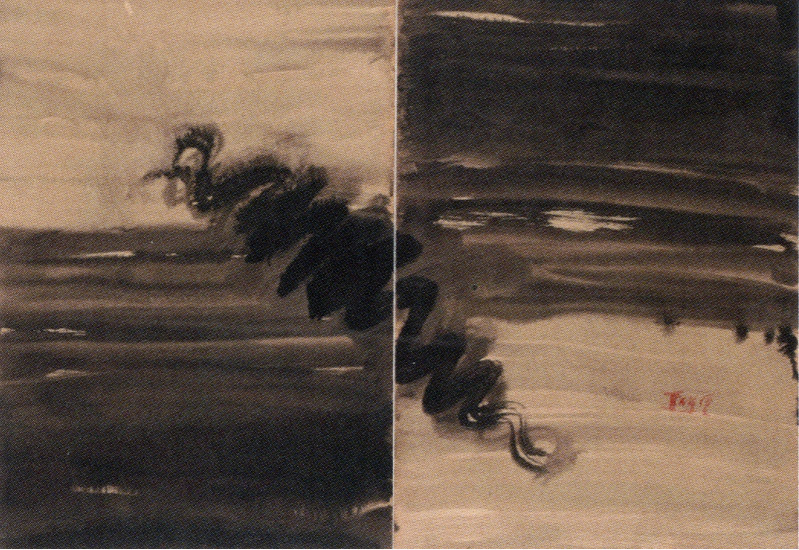

Toutefois, si je comprends bien le génie de la langue chinoise, ces couples sont complémentaires autant qu’opposés. On ne saurait imaginer l’un sans son autre et leur position est relative, susceptible de renversement. Il suffit de se retourner par exemple pour que ce qui était à droite se retrouve à gauche. Alors que le Nord était historiquement le pôle du danger, celui d’où venaient les invasions, l’axe Est-Ouest est celui des échanges. C’est peut-être la raison pour laquelle 东西 dōngxī est utilisé pour dire qu’on va faire des courses. Mais le plus célèbre de ces couples, si important dans la pensée chinoise, c’est le yīn阴 et le yáng阳 (voir l’article « Éloge (mesurée) de la répétition » dans Impressions au soleil levant, lettre 4). En voici une belle évocation par 曾海文 T’ang Haywen, un peintre Chinois devenu Parisien que j’ai découvert grâce à une exposition au musée Guimet [4] :

Surveillance médicale…

En Chine, dans les grandes villes du moins, on trouve toujours à proximité de là où l’on est, des toilettes gratuites et le plus souvent propres. C’est très pratique. Il y en a notamment dans toutes les stations de métro. C’est ainsi que je me suis retrouvé devant ce curieux dispositif qui m’a d’abord laissé perplexe. Regardez, je vous explique ensuite.

Avez-vous compris ? Il s’agit d’un dispositif de surveillance de la santé installé dans un urinoir.

A gauche, on trouve les instructions : 1/ Urinez d’abord puis scannez le code 2/ Scannez à nouveau le QR code pour payer 3/ Recevez le rapport.

Au milieu, le QR code magique.

A droite figure le résultat de l’analyse, peut-être de quelqu’un passé avant moi, curieux de savoir où il en était. Apparemment, il avait raison de s’inquiéter.

On apprend aussi que ce dispositif est fourni par l’Assurance Pacifique et la Compagnie d’assurance du peuple de Chine, entreprises certifiées ISO 9001 de gestion de la qualité, et que « ce produit n’est pas un dispositif médical. Les résultats ne peuvent pas être utilisés comme base de diagnostic, mais uniquement comme référence pour la gestion de votre santé ».

Je n’ai pas été voir du côté des filles si elles bénéficiaient de la même sollicitude, ni sous quelle forme…

Le Code des usagers de la route

Il y a deux Codes de la route en Chine, un qui est officiel et qui sert en cas de litige ou d’accident, et un autre, celui des usagers. Je ne connais que ce dernier, celui des villes. Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai car dans le Code des usagers est intégré la partie structurante du Code de la route : tout le monde roule à droite, par exemple et respecte les injonctions des feux tricolores.

Commençons par eux d’ailleurs. J’ai mis un certain temps à comprendre comment ça marchait. Les feux sont placés de l’autre côté de l’embranchement. Le reste, je vous le laisse deviner avec ce petit film…

En le visionnant pour le monter, je l’ai trouvé amusant. Il m’a fait penser à un plan de Godard dans un de ses films expérimentaux. Il avait procédé de même : la caméra ne bouge pas, c’est se qui passe devant elle qui nourrit l’intérêt. Lorsqu’on arrive à un carrefour chacun s’occupe de soi-même. On n’a pas vraiment l’occasion de voir ce que chaque décision individuelle plus ou moins coordonnée fait à l’ensemble.

Récapitulons : ceux qui veulent continuer tout droit attendent que le feu rouge central devienne vert ; ceux qui veulent tourner à droite peuvent le faire quand ils le veulent, à charge pour eux de ne pas percuter les voitures qui viennent sur leur gauche, ni d’écraser les vélos et scooters qu’ils ont sur leur droite ; enfin ceux qui veulent tourner à gauche avance d’abord dans le carrefour quand la signalisation l’autorise, puis peuvent tourner lorsque leur feu passe au vert. Pas très compliqué une fois qu’on a compris le système, mais un peu stressant quand on est en vélo, entouré de toutes parts d’automobilistes et de cyclistes pressés.

En revanche, sur les avenues entre deux croisements, c’est beaucoup plus complexe car il y règne une loi de la jungle ne connaissant qu’un interdit : l’accident. Le positionnement des voitures sur la voie qu’elles empruntent, bien matérialisée au sol par des lignes blanches discontinues, est flottant. Le changement de voie pour profiter d’un écart de vitesse entre deux ou trois d’entre elles est largement pratiqué, le clignotant étant le plus souvent rangé du côté des accessoires inutiles. Au point que je ne saurais dire si la priorité est à droite, car en fait elle se gagne toujours de haute lutte.

Mais il n’y a pas que sur les routes que les priorités disparaissent. C’est aussi le cas dans les transports en commun. Il y règne la même pagaille qu’en France : ceux qui montent n’attendent pas que ceux qui sortent soient descendus. Lorsque j’étais à Taiwan, peuplé des mêmes Han qu’en Chine continentale, j’avais été impressionné par la civilité qu’il régnait dès qu’il s’agissait de faire la queue (voir « Faire la queue, tout simplement », Impressions au Soleil levant, lettre 2). Est-ce la gouvernance japonaise sur Taïwan (1895 – 1945) qui, en 50 ans, aurait réussi à modifier les comportements collectifs ?

Āntíng, la Cité de l’automobile

J’ignorais tout d’Āntíng 安亭, le « Pavillon de la paix », et n’avais absolument pas prévu d’y aller, mais…

J’avais rencontré Susan lors de mon premier voyage (voir « Marga ou le hasard d’une rencontre », sixième lettre), puis nous nous étions retrouvés à Pékin lors de mon deuxième. Elle m’avait alors fait rencontrer sa tante, qui avait fait partie dans sa jeunesse de l’équipe nationale Chinoise de natation. Après sa retraite sportive, elle était devenue professeure de plongeon artistique à Qinghua, une célèbre Université de Pékin.

J’avais averti Susan de mon troisième voyage. Elle était alors dans une banlieue de Shanghai et moi à Kunming, où elle avait prévu de se rendre alors que j’en serai parti. Pour qu’on puisse se voir, elle a décalé son départ pour le Yunnan de trois jours et m’a proposé de prendre une chambre dans un hôtel de ses amis où elle organise des Cérémonies du thé.

C’est ainsi que je suis arrivé à Āntíng.

Susan me propose l’après-midi une promenade dans une rue de l’ancien village (reconstruite évidemment, la vraie ayant d’abord été engloutie sous la modernisation). En cheminant, on passe devant une salle d’exposition. On y entre et y découvrons des sculptures réalisées à partir de pièces usinées ainsi qu’une collection de petites voitures.

Je m’étonne. Susan m’explique que la ville accueille des usines et des centres de recherche automobile et me cite Volkswagen [5].

C’est ainsi par la bande et progressivement que j’ai découvert le rôle industriel de cette ville.

En me promenant le lendemain matin aux alentours de l’hôtel, je passe dans une rue où je découvre ce bus :

Puis, cette pancarte :

Un peu plus loin, je me retrouve face à deux voitures-balai sans chauffeur.

De retour à l’hôtel, Susan m’invite à pique niquer avec ses amis dans le Parc du Musée de l’automobile.

C’est à ce moment là que j’ai appris l’existence de ce musée. C’était son jour de fermeture quand nous sommes passés devant, mais j’y suis retourné le mardi matin, avec l’envie de découvrir comment il présentait cette industrie et surtout son avenir.

C’est un musée flambant neuf, organisé autour d’une pente hélicoïdale. Y sont notamment exposées des voitures toutes plus rutilantes les unes que les autres ; on pourrait croire qu’elles viennent juste de sortir de leur usine. En voici quelques unes, classées par ordre historique d’apparition (voir en note [6] leur identité).

Mais d’avenir, il n’en était pas question, peut-être parce que le dernier étage n’était pas encore ouvert. En revanche, l’avenir, on peut le voir en dehors du musée, par exemple avec ces tests de véhicules sans chauffeurs. Ou peut-être comme ce qu’en découvrirons les archéologues du futur et qui trônait ironiquement dans le Parc du Musée où nous avions pique-niqué.

*****

Deepseek, mon informateur chinois francophone, me précise qu’« Āntíng a été désignée en 2001 comme « Cité de l’automobile (Qìchē Chéng 汽车城) » dans le cadre du plan de développement économique de Shanghai (qui prévoyait) des investissements massifs pour en faire un cluster automobile intégré (production, logistique, services) ». Il conclut patriotiquement : « Āntíng incarne la puissance de l’industrie automobile chinoise, alliant production de masse, innovation et culture automobile, ce qui justifie pleinement son surnom ».

Deepseek, guide de la Chine rurale

Deepseek est une application chinoise d’intelligence artificielle conversationnelle, un concurrent récent de ChatGPT, en moins énergivore. Je l’avais téléchargé en France mais ne m’en servais pas. Zhū 朱, un biologiste, Professeur à l’Université de Californie, ami de Susan, qui nous avait invités à diner à Anting, me l’a remis en mémoire.

Il s’en est en effet servi pour me montrer comment traduire le chinois en français. Il m’a par la même occasion assuré que les problèmes de communication entre gens ne parlant pas la même langue allaient être résolus grâce à des oreillettes qu’il suffira de porter pour assurer les traductions… Elles seront « très bientôt disponibles » a-t’il précisé.

Ne circulant que de ville en ville, j’avais décidé, pour changer d’horizons, de passer quelques jours dans la campagne chinoise. On m’avait conseillé le Jiāngxī 江西, pour ses paysages ruraux préservés. Mais aucun guide touristique en français ou en anglais n’en parlait. J’avais décidé de m’installer à Wùyuán 婺源, car c’est une ville à laquelle je pouvais accéder directement en train depuis Hangzhou. Un site de location y proposait une chambre d’hôte qui avait l’air bien sympathique. J’ai donc pris les réservations sans avoir d’idée précise sur ce que j’allais y faire.

J’ai alors interrogé Deepseek lui demandant ce qu’il me conseillait de visiter [7]. Il m’a répondu que la région était « réputée pour ses paysages pittoresques, ses villages anciens et ses champs de colza au printemps ». Puis, il m’a proposé « quelques sites intéressants à visiter dans un rayon de 50 km autour de Wùyuán », classés en différentes catégories : les villages anciens, les paysages naturels, les sites culturels… Il m’a ensuite fourni quelques conseils pratiques : « Le printemps est idéal pour les champs de colza, mais l’automne offre également de magnifiques couleurs (…) Les villages sont accessibles en bus local ou en taxi. Louer un vélo ou une voiture peut être une bonne option pour explorer la région ». Enfin il a conclu en bonne Agence de voyage : « Profitez de votre séjour à Wùyuán, une région qui combine nature, culture et histoire de manière unique ! ».

Encouragé par ce premier échange, je lui confiais que j’avais le vertige et lui demandais si cela risquait de m’interdire certaines visites. Il s’est voulu rassurant : « Si vous avez le vertige, pas de panique ! La région de Wùyuán est principalement composée de collines douces et de vallées, plutôt que de falaises abruptes ou de sommets vertigineux. Cependant, voici quelques conseils pour éviter les lieux qui pourraient vous causer des sensations désagréables (…) Les champs de colza en terrasses de Jiangling me dit-il « offrent des vues magnifiques, mais certains points de vue sont en altitude et peuvent donner une sensation de hauteur. Si vous vous approchez du bord des terrasses, cela pourrait être inconfortable ». Aussi me conseilla t’il de « rester à distance des bords et de profiter des vues depuis des zones plus sécurisantes ». Quant au Pont Arc-en-ciel (cǎihóng qiáo 彩虹桥), il me précisa que « ce pont ancien en bois est assez large et stable, mais il traverse une rivière et peut sembler un peu haut pour certaines personnes sensibles au vertige ». Aussi me suggéra t’il de « le traverser lentement et de (me) concentrer sur le milieu du pont ». Une vraie nounou, ce robot ! Certes, il n’a pas l’humour, ni ne fournit les anecdotes des bons guides en papier, mais ses avis sont appropriés, rédigés dans un français correct et, grand avantage quand on voyage par soi-même en Chine, il donne les noms des lieux et leur adresse en pinyin et en caractères chinois si on les lui demande…

Un temple protégé des Gardes rouges par la peur du blasphème

A propos d’anecdote, en voici une fournie par le Guide du routard qui m’a plongé dans un abime de perplexité.

Le temple du Bouddha de Jade, à Shanghai, abrite aujourd’hui une communauté d’une centaine de moines bouddhistes zen. C’est un lieu très populaire, où on peut prier devant de multiple bouddhas ou boddhisattva, et notamment devant les élégants bouddha de jade venus de Birmanie.

Shanghai – Temple du bouddha de jade

Ce temple a été fermé de 1949, date de la fondation de la République Populaire, jusqu’en 1980. Lors de la révolution culturelle, les temples étaient menacés de destructions par les Gardes rouges, car les croyances qu’ils propageaient appartenaient aux « vieilleries » qu’il fallait éradiquer. Mais le supérieur de la communauté eut l’idée de couvrir les portes du temple de portraits de Mao. Aucun Garde rouge n’a osé violer l’image du Grand timonier et le temple a été préservé. Ainsi vont les croyances. On pense les renverser, on ne fait que les remplacer par d’autres.

A cette même époque, la plupart des lettres circulaient avec des timbres portant l’effigie de Mao. Il fut d’abord interdit de les oblitérer, puis autorisé lorsque la Poste se rendit compte que les timbres immaculés circulaient de nombreuses fois. Elle donna toutefois comme instruction à ses facteurs que le tampon jamais ne devait être posé sur le visage du Dieu vivant, mais dans un coin du timbre.

Le blasphème pour des mécréants est une faute bénigne, voire incompréhensible, mais un sacrilège pour des serviteurs zélés de l’idole qui peut les conduire aux pires violences contre ceux qui les commettent.

Ce temps est ici révolu. Le temple du bouddha de jade prospère aujourd’hui sur une double mission : le culte zen et la vente de bondieuseries, sans incarnation divine en colère pour chasser les marchands.

Shanghai – Temple du bouddha de jade

Ce qu’ont vu les dirigeants du G20 à Hangzhou

Mon guide en papier l’annonçait d’entrée de jeu : ce spectacle a été conçu pour les dirigeants du G20 que la Chine accueillait pour la première fois. C’était en septembre 2016. Les dirigeants chinois de l’époque avaient confié à une valeur sûre, Zhāng Yìmóu [8] 张艺谋, la conception du spectacle Impressions sur le lac de l’Ouest qui, depuis cette date inaugurale, est présenté tous les soirs au bord du lac.

Je me suis dit qu’il serait plaisant, pour une fois, de s’asseoir sur un banc à côté de ces grands chefs à plume. Voici ce que j’ai pu voir avec eux (un film d’un quart d’heure que je vous conseille de regarder jusqu’au bout, même si j’ai filmé ça avec les moyens du bord, sans pied, avec une mise au point qui traine un peu lors des changements de focale …).

L’idée d’un spectacle sur les eaux du Lac de l’Ouest était originale ; celle d’honorer l’occident et la Chine en faisant place aux deux cultures musicales et chorégraphiques, politiquement correcte. Mais je n’ai vu que du spectaculaire frisant parfois le ridicule, là où j’espérais de la grâce et de la finesse. Dans cet espace trop vaste, il fallait faire hurler la bande son, multiplier les effets visuels – je vous ai épargné le pire –, plonger dans le répertoire le plus classique… A l’entrée, ils nous remettaient même un arceau à porter autour du cou, piloté à distance, pour des chorégraphies lumineuses intégrant le public au décor…

Tous les goûts sont dans la nature dit-on et j’en ai eu la preuve peu de temps après. J’avais rencontré dans un café un touriste français venu à Hangzhou avec sa femme chinoise et son beau-fils. Je lui avais parlé de ce spectacle. Deux jours plus tard, il m’avait retrouvé dans ce même café et était venu me remercier car sans moi, il n’aurait jamais vu ce spectacle « extraordinaire ». Lui et toute la famille chinoise de sa femme avaient « adoré »…

Allée de la pluie

A Hangzhou, j’avais l’humeur en berne, sans raison bien claire. L’hôtel où je logeais était bien, la ville moche. Après mes séjours à Kunming, Anting et Shanghai, tout ici me paraissait fade. La température, montée plusieurs jours de suite à 30°, était brutalement descendue à 10° et il s’était mis à pleuvoir.

Chaque fois que je prenais l’ascenseur de l’hôtel, j’étais fasciné par l’ambiance de ces deux photos qui le tapissaient. J’aimais leur parfum triste qui semblait s’accorder à mon état d’âme.

J’ai cru qu’elles provenaient d’un film chinois que je ne connaissais pas. Les hôtesses de l’accueil m’ont détrompé. Elles m’ont expliqué qu’elles illustraient un poème très connu en Chine de Dài Wàngshū [9] 戴望舒, intitulé 雨巷 Yǔ xiàng, Allée de la pluie [10].

J’ai cru qu’elles provenaient d’un film chinois que je ne connaissais pas. Les hôtesses de l’accueil m’ont détrompé. Elles m’ont expliqué qu’elles illustraient un poème très connu en Chine de Dài Wàngshū [9] 戴望舒, intitulé 雨巷 Yǔ xiàng, Allée de la pluie [10].

Sous la première photo, on pouvait lire ces vers :

A la verticale, dans le coin droit de la deuxième, on pouvait lire ceux-là :

A la verticale, dans le coin droit de la deuxième, on pouvait lire ceux-là :

*****

C’est ici que s’achève cet Encre de Chine.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ou les lire s’il y en a. Il suffit de cliquer sur la rubrique COMMENTAIRES qui figure sous les notes, pour en ajouter ou les consulter.

A bientôt,

民心

[1] Hàn est le nom de l’ethnie majoritaire en Chine. Ils représentent plus de 90 % de la population totale (recensement 2020). Les Zhuàng 壮, la minorité ethnique la plus nombreuse avec plus de 16 millions d’habitants dépasse à peine 1% du total…

[2] L’égyptien antique utilisait aussi des idéogrammes, mais ceux-ci appartenaient à trois catégories différentes : des logogrammes (symboles représentant des mots), des phonogrammes (symboles représentant des sons) et des déterminatifs (indicateurs sémantiques). Les caractères chinois sont tous des logogrammes.

[3] Léon Vandermeersch, Ce que la Chine nous apprend sur le langage, la société, l’existence, NRF Gallimard, 2019

[4] T’ang Haywen, Un peintre chinois à Paris (1927-1991). Exposition du Musée Guimet, mai – juin 2024

[5] La joint venture SAIC-Volkswagen a été fondée en 1985. L’usine a été implantée à Āntíng car la ville est une banlieue de Shanghai qui bénéficie de solides connexions logistiques (source : Deepseek).

[6] Benz, 1886. Le cartel présentant ce véhicule motorisé à 3 roues précisait que Benz l’avait fait breveter en Allemagne et que pour cette raison, il est considéré comme la première automobile / Peugeot 39, 1902 / Ford T, 1913 / Volkswagen Coccinelle, 1951 / Citroën 2 chevaux, 1959 / Hongqi CA72, 1959. Le cartel indiquait que c’était « la première voiture technologiquement avancée de Chine (…). (Elle) s’inspirait de la technologie américaine, mais intégrait des éléments internes et de décoration externe chinois » / Lamborghini Countach, 1989

[7] J’avais procédé de même à San Francisco, mais à l’époque avec ChatGPT (cf. « Visiter San Francisco avec une intelligence artificielle comme guide », Lettre d’Amérique).

[8] Zhāng Yìmóu, cinéaste Chinois, a réalisé de beaux films comme Le Sorgho rouge, Épouses et Concubines, Le Secret des poignards volants ou encore, celui que je trouve le plus réussi, Vivre ! C’est à lui que fut confiée la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

[9] Dài Wàngshū (1905 – 1950) est né à Hangzhou. Il publia ce poème en 1927. Devenu francophone, il traduisit des œuvres de nombreux romanciers et poètes français en chinois.

[10] J’ai trouvé sur internet une traduction de l’intégralité de ce poème. Vous pouvez le lire en cliquant sur ce lien.

De Jean-Pierre Hamel

Encore un voyage extraordinaire dans un monde de tous les jour : la Chine est pour nous ce pays où rien ne peut être comme chez nous et c’est cette découverte que tu nous fais partager avec chacune de tes lettres

Reste encore longtemps là-bas à condition de nous envoyer souvent tes lettres

Merci Michel et bon voyage

J-P

De Jean-Pierre Hamel

Encore un voyage extraordinaire dans un monde de tous les jour : la Chine est pour nous ce pays où rien ne peut être comme chez nous et c’est cette découverte que tu nous fais partager avec chacune de tes lettres

Reste encore longtemps là-bas à condition de nous envoyer souvent tes lettres

Merci Michel et bon voyage

J-P

De Jean-Pierre Hamel

Encore un voyage extraordinaire dans un monde de tous les jour : la Chine est pour nous ce pays où rien ne peut être comme chez nous et c’est cette découverte que tu nous fais partager avec chacune de tes lettres

Reste encore longtemps là-bas à condition de nous envoyer souvent tes lettres

Merci Michel et bon voyage

J-P

Bonjour Michel,

Je viens de lire avec grand intérêt et plaisir la 9 eme et 10 eme lettre, grâce à Joseph qui m’a fait suivre le lien. Bravo pour le côté « vivant » du partage de tes découvertes chinoises. C est très instructif et agréable à lire.

Il se trouve que je vais pour la 1 ère fois également découvrir une partie de la Chine du 5 au 19 mai, avec un groupe organisé par une femme prof de Qi Gong ( que je suis depuis des années sur internet). Nous aurons également des cours de médecine traditionnelle chinoise, et bien entendu du tourisme.

Comme je prépare mon voyage, je voulais te demander tes conseils concernant le VPN.

Si tu as le temps de me répondre , un grand merci d’avance.

Bonne continuation à toi.

Amicalement Christiane (Dudelange)

Bonjour Michel,

Je viens de lire avec grand intérêt et plaisir la 9 eme et 10 eme lettre, grâce à Joseph qui m’a fait suivre le lien. Bravo pour le côté « vivant » du partage de tes découvertes chinoises. C est très instructif et agréable à lire.

Il se trouve que je vais pour la 1 ère fois également découvrir une partie de la Chine du 5 au 19 mai, avec un groupe organisé par une femme prof de Qi Gong ( que je suis depuis des années sur internet). Nous aurons également des cours de médecine traditionnelle chinoise, et bien entendu du tourisme.

Comme je prépare mon voyage, je voulais te demander tes conseils concernant le VPN.

Si tu as le temps de me répondre , un grand merci d’avance.

Bonne continuation à toi.

Amicalement Christiane (Dudelange)

Bonjour Michel,

Je viens de lire avec grand intérêt et plaisir la 9 eme et 10 eme lettre, grâce à Joseph qui m’a fait suivre le lien. Bravo pour le côté « vivant » du partage de tes découvertes chinoises. C est très instructif et agréable à lire.

Il se trouve que je vais pour la 1 ère fois également découvrir une partie de la Chine du 5 au 19 mai, avec un groupe organisé par une femme prof de Qi Gong ( que je suis depuis des années sur internet). Nous aurons également des cours de médecine traditionnelle chinoise, et bien entendu du tourisme.

Comme je prépare mon voyage, je voulais te demander tes conseils concernant le VPN.

Si tu as le temps de me répondre , un grand merci d’avance.

Bonne continuation à toi.

Amicalement Christiane (Dudelange)