Cette neuvième Encre de Chine réunit des textes que j’avais commencé à rédiger en France après mon deuxième voyage. Je ne les avais alors pas publiés, faute de motivation pour les parfaire. Replongés dans un bain chinois, je me suis retrouvé dans un climat propice à leur insuffler la vigueur qui leur manquait.

Avec le temps, la curiosité se déplace. Vous vous en rendrez compte à la lecture de cette lettre, qui j’espère continuera de vous intéresser.

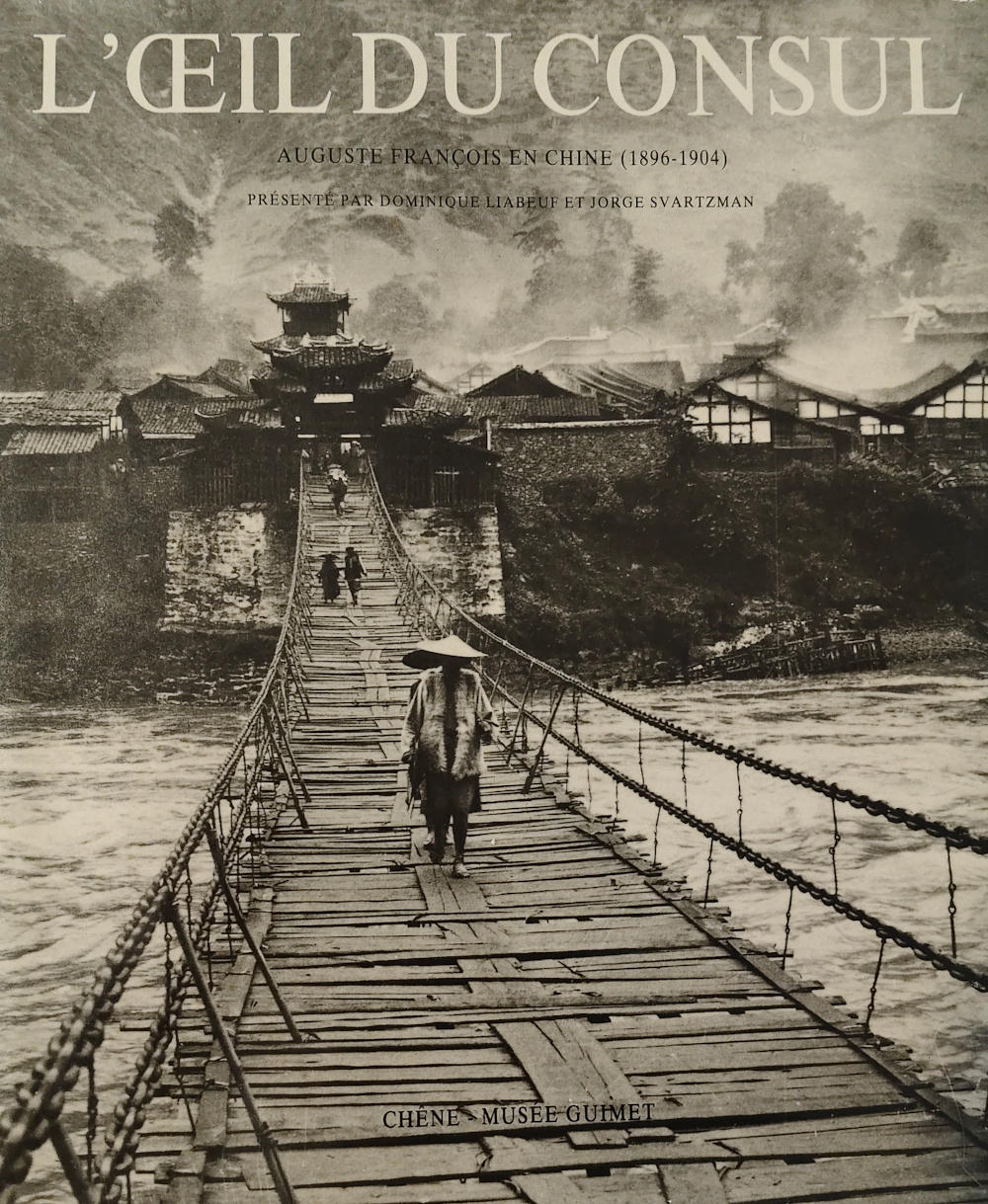

L’œil du Consul

Dans la lettre précédente, j’avais publié quelques photos réalisées par Auguste François, Consul représentant la France au Yunnan de 1900 à 1904 (voir « Quand la Chine s’éveillera, vu par un Consul de France en Chine, au début du XX° siècle » dans la huitième lettre). Il avait été notamment chargé par le gouvernement français de négocier l’obtention des concessions de terrains permettant la pose du chemin de fer sur la partie chinoise de son tracé (voir « Une histoire française qui a laissé des traces »dans la cinquième lettre).

En rentrant de ce voyage, je me suis procuré L’œil du consul, un ouvrage qui rassemble des photos, et des textes qu’il adressait de Chine à ses proches [1].

J’ai ainsi découvert un personnage original et un esprit libre qui portait sur les Chinois et les Français qu’il côtoyait un regard amusé et curieux. Si dans ses lettres ses descriptions sont souvent longues et besogneuses, en revanche il avait un réel talent de portraitiste.

J’ai ainsi découvert un personnage original et un esprit libre qui portait sur les Chinois et les Français qu’il côtoyait un regard amusé et curieux. Si dans ses lettres ses descriptions sont souvent longues et besogneuses, en revanche il avait un réel talent de portraitiste.

Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer quelques perles qui renvoient d’une manière très vivante à une époque révolue et pas si lointaine.

Le maréchal Sou

Sou Yuen-Tchouan était le haut commissaire désigné par le gouvernement impérial en charge de provinces du Sud Ouest Chinois, dont le Yunnan. A ce titre, il était l’interlocuteur le plus éminent du Consul.

Leur relation fut, au dire d’Auguste François, cordiale et empreinte d’estime, chacun jouant son rôle officiel sans en être dupe. Voici ce qu’il écrit à son sujet :

« À cette époque, Sou était à l’apogée de sa faveur à Pékin et à Hanoï, et de sa gloire (…) La frontière se pacifiait et quand de petites difficultés se présentaient, il les résolvait avec une dextérité dont voici un exemple.

Il lui fallait souvent ménager !a chèvre et le chou et satisfaire aux réclamations françaises sans heurter les sentiments de ses administrés. Un jour, nos autorités de Lang-Son exigeaient qu’il en finit avec un chef de bande qui avait une influence assez grande dans la région et qui, après plusieurs soumissions, recommençait ses incursions sur notre territoire. Sou, obligé de le ménager, avait fermé les yeux mais cette fois nous nous fâchions et notre commandement voulait la tête de l’individu. Sou le fit arrêter et comparaître devant lui, en présence de ses sous-ordres qui lui auraient tenu rancune de la condamnation d’un de leurs amis. Il lui tint ce discours : Tu es un affreux bandit et j’aurais sujet de t’infliger le dernier châtiment, car tu exerces tes méfaits même en Chine. J’étais même décidé à te supprimer, mais les Français réclament ta tête et c’est ce qui te sauve. Bien que tu sois un abominable gredin, je la leur refuse. Cependant, pour te donner un avant-goût de ce qui pourrait t’arriver, tu figureras dans la première exécution qui aura lieu, comme si tu étais condamné et tu verras de près comment cela se passerait si tu recommençais.

A la première fournée, le personnage prit donc, avec assurance sa place au poteau ; il fit tous les gestes imposés aux patients et vit voler la tête de ses voisins ; arrivé à lui, le bourreau fit aussi voler la sienne. Une négligence de Sou avait laissé l’exécuteur sans ordre de surseoir. Sou feignit une grande colère, mais il put d’une part annoncer aux Français qu’ils avaient satisfaction et vis-à-vis de ses gens laisser croire qu’un fâcheux accident l’avait seul empêché de manifester son indépendance à l’égard des Yang-Kouei (diables d’Occident). »

Le père Bailly

« Parmi les missionnaires du Yunnan, où les personnalités originales n’étaient point exceptionnelles, le père Bailly était ce que nous nommions irrévérencieusement un « numéro ». C’est un sujet d’observation très curieux que celui de la transformation et de l’absorption par la Chine d’hommes de nos provinces de France, provenant presque uniformément du même milieu social, rustique et fruste, et formés à la même école du séminaire de la rue du Bac.

C’était un bon gros gaillard du Jura, fils de paysans qui l’avaient sans doute dirigé vers la prêtrise pour l’honneur de la famille. Il avait dû entrer au séminaire comme il serait entré dans l’épicerie. Comment, de là, fut-il amené à une mission évangélique ? Pour le certain, pas par vocation spéciale ; probablement fut-il jugé, avec son esprit lourd, bon pour l’exportation.

Pour les agents de la France en Chine, c’était un missionnaire de tout repos ; pas de danger d’un excès de zèle de sa part ; pas de menace de ces histoires désagréables soulevées souvent par ses confrères avec les mandarins. Partout où il se trouvait, il se contentait d’y vivre et il pouvait vivre n’importe où, pourvu qu’il n’y fit rien. Le Seigneur l’avait doué d’une bonne humeur sereine, d’une santé à toute épreuve et d’une paresse aussi sans égale. Après quelques épreuves de ces qualités spéciales, son évêque l’avait expédié à Tsin-Gay, dans un coin perdu en dehors de toute route, où un essai de chrétienté, abandonné depuis quelque temps, avait laissé moins d’une demi-douzaine de chrétiens d’une qualité telle que l’activité du père Bailly était encore plus que suffisante. Le brave homme vivait là dans un béat farniente (…)

Quand la tourmente des Boxers nous atteignit, je fis rallier le père Bailly à Yunnanfou [2] (Kunming). Sa sérénité ne parut pas s’affecter beaucoup de notre situation. Il prenait sa garde très placidement à l’un de nos points stratégiques ; mais il ne se cachait pas d’avouer qu’il ne se sentait pas le moindre goût pour le martyre et, s’il s’en remettait complètement à Dieu, c’était bien avec le vif espoir qu’il le tirerait de là.

Jusque-là, nous ne souffrions pas de la famine, nos menus étaient variés et même choisis grâce à un tout récent ravitaillement. Son évêque qui les partageait n’avait plus à lui limiter les invitations. Le père Bailly se résignait donc à son sort ».

Le veilleur de nuit

« J’ai un veilleur de nuit. (Il) a pour mission d’arpenter, durant les quatre veilles, les cours et les couloirs de mon enclos, plongeant dans tous les recoins les rayons de sa lanterne de papier. Le matériel que je lui fournis se compose (…) d’un morceau de bois creux qui affecte la forme d’un poisson et d’une baguette de bois dur ; cette dernière, battant en cadence le poisson vide pendu à son cou, produit le vacarme par lequel mon veilleur m’empêche de dormir tout d’abord – car pour mieux montrer son zèle, c’est généralement sous mes fenêtres qu’il exécute son tintamarre -, ensuite cela avertit les voleurs de la marche de mon veilleur.

Notez bien, n’est-ce pas, que nous sommes en Chine, c’est-à-dire un pays où tout se fait à l’envers de chez nous et au rebours de ce que vous croyez naïvement être la logique. Vos gardes ont pour but de surprendre et pincer les malfaiteurs et ils y réussissent rarement. En Chine, ils préviennent les filous et ils y réussissent toujours. ; Donc voyez la supériorité du système. J’appelle mon homme surtout un éveilleur de nuit ».

Des intuitions politiques prémonitoires

Auguste François fut aussi un observateur politique avisé et ses prédictions en la matière se sont souvent réalisées quelques dizaines d’années plus tard. J’avais cité dans la huitième lettre, un de ses avertissements sur le danger qu’il y avait à « détruire un état social sans danger (celui de la Chine impériale) et en substituer un qui ne fera dans l’avenir qu’aggraver (le nôtre) » [3].

Bien qu’il fut mandaté au Yunnan pour préparer la construction d’un chemin de fer reliant l’Indochine à cette province chinoise, il n’a cessé de penser et de dire à ses supérieurs que c’était une mauvaise idée car c’était entrer dans une des provinces les moins peuplées et les plus déshéritées de Chine : « seuls les singes se meuvent avec aisance (dans les crevasses et gorges de la future voie ferrée). Il n’y aura guère qu’eux à prendre le train » [4].

Mais des milieux financiers et politiques en France et en Indochine, notamment Paul Doumer alors gouverneur de cette colonie, envisageaient la construction de cette voie comme la première étape d’une future conquête. Pour Auguste François, c’est l’inverse qui risquait de se produire : c’était fournir « une voie ferrée, à nos frais, (à) l’envahisseur possible et même probable de notre Indochine » [5]. A l’époque, cela paraissait inenvisageable tant la puissance était du côté occidental, mais la roue tourne toujours en ce domaine, et sa prédiction advint. La ligne servit en effet à la Chine communiste à partir de 1950, à apporter au Vietminh du matériel, des armements et des vivres. Ce soutien logistique fut une des raisons de la défaite française de Diên Biên Phu qui conduisit à la partition et à l’indépendance du Viêt-Nam.

La Chine sous Mao, éclairée par des affiches

Lors de mon premier voyage, j’avais passé une semaine à Shanghai. J’y avais alors visité un musée privé qui exposait les affiches de propagande produites sous la gouvernance de Mao Tse-toung. J’en ai tiré un article que je viens de publier en deux livraisons sur mon autre bloc-notes : « La Chine sous Mao ou le travail pris dans les filets de l’idéologie ». Si le sujet vous intéresse, vous pouvez le consulter en cliquant ici.

Les jardins de Sūzhōu

La plupart des villes chinoises se ressemblent. Elles ont toutes – à peu près au même moment – été défigurées par la destruction des maisons traditionnelles et leur remplacement par des immeubles et tours de grande hauteur sans originalité architecturale. Généralement moches, il y a néanmoins des exceptions. Parmi celles-ci, je compte Lìjiāng (voir « L’air neuf de l’ancien » dans la sixième lettre) et Sūzhōu 苏州 .

Sūzhōu est une ville ancienne, bien plus que Shanghai, sa voisine, qui n’était jusqu’au XIX° siècle qu’un village de pécheurs. Sa prospérité a été assurée grâce à l’allongement du Grand Canal vers le sud, ce qui lui permit d’expédier en quantité vers le nord la soie dont elle était un centre de production majeur.

Quand j’y suis arrivé, j’y ai retrouvé Jean, une anglaise que j’avais connue en essayant d’apprendre le chinois à Kunming et avec qui j’avais sympathisé malgré son anglais trop relevé pour moi : j’ai dû essayer de la comprendre à demi-mot. Elle m’a fait connaitre la ville moderne, construite autour d’un lac, là où elle avait choisi de vivre et travailler, ainsi que quelques uns de ses anciens élèves, devenus amis.

Mais ma préférence va à la ville ancienne, parcourue de canaux qui lui donnent un petit air vénitien.

Ce que j’ai préféré toutefois, ce sont les jardins.

J’avais pourtant mal choisi mes dates. C’est pendant la semaine de congé accordé à tous les Chinois autour de leur fête nationale que je les ai visités. Les jardins sont petits et les Chinois nombreux… Il fallait pas mal de patience pour ne pas les avoir tous en même temps dans son champ de vision. Impossible aussi de s’asseoir pour contempler en silence ces chefs d’œuvre de nature arrangée…

On y fait de belles rencontres.

Et voici pour finir, un festival de fenêtres…

Les résidences de Pearl Buck

Lors de mes voyages, en France comme à l’étranger, j’aime rendre visite dans leurs lieux de vie, chaque fois que c’est possible, aux auteurs dont j’ai admiré l’œuvre. Une manière d’entrer dans leur intimité.

Séjournant à Nankin, je n’étais qu’à une demi-heure en train de Zhènjiāng 镇江, la ville où Pearl Buck avait passé son enfance. J’avais vu sur internet que la maison où elle avait vécu était ouverte au public. Je n’avais pas d’autre information, pas de jour ni d’horaires d’ouverture, juste une adresse, mais je décidai néanmoins d’y faire un saut, pour voir.

J’arrive ainsi sur une place au milieu de laquelle se trouvait une statue de l’écrivaine.

Je m’adresse alors à des gens qui étaient en train de discuter sur un pas de porte, en leur demandant où se trouvait la maison et le musée de 賽珍珠 Sài Zhēnzhū [6]. Surpris, ils échangent entre eux puis l’un d’eux me montre un chemin montant sur une colline.

Le musée et la résidence était fermés. J’en fait le tour, prend quelques photos…

Je m’apprêtais à partir lorsqu’un des hommes auxquels je m’étais adressé, m’appelle et me conduit jusqu’à la porte du musée… qu’il m’ouvre et en allume les salles !

C’était un bel endroit, fort bien conçu et entretenu, mais rarement visité comme j’ai pu le constater en feuilletant le livre d’or du musée. Il y avait probablement plusieurs jours que le gardien n’avait pas eus besoin d’ouvrir ses portes…

Le père de Pearl Buck, Absalom Sydenstricker, était un pasteur presbytérien américain. Après un premier séjour en Chine, il y retourna en 1892 avec sa femme pour reprendre sa mission d’évangélisation. Sa fille, née aux États-Unis, n’avait alors que cinq mois. Elle écrira dans ses mémoires : « Je vivais avec les Chinois et j’ai parlé leur langue avant de parler la mienne ; leurs enfants furent mes premiers amis » [7]. En 1896, sa famille s’installe à Zhènjiāng qui était à cette époque un port de traité [8] britannique. Pearl Buck y vécut 18 ans.

En 1917, elle se marie avec un ingénieur agronome, John Lossing Buck qui lui a donné son nom de famille et probablement fournit quelques savants éclairages sur la vie paysanne chinoise. Ils s’installèrent en 1920 à Nankin où John Buck enseigna l’économie rurale jusqu’en 1944. Ils habitaient alors dans une maison sise au milieu de l’Université qui peut aussi se visiter. Quand je m’y suis rendu, la porte d’entrée en était fermée, comme à Zhènjiāng. J’ai pu toutefois y pénétrer en poussant une porte à l’arrière qui donnait sur un bureau où se tenait la gardienne, également surprise de me voir…

John et Pearl Buck se séparèrent en 1934. Pearl est alors rentrée définitivement aux États-Unis.

En 1972, des médias lui proposèrent d’accompagner le voyage de Nixon en Chine pour en rendre compte, mais sa demande de visa fut rejetée. Un panneau dans sa maison de Nankin évoque ce refus, le qualifiant pudiquement d’« incompréhensible ». Personnage indésirable à l’époque de la Chine de Mao [9], elle est maintenant là-bas considérée comme une autrice Chinoise, ce qui fait écho à son discours de réception du Prix Nobel [10] dans lequel elle avait tenue a signifier la dette qu’elle devait à la culture chinoise : « Je suis américaine par ma naissance et mes ancêtres (…). Mais ce sont les romans chinois et non pas américains qui ont façonné mon écriture. Mes premières connaissances sur la manière de raconter des histoires me sont venues de Chine ».

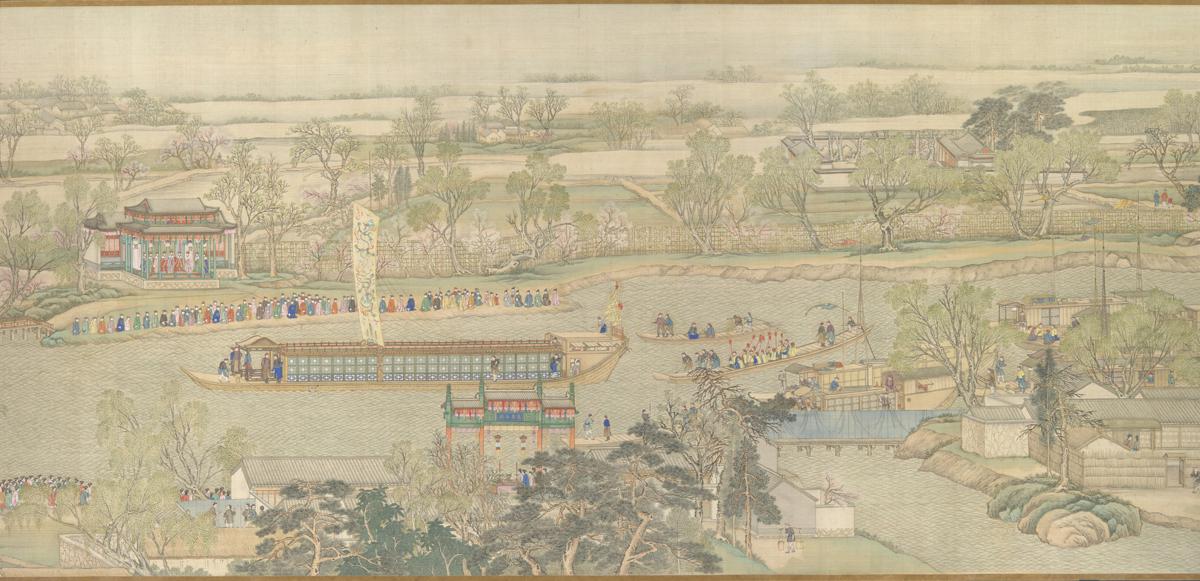

Le grand Canal

La muraille de Chine est probablement l’œuvre chinoise la plus originale, la plus célèbre, la plus impressionnante aussi dès qu’on imagine l’énergie humaine qu’il a fallu déployer pour l’édifier et la garder sur toute sa longueur face à des envahisseurs potentiels. Elle est en outre franchement photogénique.

Mais le coup de crayon du Grand Canal (大运河 Dà Yùnhé), tracé sur 1800 kilomètres pour relier le nord de la Chine à son sud, est ignoré du plus grand nombre, y compris en Chine, alors qu’il a nécessité autant, si ce n’est plus de sueur humaine pour le réaliser et l’entretenir.

Les premiers tronçons en ont été creusés au V° siècle avant l’ère commune, et complétés sous différentes dynasties, jusqu’à relier le nord au sud, Pékin à Hangzhou. Du XIV° siècle au milieu du XIX°, ce fut l’artère principale d’approvisionnement en céréales de Pékin, capitale de l’Empire. Le développement du transport maritime et l’ouverture de voies de chemin de fer réduisirent son utilité. Faute d’entretien, de nombreuses parties se sont alors envasées. Des travaux ont été toutefois entrepris à partir de 1949 pour lui redonner une fonction économique. Il est ainsi redevenu navigable de Hangzhou à Jining.

Le canal traverse le fleuve Bleu (扬子江 Yángzǐjiāng, ou 长江 Chángjiāng) à la hauteur de Zhènjiāng. Après avoir visité la maison d’enfance de Pearl Buck dans cette ville, j’en ai profité pour faire un saut jusqu’au Canal. Le taxi qui m’y a emmené était surpris : « mais il n’y a rien à voir là-bas ! ». C’est un peu vrai. Je l’ai néanmoins remonté à pied sur deux kilomètres pour faire connaissance, mais sans réussir à rejoindre le fleuve du fait d’obstacles infranchissables sur le chemin. Je n’ai vu que de loin les péniches qui le descendaient. Voici quelques traces de cette rencontre éphémère.

Au loin, le Yang Tse-kiang, parcouru par des péniches

Une agence matrimoniale parentale qui perdure

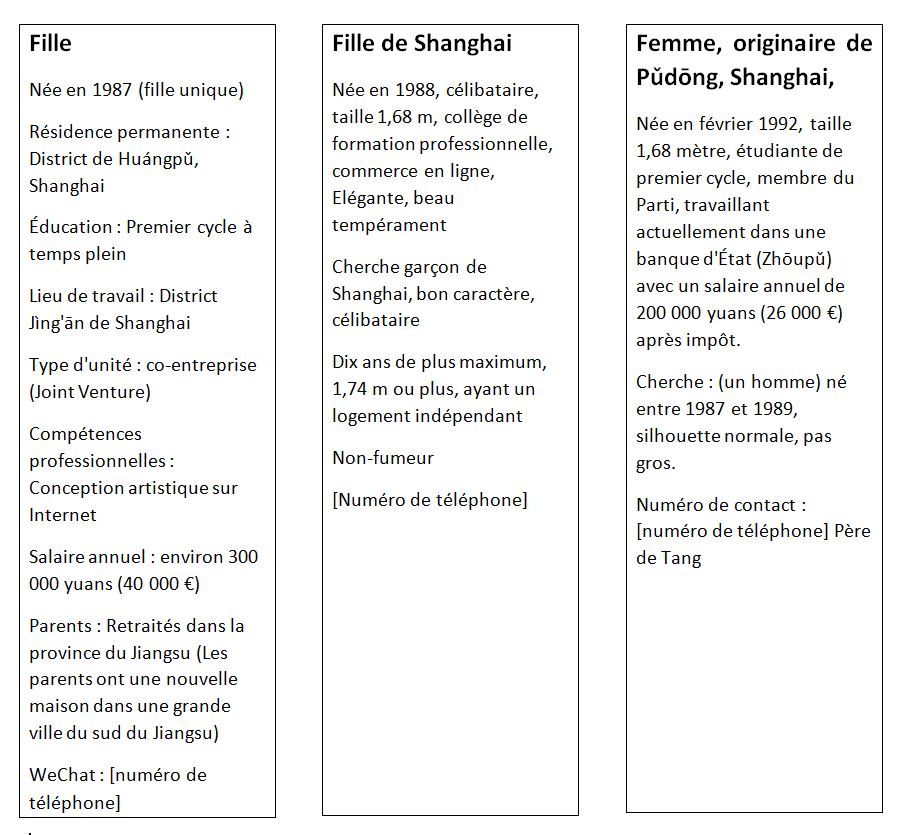

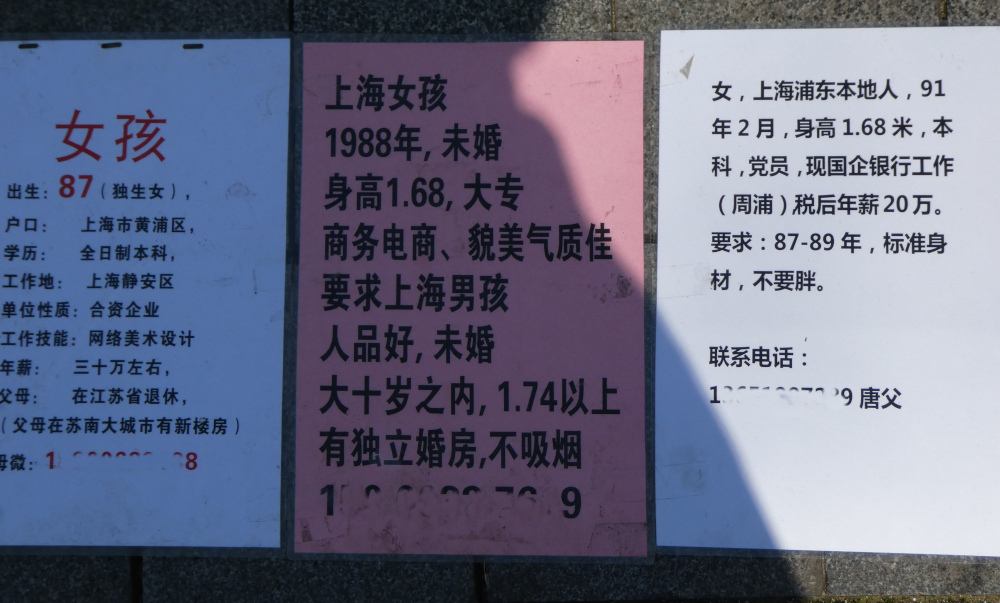

Je savais que ça existait, mais ne savais pas où elles se trouvaient. En me promenant dans le parc Lǔ Xùn 鲁迅 à Shanghai, voici ce que j’ai découvert.

Approchons-nous de ces feuilles posées à même le sol.

Ce sont les parents qui investissent ainsi le Coin des mariages, pour le compte de leur enfant – le plus souvent une fille. Il y aurait évidemment une étude sociologique à mener sur ces annonces : dans cet exemple, des femmes qui ont plus de la trentaine, qui affichent leur métier et leur salaire (dans les deux cas où ils sont donnés, ils sont élevés), leur taille et souhaitent des hommes plus grands qu’elles et plus âgés, mais pas trop. Être membre du Parti est un atout, de même qu’être fille unique et avoir des parents qui possèdent une maison neuve dans le sud de la province, une des régions les plus riches de Chine.

Ce sont les parents qui investissent ainsi le Coin des mariages, pour le compte de leur enfant – le plus souvent une fille. Il y aurait évidemment une étude sociologique à mener sur ces annonces : dans cet exemple, des femmes qui ont plus de la trentaine, qui affichent leur métier et leur salaire (dans les deux cas où ils sont donnés, ils sont élevés), leur taille et souhaitent des hommes plus grands qu’elles et plus âgés, mais pas trop. Être membre du Parti est un atout, de même qu’être fille unique et avoir des parents qui possèdent une maison neuve dans le sud de la province, une des régions les plus riches de Chine.

Les mariages arrangés étaient la règle dans la Chine ancienne, jusqu’à l’époque de Mao Tsé-toung. Le choix n’était pas laissé aux enfants ; la question de l’attirance mutuelle n’entrait pas en ligne de compte. La politique de réforme et d’ouverture au monde (改革与开放 Gǎigé yǔ kāifàng) lancée par Deng Xiaoping a eu des effets aussi sur le plan des mœurs. Les mariages libres sont devenus progressivement majoritaires [11].

Ces coins du mariage largement fréquentés montrent toutefois que, si le rôle des parents a décliné, il n’a pas disparu…

Voir également, au sujet du mariage, « Pression familiale autour du mariage des enfants » dans la huitième lettre et « Des hommes et des femmes » dans la cinquième lettre.

Commerce ambulant automatisé

Si, pendant plusieurs centaines d’années, la Chine a accusé un retard technologique vis-à-vis de l’Occident qui lui a coûté cher, elle l’a aujourd’hui comblé, et dans certains domaines, l’a dépassé.

Cela se manifeste dans des usages qui ne font pas encore partis de notre quotidien. J’ai déjà évoqué ceux de l’ordiphone (voir « Des applications vraiment pratiques si on sait les utiliser… » et « La techno-dépendance » dans la deuxième lettre) ou les voitures électriques (voir « Des voitures… » dans la deuxième lettre et « Une circulation dense et (relativement) silencieuse » dans la troisième).

Maintenant, allons à la rencontre des automates.

Mon hôtel, à Xi’an, partageait avec le Mercure le même ascenseur. C’est ainsi que j’ai rencontré ce robot hôtelier. Il était assez bavard, autonome et déterminé. Je ne sais pas à quoi il servait : apporter dans les chambres les petits déjeuners, étonner les clients ou amuser leurs enfants ?…

Une vaste usine électronique désaffectée est devenue un quartier branché de Pékin, dédié à l’art contemporain, aux bars, aux fripes… : Dàshānzǐ 798 (大山子798艺术区, Dàshānzǐ 798 yìshù qū).

Dans ce lieu bigarré circulent des commerces ambulants automatisés, comme celui-ci qui vendait des glaces, ou cet autre du pain et des viennoiseries…

Le secteur de l’intelligence artificielle n’est pas en reste. Une jeune pousse chinoise, DeepSeek, vient récemment de faire une annonce qui ferait « vaciller la Silicon Valley » ; elle a en effet rendu disponible « DeepSeek-R1, un modèle aussi performant que ceux des leaders américains comme OpenAI ou Google, mais utilisant moins de ressources et en open source » [12].

******

C’est ici que s’achève cette neuvième Encre de Chine.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ou les lire s’il y en a. Il suffit de cliquer sur la rubrique COMMENTAIRES qui figure sous les notes, pour en ajouter ou les consulter.

A bientôt,

民心

[1] L’œil du Consul. Auguste François en Chine (1896-1904), présenté par Dominique Liabeuf et Jorge Svartzman, Edition Chêne – Musée Guimet, 1989.

[2] « Tsin-Gay n’est qu’à deux jours de marche de Yunnanfou ; c’est le poste de missionnaire le plus rapproché de la capitale »

[3] L’œil du Consul, p 215

[4] L’œil du Consul, p 134

[5] L’œil du Consul, p 31

[6] Son nom répond à la logique chinoise : Sài est la reprise de la première syllabe de son nom de famille (Sydenstricker ) et Zhēnzhū, « perle », la traduction de son prénom en chinois. Voir à ce sujet « 丰民心 Fēng Mínxīn, un nom sésame ? » dans la deuxième lettre.

[7] Pearl Buck, My several worlds

[8] « port de traité » est le nom donné aux ports de Chine qui furent ouverts au commerce international par les traités inégaux signés par l’Empire Chinois avec les puissances occidentales à partir de la première guerre de l’opium.

[9] Un autre panneau dans la même résidence indique que Zhou Enlai n’était pas du même avis, puisqu’il aurait déclaré : « Pearl Buck est une célèbre romancière qui éprouvait des sentiments profonds envers le peuple chinois ; elle a soutenu la Chine dans sa guerre de résistance contre l’agression Japonaise. C’est une amie du peuple chinois » (« Aujourd’hui dans l’histoire de la diplomatie chinoise », Ministère Chinois des Affaires Étrangères).

[10] Elle fut, en 1938, la première femme à recevoir le Prix Nobel de littérature.

[11] Alice Ekman, « En Chine, le mariage arrangé disparaît progressivement », Le Monde, 05/09/2011

[12] Article « La start-up chinoise DeepSeek bouleverse le secteur de l’intelligence artificielle », Le Monde, 27/01/2025

Une nouvelle lettre passionnante, bien illustrée, mêlant géographie physique et humaine ! Magnifiques photos des jardins et de fenêtres… J’ai aimé en particulier le passage sur Pearl Buck et l’histoire du Consul. Merci Michel pour ces découvertes.

Manuelle

Une nouvelle lettre passionnante, bien illustrée, mêlant géographie physique et humaine ! Magnifiques photos des jardins et de fenêtres… J’ai aimé en particulier le passage sur Pearl Buck et l’histoire du Consul. Merci Michel pour ces découvertes.

Manuelle

Une nouvelle lettre passionnante, bien illustrée, mêlant géographie physique et humaine ! Magnifiques photos des jardins et de fenêtres… J’ai aimé en particulier le passage sur Pearl Buck et l’histoire du Consul. Merci Michel pour ces découvertes.

Manuelle