Je suis arrivé en Chine à la mi-août pour un quatrième voyage, occasion d’une douzième Encre de Chine. Elle rassemble des textes de ce voyage, enrichis parfois d’expériences vécues lors des précédents ou de lectures parallèles.

L’hébergeur américain de mes deux blocs-notes a annoncé fin août à tous ses clients qu’il cesserait toute activité à la fin septembre. J’ai donc dû assez précipitamment en changer. N’ayant pas la compétence, ni le temps de transférer tous les articles déjà parus, je me suis contenté de mettre en forme sous WordPress de quoi recueillir cette lettre. C’est elle que vous pouvez lire, mais pour accéder aux lettres précédentes, il faut aller les chercher sur mon site précédent (https://www.penserletravailautrement.fr/voyage/), ce qui sera possible (j’espère) jusqu’au 30 septembre…

Des nuisances sonores, de jour comme de nuit

Je me doutais bien qu’il y avait une manière chinoise de conduire les chantiers, mais ce n’est pas la même chose d’en faire l’hypothèse et d’en voir un à l’œuvre quotidiennement en étant aux premières loges – et surtout de l’entendre…

L’été dernier, quand j’étais venu à Kunming, il faisait très chaud, ma chambre était étroite, toute en longueur, exposée plein sud. C’était un four le soir venu, j’avais l’impression de manquer d’air et je n’arrivais pas à m’endormir avant 3 heures du matin. J’avais alors migré temporairement dans un hôtel voisin, en attendant qu’une chambre plus accueillante devienne disponible. Pour éviter une telle mésaventure, cette année, j’ai demandé une chambre exposée au nord. On me l’a donné. Mais ce que j’ai perdu en degré Celsius, je l’ai gagné en décibel.

En effet, le côté nord de l’immeuble donne sur un vaste terrain vague. Quand je suis arrivé dans ma chambre le samedi midi, je me suis rendu compte que d’immenses travaux de terrassements étaient en cours. Optimiste, j’ai imaginé qu’ils s’arrêteraient en fin d’après midi et le dimanche. Que nenni ! Voici une petite vidéo prise depuis mon étage (le 16°) qui donne une petite idée de ce qui se passe en bas, et du niveau sonore auquel tout le voisinage est soumis…

…soumis jour et nuit, sept jours sur sept. Les hommes se relaient et les machines ne s’arrêtent que vers cinq heures du matin pour reprendre à 7h30.

Je n’ai pas de peine à imaginer ce qui se passerait en France, si tout un environnement était ainsi assailli, sans discontinuer…

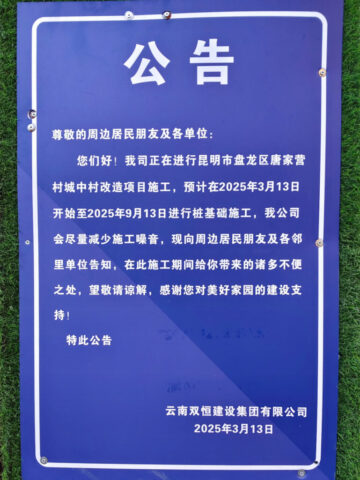

Pour lot de consolation du voisinage, il y a ces affiches de l’entrepreneur à l’entrée du chantier :

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

L’avis placardé en bleu, à droite, mérite une traduction que je vous laisse le plaisir de découvrir.

De mauvaises langues m’ont dit – vertueux anonymat – que s’il n’y avait pas de protestation, c’est que ce sont des travaux conduits au bénéfice du lycée public voisin, donc sous une aimable autorisation gouvernementale…

L’agriculture du regard

La Chine est immense ; ses terroirs et ses climats variés. Allant le plus souvent de villes en villes, je suis passé à côté des campagnes et de la vie paysanne. Bien dommage.

Je garde de mes études et de ma vie professionnelle, un attachement aux agricultures. Je sais que si tout s’effondre, la renaissance viendra d’elles et que si elles s’effondrent, nous leur emboiterons le pas.

La Chine a commencé sa révolution industrielle il y a une quarantaine d’année. Comme la nôtre, elle a été rendue possible par un accroissement de la productivité agricole et un exode rural transformant les paysans en ouvriers.

J’aurais aimé visiter des fermes, rencontrer des paysans, refaire les voyages agronomiques de John Lossing Buck [1] (Land Utilization in China, 1938) ou de René Dumont (Révolution dans les campagnes chinoises, 1957).

A défaut donc de visites instructives, j’ai ouvert les yeux, chaque fois que je croisais des terres cultivées. Voici quelques vues de cette agriculture donnée au regard que j’ai prises lors de différents voyages, de très loin parfois ou de près à d’autres.

Vue du ciel

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

J’ai pris ces photos lors de mon premier voyage en Chine, alors que mon avion descendait vers Kunming. Ce fut un de mes premiers étonnements : que des bourgs soient ainsi cernés par un réseau serré de serres. J’ai même douté un moment que s’en fut. Mais j’en ai par la suite souvent rencontré dans le Yunnan.

Vue du train

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

Dans cette province du sud-ouest de la Chine, les plaines sont rares. Mais même lorsque l’espace s’y prêterait, les champs sont de trop petites tailles pour permettre une mécanisation d’ampleur.

Du travail manuel

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

Le travail à la houe, le semis et le désherbage à Heshun, la cueillette d’œillets d’inde à Simola ou de feuilles de thé à Longjing, tout cela se fait à la main.

L’agriculture ne représente plus qu’un quart de la population active chinoise. Elle occupe néanmoins 180 à 200 millions de personnes, la bagatelle de 500 fois plus qu’en France qui n’a que quatre fois moins de terres cultivables à entretenir. Cela donne une bonne idée du jardinage intensif pratiqué par les paysans sur les sols chinois qui, dans certaines régions, supportent deux récoltes par an.

Une culture modernisée

Je n’ai eu sous les yeux qu’une agriculture traditionnelle, toutefois parsemée de signes d’agrofourniture industrielle.

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

La taille des champs ou leurs pentes interdisent les grands équipements motorisés, mais pas la petite mécanisation. Dans certaines parcelles, on aperçoit des panneaux publicitaires ; ainsi dans la deuxième image du carrousel on en voit un planté par « Zhonge Meian », un agrofournisseur, qui proclame que « Huayou 683 » est une semence issue d’une « nouvelle technologie de sélection spatiale » qui fait faire à la production de riz un « grand bond en avant en rendement et en résistance aux maladies ». Certes ici (troisième image) les sacs d’engrais sont de la récupération pour stocker une récolte, mais ils attestent d’usages locaux en matière de fertilisation. Enfin, j’ai croisé une équipe d’ouvriers agricoles à Shilin Naigu qui aspergeaient les pousses de colza d’une protection phytosanitaire…

Je n’ai donc pas vu de grandes exploitations mécanisées, bien que je sache qu’elles existent, dans des provinces du nord et du centre du pays (Heilongjiang, Henan, Hubei…) notamment. Je n’ai pas parlé d’élevage non plus car j’en ai peu croisé ; quelques poulaillers ou basse-cour seulement. En revanche, j’ai trouvé dans la presse française plusieurs articles sur les mégaporcheries chinoises. Celles-ci ont été implantées suite à la peste porcine africaine qui en 2018 avait atteint la Chine et conduit à l’abattage de 200 millions de porcs – près de la moitié du cheptel chinois ! – entraînant dans son sillage une hausse substantielle des prix. En réponse à cette épidémie, le gouvernement chinois a autorisé, pour reconstituer le cheptel et assurer son autonomie alimentaire, la construction de tours-usines abritant des centaines de milliers de cochons [2].

26 étages. 25 000 porcs à chaque niveau. Tour usine à cochons près de la ville d’Ezhou dans la province du Hubei. Source : Actualités Jímù 极目新闻

Ces chiffres ahurissants permettent de prendre la mesure des besoins alimentaires de la Chine et de l’ampleur du défi qui l’attend : elle doit approvisionner un cinquième de la population mondiale avec seulement un douzième de ses terres arables. Cette fragilité – qui va s’accroître avec le changement climatique et le grignotage de ses terres les plus fertiles par l’urbanisation et les infrastructures de transport – est une des raisons majeures pour laquelle elle cherche à sécuriser ses approvisionnements alimentaires, avec des projets intérieurs pharaoniques ou en achetant des terres en Afrique, en Russie ou en Asie du Sud-est [3]…

L’éducation, voie royale de la promotion sociale

Ainsi que je l’avais évoqué dans cet extrait de la conférence Rémoise, l’éducation est un enjeu majeur pour nombre de familles.

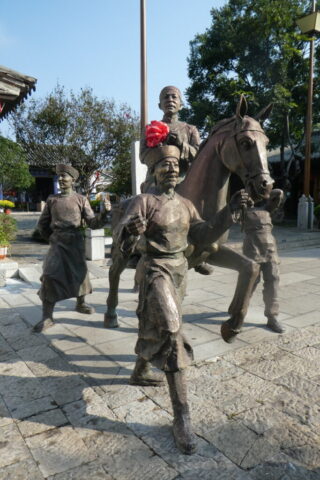

Cette « passion » est probablement le rejeton de la tradition multiséculaire de sélection des fonctionnaires par des examens dont les difficultés et la concurrence allaient croissantes, des échelons locaux jusqu’au niveau national. Dans plusieurs villes, j’ai pu visiter des centres où avait lieu ces examens. Voici à Jianshui [4], une ville du Yunnan, les sculptures qui étaient installées devant l’entrée d’un de ces Centres. Elles traduisent les émotions des candidats après qu’ils aient pris connaissance des résultats, de la détresse pour l’un au défilé d’honneur à cheval d’un autre. Les noms des reçus étaient rendus publics sous forme d’un cercle avec le signe 中 en son milieu. Le premier d’entre eux voyait son nom écrit au centre supérieur du cercle, les autres suivaient le sien, selon leur rang, dans l’ordre inverse des aiguilles d’une montre.

Cliquer sur la première image pour l’agrandir, puis faire défiler

A quelques dizaines de mètres de l’immeuble dans lequel je loge à Kunming, se trouve un ensemble de bâtiments qui logent un café, une librairie, des écoles… Ils appartiennent à C&F, une société privée à vocation culturelle et d’enseignement. Je me rends régulièrement au Café du Pacifique dans lequel on peut s’installer pour écrire ou lire et boire un excellent cappuccino.

Ce matin, deux petites filles pleines de vie et à l’esprit joueur m’abordent car elles me voient en train d’écrire. Elles parlent un excellent anglais. La plus âgée, 8 ans, me dit qu’elle l’apprend depuis 4 ans et sa cadette, depuis deux ans : « On se connait depuis cette année ; on a décidé de parler anglais entre nous ». Quand elle a su que j’étais français, elle était fière de pouvoir me dire qu’elle avait déjà fait un voyage en France et en Italie ; la seconde, derrière elle, s’exclamant « Me, I went to Singapor ». Coquettes, délurées, sûres d’elles-mêmes, elles appartiennent manifestement à la bourgeoisie chinoise, celle qui pendant la révolution culturelle devait dénoncer publiquement leur faute, à genoux et tête baissée…

L’anglais est un passage obligé de la réussite scolaire, celle qui mène aux meilleures universités [5]. Pour le maitriser, avec le meilleur accent possible, il faut l’apprendre tôt. C’est ce qui pousse nombre de parents à les inciter très jeunes à cet apprentissage.

Voici le rush des samedis matins, de parents accompagnant leurs jeunes enfants aux cours d’anglais dispensés par C&F.

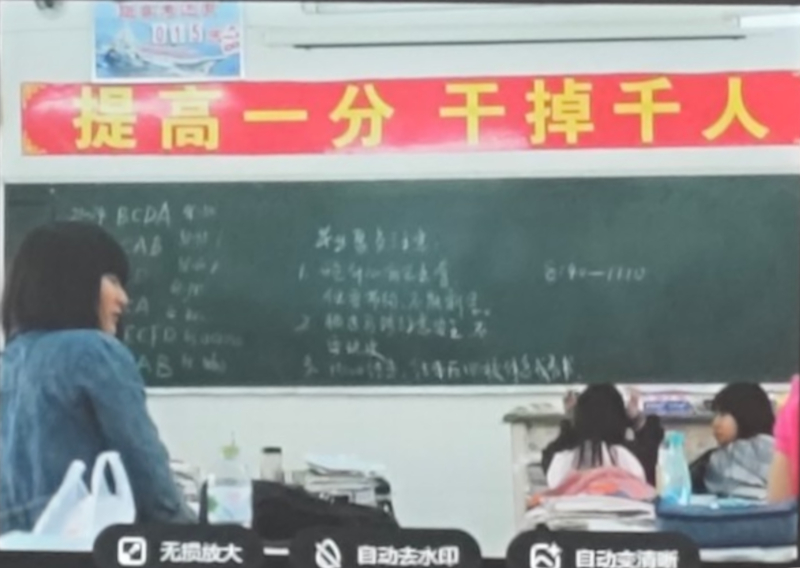

En guise de conclusion, voici deux slogans affichés dans des écoles chinoises que notre professeur est allée chercher sur internet, pour nous montrer combien était stimulé l’esprit de compétition dans les études. Le premier déclare : « améliorer son score d’un point, c’est tuer mille candidats » (la notation est sur 100 points) ; le deuxième : « Tant qu’étudier ne te tue pas, étudie à en mourir »…

Des slogans pour inciter à l’étude

Des corps en public…

Dans une lettre précédente, j’avais déjà évoqué la question des relations à travers une rencontre amusante aux sources chaudes de Téngchōng (voir « Scène de ménage en plein air », dans la huitième lettre). Dans cette même veine, voici quelques observations ponctuelles complémentaires. Elles pourraient commencer par celle-ci :

Dans le métro, les passagers s’ignorent les uns les autres. C’est avec leurs ordiphones qu’ils communiquent. Au restaurant, ce couple fait une pause, absorbé par des ailleurs. Il n’est pas sûr toutefois que la différence avec ce que l’on peut constater dans un métro ou dans un café parisien soit significative. L’air du temps, le même sous toutes les latitudes ?

Dans l’espace public, les restaurants, les parcs, les rues, les sites touristiques, sauf exception, seuls des jeunes se tiennent par la main ou le bras et je n’ai jamais vu de couple s’embrasser sur la voie publique, si ce n’est une fois, dans un escalator, au sortir d’un vol de douze heures…

L’époque de Mao est révolue. Elle avait permis de radicalement revaloriser la place des femmes dans la société chinoise, mais sur la base d’une égalité qui niait, dans les tenues vestimentaires, toute différence. Ce n’est plus le cas.

Quand je vivais en Centrafrique, j’étais éberlué par la durée que pouvait prendre les salutations quand deux Peuls Mbororo qui ne s’étaient pas vu depuis quelques temps se rencontraient. Tout y passait, la famille, les amis, le village… Rien de tel en Chine. J’ai plutôt eu l’impression d’une pauvreté. La salutation universelle est 你好 nǐhǎo, « bonjour » avec d’éventuelles variantes, mais elle n’est pas systématique. Il n’y a pas l’équivalent non plus d’un informel « Comment vas-tu ? ». Son parallèle, 你怎么了 Nǐ zěnmele, sera utilisé si l’on sait que l’autre a été malade par exemple et que l’on souhaite savoir s’il va mieux. Il y a aussi cette curiosité dont j’ai déjà parlé : 你吃饭了吗 nǐ chīfànle ma, « est-ce que tu as mangé ? » qui est une marque d’attention au bien-être de l’autre qui plonge probablement ses racines dans les pénuries et famines historiques qu’a connu le peuple Chinois.

Nous sommes évidemment conditionnés par les usages sociaux dans lesquels nous avons baigné et été éduqués. Ce qui parait excessif ici sera considéré bien insuffisant là.

De l’intimité des couples chinois, en revanche, je ne sais rien, si ce n’est quelque rares témoignages qui n’ont pas valeur d’enseignement. En France, des enquêtes sociologiques sont menées régulièrement sur ce sujet. C’est ainsi le cas de l’enquête « Contexte des sexualités en France » parue à la fin de l’année dernière, la quatrième du genre depuis 1970 [6]. Elles seules peuvent permettre d’avoir une vue panoramique sur un domaine vaste comme l’océan et les changements qui l’affecte. Par curiosité, j’ai interrogé mon robot conversationnel chinois préféré à ce sujet. Voici une synthèse de ce qu’il m’a répondu :

En Chine, des enquêtes sur les pratiques sexuelles existent, mais elles sont moins nombreuses et moins médiatisées qu’en France. Ces études sont souvent menées par des universités, des instituts de recherche ou des organisations gouvernementales pour éclairer les politiques publiques. Elles évitent souvent les sujets sensibles comme l’homosexualité ou les pratiques non traditionnelles.

A l’école, peu d’informations sur la contraception, le plaisir ou la diversité sexuelle sont transmises. Les préservatifs ou la pilule sont rarement mentionnés et l’homosexualité reste un sujet sensible. Toutefois, des associations comme L’amour et la vie [7] (Ài yǔ shēngmìng爱与生命) diffusent des informations via internet pour contourner les limites du système scolaire. En 2017, un manuel d’éducation sexuelle (Chérir la vie [8] Zhēn’ài shēngmìng 珍爱生命) a fait polémique pour ses illustrations explicites, mettant ainsi en relief les résistances culturelles pouvant exister en Chine.

Compte tenu de son ouverture à mes questions et de l’intérêt de ses réponses, je lui ai alors demandé quelles pouvaient être les raisons de ce tabou sur les relations sexuelles. Il a rédigé à mon attention une longue réponse en français, puis l’a tout d’un coup effacé pour me dire en anglais : « Sorry, that’s beyond my current scope ». C’est évidemment un mensonge.

Dans le texte qui a défilé rapidement devant mes yeux avant d’être supprimé, j’ai pu lire qu’il était fait référence au Parti Communiste. J’ai pensé que c’était là la raison de cette censure a posteriori, mais ce ne doit pas être le cas, car sur la question suivante sur la prostitution en Chine, il m’a répondu, sans se raviser, que la politique gouvernementale balançait « entre répression et hypocrisie ». Il m’a ainsi appris qu’« en 2014, Dōngguǎn [9] 东莞市, la capitale du sexe en Chine, a été « nettoyée » avec des milliers d’arrestations », puis que « le Parti Communiste dénonce la prostitution comme un « fléau moral », mais les réseaux corrompus (policiers, fonctionnaires) ferment souvent les yeux »…

J’ai tiré de cette conversation avec l’intelligence artificielle chinoise deux enseignements : elle est certes soumise à une censure, mais qui présentent quelques failles. En outre, comme elle a accès à l’ensemble des textes, images et vidéo publiés sur le réseau chinois, elle y puise des informations critiques, ce qui prouve qu’elles y existent. Je trouve ça plutôt rassurant.

Et les coquineries alors ?

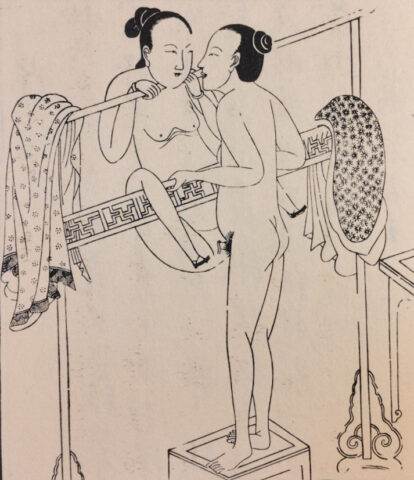

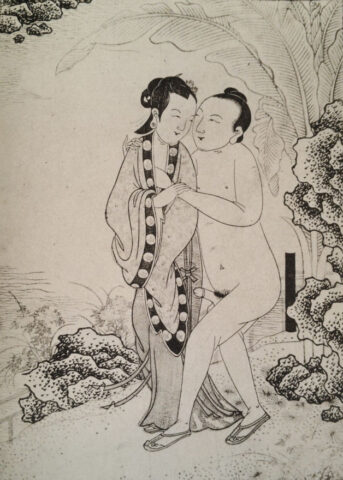

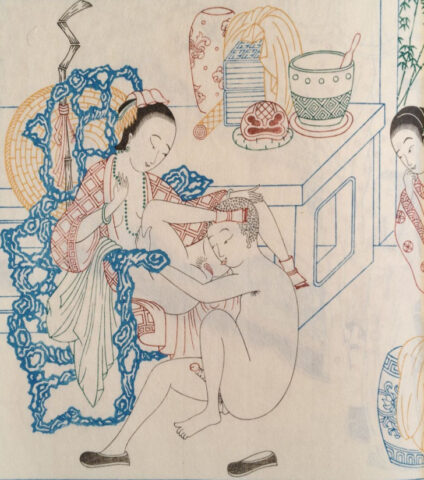

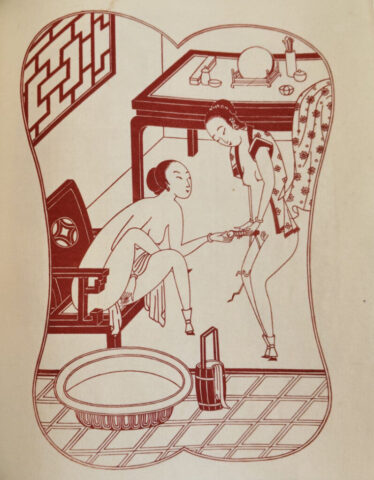

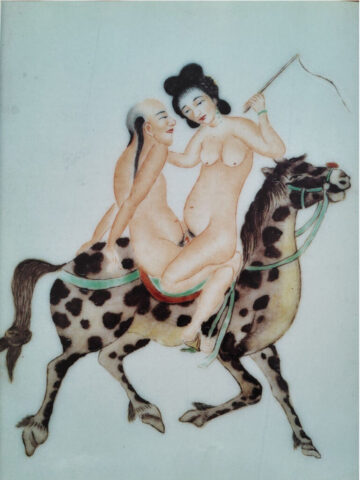

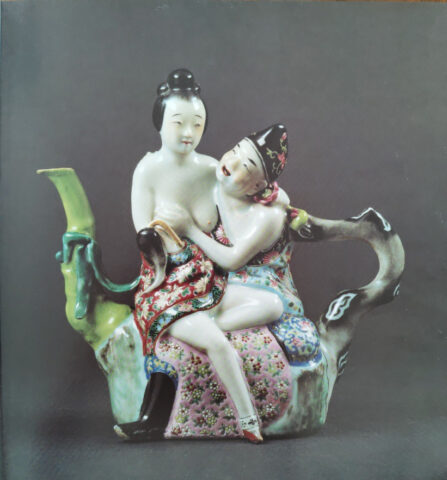

Dans les sociétés, les époques pudibondes succèdent aux gaillardes et réciproquement. En France par exemple, à en croire les productions littéraires et picturales, on pourrait dire que les mœurs des siècles impairs (XVII°, XIX°) ont été plutôt coincés et ceux des pairs (XVI°, XVIII°, XX°) frivoles. J’ai longtemps pensé que la Chine faisait exception, l’ordre moral du Confucianisme y ayant sévi sur la longue durée. De récentes lectures m’ont appris qu’il n’en était rien. Comme l’Inde et le Japon dont elle est entourée, elle aussi a participé aux émois de la chair, du moins jusqu’à ce que la dynastie mandchoue des Qing (1644 – 1911) et les deux républiques qui lui ont succédé n’y mettent le holà.

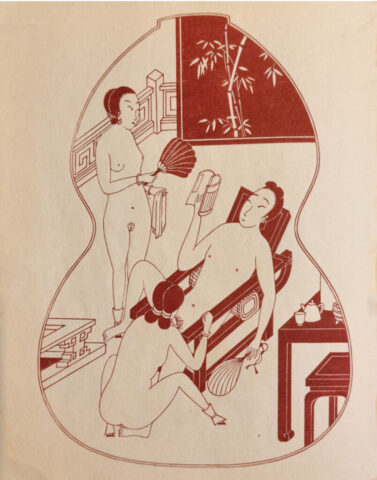

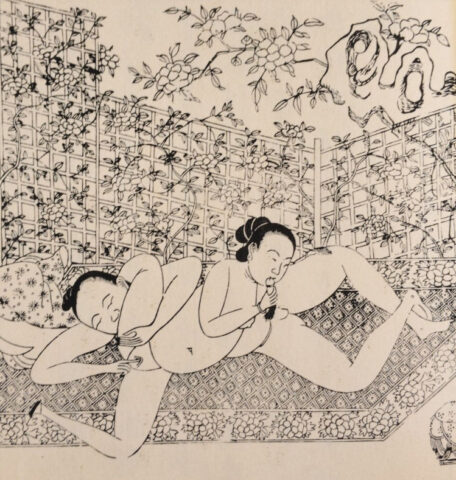

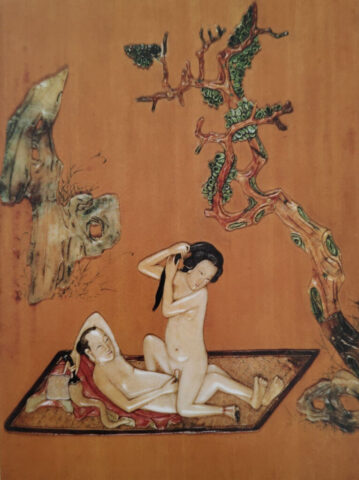

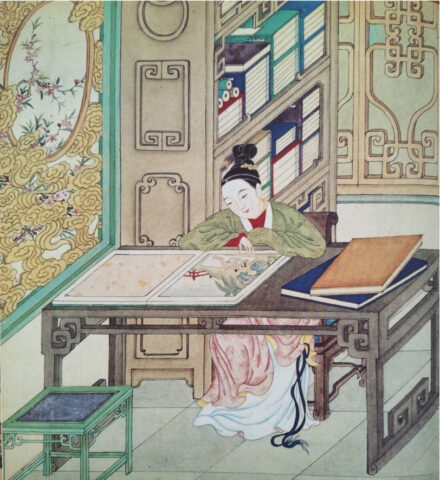

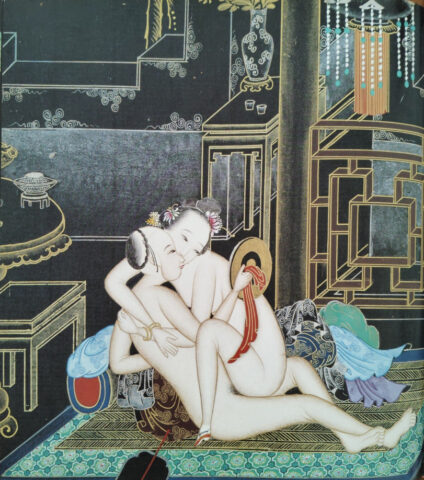

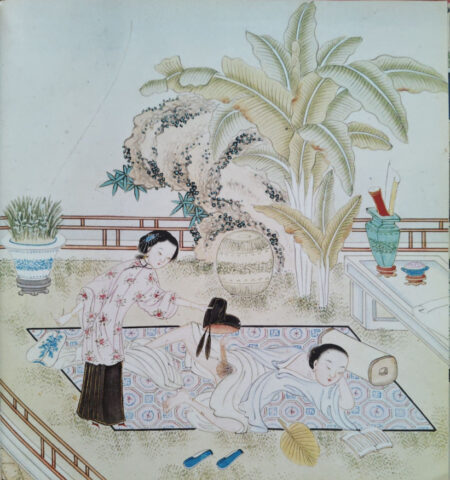

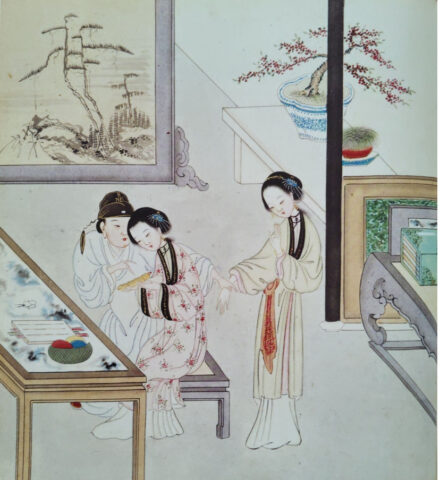

Voici quelques œuvres découvertes dans un ouvrage dont j’ai envie de vous faire profiter. Son auteur, Robert Van Gulik, est un personnage étonnant : Hollandais anglophone, diplomate, il fut un sinologue reconnu et l’auteur des premières enquêtes policières du juge Ti qui ont après lui fait florès. Il s’est aussi intéressé à la vie sexuelle de la Chine ancienne, sujet sur lequel il a produit deux essais. Le premier, Estampes érotiques en couleurs de la période Ming, est manuscrit, rédigé en anglais et n’existe qu’en 50 exemplaires qu’il a offerts à des bibliothèques, musées ou Centre de recherche sur la Chine [10]. Un geste surprenant qu’il justifie par le fait que « l’ouvrage contenait des reproductions d’estampes érotiques et autres éléments à ne pas mettre dans les mains de lecteurs non qualifiés » … C’est donc dans le département des Manuscrits, à la Bibliothèque Nationale rue de Richelieu, que j’ai pu les consulter [11]. Je n’ai rien vu qui méritât une telle auto censure…

Estampes érotiques en couleurs de la période Ming

Depuis cette époque, d’autres ouvrages sont parus, reproduisant des œuvres de bien meilleure qualité, notamment rassemblées par Ferdinand Bertholet, un collectionneur d’art érotique chinois. Ma sélection, toute subjective, s’est fondée sur la qualité esthétique et l’humour de ces représentations, ce qui manquait le plus souvent à celles de Van Gulik.

Collection Bertholet

Je pense donc je suis

Lorsque j’ai récemment découvert comment était traduit dans la langue de Confucius l’aphorisme cartésien, je fus surpris, signe que je suis encore loin de la maîtriser – si tant est que j’y arrive un jour.

La traduction de référence, produite par les lettrés chinois au début du XX° siècle, est la suivante : 我思故我在 Wǒ sī gù wǒ zài, littéralement : Je / pense / donc / je / zài (existe)

Ça ne vous dit évidemment rien. Quelques explications simples : il n’existe pas en chinois de verbe « être » ayant la même extension, la même fréquence d’utilisation que le nôtre. Là où nous le mettons, en chinois différents verbes (voire aucun), sont requis. Par exemple :

- pour « je suis français » wǒ shì fàguó rén (我是法国人), ce sera « shì 是 » ;

- pour « il est dans la cuisine » tā zài chúfáng (他在厨房), ce sera « zài 在 » ;

- pour « je suis fatigué », Wǒ hěn lèi (我很累), rien car les adjectifs sont en fait des verbes qualificatifs, l’être omis étant incorporé et donc rendu invisible dans le qualificatif ;

- pour « il est midi » zhōngwǔ le (中午了), rien non plus car le chinois utilise la particule 了 (le) en fin de phrase pour indiquer un changement d’état ou de situation. Ici, cela équivaut à « midi / accompli » ;

- pour « nous sommes en retard » wǒmen chídào le (我们迟到了), rien encore car le verbe chídào signifie « arriver en retard » et il suffit de lui ajouter 了 (le), pour signifier que ce retard a bien eu lieu, qu’il est accompli…

Ainsi dépecé, l’Être perd évidemment de sa superbe.

Pour traduire l’aphorisme cartésien, le chinois a donc essentiellement à sa disposition deux verbes :

- shì 是 qui porte l’identité : je suis étudiant, je suis français…

- zài 在 qui est un locatif : je suis à Paris, je suis dans la cuisine…

Les philosophes chinois ont choisi zài 在, pour une raison grammaticale d’abord. Wǒ sī gù wǒ shì 是 serait une phrase bizarre et incomplète. Elle se traduirait par « Je pense donc je suis… », comme si on attendait une suite, un nom ou un adjectif, bref un état : je suis… quoi ? Wǒ sī gù wǒ zài 在 est, elle, une phrase correcte et complète ; on n’attend rien derrière. Zài 在 ici a le sens d’être là, d’exister.

Je ne vais pas entrer ici dans une discussion philosophique sur le cogito cartésien, mais simplement relever que Descartes a d’abord fourni sa formule en français dans Le discours de la méthode (1637), puis en latin sous deux formes : d’abord dans les Méditations métaphysiques (1641) « ego sum, ego existo » (je suis, j’existe), puis dans les Principes de la philosophie (1644) « ego cogito, ergo sum ». Il avait donc en latin (et en français) deux verbes à sa disposition, « être » et « exister », alors qu’en chinois, si « exister » peut être facilement traduit, « être » à plus de peine à trouver sa voix…

Chóngqìng ou la double verticalité

Imaginez le tiers de la population française rassemblée dans une ville de 1500 km2 : vous êtes à Chóngqìng 重庆. Il faudrait ajouter à ce mini-portrait beaucoup de reliefs – les Chinois l’appelle la ville montagne – et beaucoup de degrés et de pollutions. Quand j’y suis allé cet été, il y faisait une chaleur moite, autour de 35°C avec un ressenti autour de 45 …

Chongqing aujourd’hui, à la confluence du Yángzǐ (à gauche) et du Jīalíng

C’est une ville très ancienne dont les premières murailles défensives remontent au IV° siècle avant l’ère commune. Elle était installée sur l’éperon rocheux dessiné par la confluence du fleuve bleu, le Yángzǐ 扬子et de l’un de ses affluents les plus importants, le Jīalíng 嘉陵.

Maquette de la ville à la fin de la dynastie Qing (début du XX° siècle)

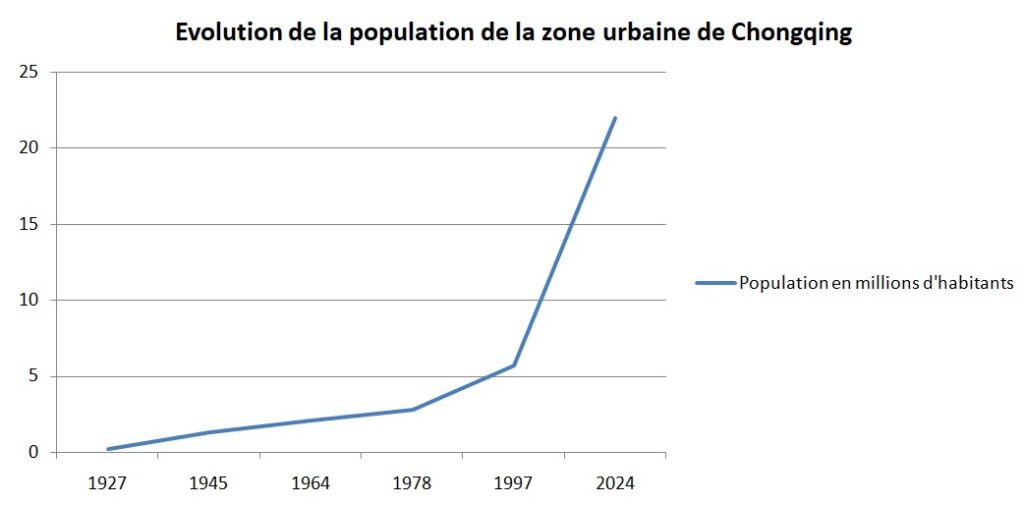

Dans les années 1930, elle n’avait encore que 200 000 habitants. C’est la guerre sino-japonaise (1937-1945) qui conduisit à sa première croissance démographique. Elle était en effet devenue la capitale provisoire de la Chine de Tchang Kaï-chek et le seul bastion à avoir résisté jusqu’au bout à l’invasion japonaise. A la fin de la guerre, malgré les bombardements, elle comptait plus d’un million d’habitants. Mais c’est son changement de statut intervenu en 1997 et l’industrialisation fulgurante qui l’a accompagné, qui lui a permit d’atteindre les sommets actuels, comme le montre ce tableau gracieusement fourni par mon robot conversationnel.

En fait, le gouvernement Chinois a décidé cette année là d’administrer directement Chongqing en lui donnant le statut de municipalité autonome – comme c’était déjà le cas pour Pékin et Shanghai – et d’en faire une métropole industrielle. Comme telle, elle s’étend désormais sur 82 000 km2 (la taille de l’Autriche) et rassemble 32 millions d’habitants dont 10 millions environ vivent dans sa partie rurale. La ville est devenue un centre de production majeure pour l’industrie automobile, l’aérospatiale, l’électronique, la chimie…, et un aimant à migrants. Des millions de travailleurs ruraux de la région du Sichuan et des zones rurales de Chongqing ont quitté les campagnes pour venir travailler dans les usines de la zone urbaine. C’est ainsi qu’en moins de 30 ans la population de la ville a été multipliée par quatre, devenant l’une des plus peuplées du monde ; elle ne serait devancée que par Tokyo, Dehli et Shanghai.

La ville ancienne était une forteresse naturelle et un port reliant, grâce au fleuve bleu, la riche province du Sichuan à la Chine orientale. Mais de cette ville ancienne, il ne reste rien ou presque [12]. Des immeubles de grande hauteur ont poussé un peu partout et rapidement, pour pouvoir loger les populations aspirées par elle. De jour, ils sont plutôt moches. Elle n’a à offrir que des curiosités de sa modernité, comme cet immeuble que le métro traverse, un téléphérique passant au-dessus du fleuve bleu ou une sorte de marché nocturne dévalant une colline abrupte en 11 niveaux successifs jusqu’au Jīalíng [13].

Mais le site naturel est absolument magnifique ; à la nuit tombée des mini croisières sont proposées autour de la confluence. C’est magique : toutes les laideurs s’évanouissent ; la chaleur à hauteur d’eau perd de son mordant ; un festival de lumières stylisent tous les artifices humains, les ponts, les bateaux, les gratte-ciel… Jugez vous-mêmes.

Cérémonie du massage

Est-ce une pudique sensibilité au toucher, la paix d’un moment où l’esprit se vide et ne fait qu’un avec ce que son corps ressens ou la sérénité retrouvé d’un corps silencieux et délassé après la séance, qui me fait tant aimer les massages ? Un peu de tout ça probablement.

Les salons sont nombreux en Chine, mais pas facile à identifier dans leurs pratiques concrètes. On trouve de tout : des lieux sordides dans lesquels on n’ose pas entrer ; des salons avec de jolies masseuses courtement vêtues qui vous demandent au milieu de la séance si vous voulez « dǎ fēijī 打飞机», mot à mot « secouer l’avion » ; des salons avec des employé.e.s qualifié.e.s proposant des techniques variées, chinoises, thaïlandaises, par pressions ou aux huiles essentielles, précédés ou non de bains…

La vraie difficulté, c’est d’identifier leur nature avant de s’y rendre. Je connais maintenant trois applications chinoises qui permettent de recenser ceux des alentours et fournissent leur adresse, leurs caractéristiques et leurs prix. Mais en fait, rien n’est dit clairement. Même les avis des clients sont ambigus.

Avec le temps et l’expérience, j’arrive mieux à les distinguer au travers de quelques critères : présence ou non des photos des technicien.ne.s ; la référence à la « douceur », au « service » plutôt qu’aux techniques utilisées… Mais ce n’est pas une science exacte. Le salon, objet de cet article, faisait aussi appel à la notion de « douceur », mais dans un tout autre esprit ; il était implanté au troisième étage de « La Cité du Printemps », le Centre commercial du luxe de Kunming, et ne présentait pas dans sa fiche ses employé.e.s, ce qui compensait à mes yeux le qualificatif initial. Ses tarifs restaient modestes comparés à ceux pratiqués en France : une trentaine d’euros pour une heure.

La cérémonie du thé a été progressivement élaborée par des esthètes à partir de la dynastie Tang (VII°-X° siècle) [14]. Elle vise à offrir aux fins gosiers, une expérience unique, complète, convoquant tous leurs sens. Evidemment, il n’existe pas l’équivalent pour le massage. C’est pourtant l’expérience que j’ai faite, par hasard, deux jours avant de quitter Kunming.

Dès l’entrée dans les lieux, leur esthétique, l’ambiance sonore, l’accueil, j’ai su que j’étais arrivé dans un endroit où le massage est célébré comme une fête des sens.

Je ne vais pas ici essayer par le verbe de rendre compte de ce qui ne peut que s’éprouver, mais donner quelques vues sur cette expérience.

Une fois choisie la proposition – une heure de massage avec des huiles essentielles –, une hôtesse m’accompagne vers la chambre qui sera la mienne. En chemin, elle s’arrête devant une console et m’invite à choisir un parfum parmi quatre pour le bain, et un parmi quatre autres pour l’huile. La chambre est spacieuse, douche et toilettes sont séparées.

Une fois que je suis près, la masseuse entre, programme une horloge avec le temps prévu – c’est un détail, mais que j’ai rarement vu pratiqué, me lave et me masse délicatement les pieds. Sur la table, elle pratique des gestes amples, fermes, profonds et lents, une sorte de sensualité sans ambigüité. Cette lenteur est assumée, affichée dans le salon : « Puissiez-vous, au sein de ces effluves parfumées, déployer corps et esprit, et déposer toute fatigue. Goûtez pleinement la vie lente et ses délices ! ». Quand je me tourne sur le dos, elle pose un linge sur mes yeux puis poursuis ses manipulations bienfaisantes. Pour m’avertir de la fin de la séance, elle fait sonner autour de mes oreilles deux pièces métalliques qui s’entrechoquent, les mêmes qu’elle avait utilisé au début de la séance. De retour à l’accueil, une hôtesse me conduit dans un salon où deux couples sont déjà installés, pour une collation fraiche.

Ce n’est pas tant l’originalité des propositions que leur combinaison qui m’a séduit, cette volonté de mobiliser autour du toucher, tous les autres sens. Petite grâce terminale, alors que je partais l’hôtesse me donne une rose rouge savamment mise en valeur par un écrin en papier noir élégamment plié, ambassadrice d’un salon qui ambitionne d’être un « tiers lieu », celui qui vient après la famille et le travail : « Profitez pleinement de l’expérience Yīnmàn » dit-il. Yīnmàn 茵缦 est le nom du salon qu’on pourrait, selon l’esprit, traduire par « Douceur lente ».

Oui, c’est ça. Dans ce monde désorienté, incertain, qui a la violence à fleur de peau, inquiet pour son avenir, adepte du temps « réel », de l’urgence, de l’immédiateté, ce qu’il nous faut, c’est de la douceur lente, une rose rouge dans un écrin noir !

*****

C’est ici que s’achève cette Encre de Chine.

N’hésitez pas à déposer un commentaire ou les lire s’il y en a.

A bientôt,

民心

[1] John Lossing Buck (1890 – 1975) est un ingénieur agronome américain qui étudia l’agriculture chinoise de son époque et enseigna l’économie agricole à l’Université de Nankin de 1920 à 1944. Il publia en 1938 Land Utilization in China, une étude en 3 volumes de la vie rurale en Chine. Sa femme, Pearl Buck, était beaucoup plus connue que lui…

[2] « En Chine, l’essor des gigaporcheries, ces fermes-usines verticales aux milliers de cochons », article de Jordan Pouille paru dans Le Monde du 2 juin 2025. Sur le même sujet dans Le Monde du 29 octobre 2022, article de Lan Wei : « En Chine, une nouvelle mégaporcherie verticale de vingt-six étages ouvre dans la province du Hubei ». Egalement sur Lepoint.fr du 1° novembre 2022 : « Les chiffres fous du plus grand « hôtel à cochons » de Chine ».

[3] Source : L’agriculture chinoise : tradition et transition, André Villalong, Editions Publi infinitum, 2011

[4] Ce Centre d’examen fut en activité sous les dynasties Ming et Qing. Jianshui était alors ville préfecture du Lin’an.

[5] Dans le classement de Shanghai 2025 des universités, ce sont les établissements américains qui trustent les premières places. Toutefois, les universités chinoises gagnent du terrain : « elles sont désormais 222 à apparaître dans le classement (dont 13 parmi les cent premières), contre 183 universités américaines » (« Classement de Shanghai 2025 : Paris-Saclay se maintient dans le top 15 », Le Monde, 15/08/2025)

[6] Aux amoureux des balados intéressés par le sujet, je conseille la série très instructive du Monde intitulée « Sexualité au XXI° siècle » qui tire les enseignements de cette enquête Inserm-ANRS : Le boom de la masturbation féminine (1 /5) ; Est-ce qu’on fait vraiment moins l’amour ? (2/5) ; La révolution MeToo (3/5) ; Sommes-nous de moins en moins hétéros ? (4/5) ; Entretien avec la sociologue Nathalie Bajos (5/5).

[7] L’amour et la vie est une plateforme d’éducation à la sexualité créée en 2010 par la fondation néerlandaise Rutgers à l’attention du public chinois. Son site officiel (www.lovematters.cn) est accessible en Chine, sans VPN.

[8] Chérir la vie est un ensemble de manuels d’éducation sexuelle publiés en Chine entre 2017 et 2018, destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Ils ont été développés par l’Université Normale de Pékin (北师大) en collaboration avec des experts en santé publique et éducation. La controverse a éclaté lorsque des parents ont considérés que les contenus étaient trop explicites et que les discussions sur le genre et l’homosexualité étaient contraire à la « moralité chinoise ». Sous la pression, certaines écoles ont retiré les manuels ou censuré des passages et les auteurs ont été contraints de réviser le contenu.

[9] Dōngguǎn est une ville industrielle de huit millions d’habitants située sur le delta de la rivière des Perles, à 50 kilomètres de Canton.

[10] Dans son second essai, La vie sexuelle dans la Chine ancienne qu’il publia 10 ans plus tard, ne figurent aucune estampe érotique. Il est édité en France par Gallimard. C’est un ouvrage plus documenté et au total plus intéressant car il porte sur la longue durée de la civilisation chinoise et y corrige quelques jugements portés trop rapidement sur le taoïsme, restaurant notamment son rôle positif dans la prise en compte du plaisir féminin.

[11] Citation tirée de Robert Van Gulk, La vie sexuelle dans la Chine ancienne, Tel Gallimard, 2023 (première édition en anglais et latin en 1961).

[12] Chongqing est surtout connu sur un plan touristique comme point de départ des croisières sur le fleuve bleu qui conduisent jusqu’au barrage des trois gorges situé 600 kilomètres en aval.

[13] Toutes ces photos ont été prises dans le centre ville. La troisième correspond aux grattes ciel de la confluence, à comparer à leur forme illuminée dans la croisière nocturne ; la quatrième est prise depuis le Temple des arhats (Luóhàn sì 罗汉寺), rare édifice ancien ayant survécu à la modernisation, aujourd’hui cerné de toute part par des tours ; la cinquième est la station de métro Lǐzǐbà, construite à l’intérieur d’un immeuble pour éviter de le détruire et la dernière est prise au Hóng Yádòng, un ensemble de bâtiments descendant en cascade jusqu’au fleuve Jīalíng et abritant une multitude de commerces.

[14] Le classique du thé (茶经 Chá jīng) est le premier ouvrage à codifier tous les aspects de la culture du thé, depuis sa plantation jusqu’à sa dégustation. Il a été rédigé par Lù Yǔ 陸羽 et édité en 780.

Merci Michel pour ton encre qui m’inspire trois aphorismes sino-franchouillards :

« face au chantier, on déchante jour et nuit ! »

« balance ton porc du 26ème étage, balance ton porc du 25ème étage, balance ton porc du 24ème, etc. »

« plus que les méditation métaphysiques, le massage m’assagit… « .

Demande à ton robot conversationnel ce qu’il en pense.

Bonjour, j’ai lu votre carnet de voyage en Chine. Il est magnifique ! Vous l’avez écrit avec vos yeux et votre cœur. Le contenu est riche et coloré. C’est votre amour pour la Chine ! 👍👍

谢谢. Tu arrives à le lire ? Tu utilises un traducteur ?

有一些我需要翻议 😂